Le 6 mars 2013, le Sénat du Maryland a approuvé le projet de loi qui propose l’abolition de la peine de mort. Bien que ce texte doive être soumis à l’appréciation de la Chambre des représentants du Maryland pour induire véritablement un bouleversement des pratiques de la punition, son adoption par le Sénat marque assez, pour cet État, un désir de rupture et une étape non négligeable vers la recherche d’un changement de politique pénale. Une chose demeure claire : sur la question de la peine de mort, le Maryland semble plus sensible au progressisme pénal que, par exemple, le Texas ou la Géorgie. Ces derniers continuent à mettre en œuvre aujourd’hui des exécutions capitales par injection létale. Même quand il s’agit de sanctionner des individus diagnostiqués comme faisant l’objet d’une déficience mentale ! Analyse approfondie.

Les tentatives de légitimation de la peine capitale

Si, sur un axe historique qui nous mène, en Occident, de l’Antiquité à nos jours, la pratique de la peine de mort a reculé, elle n’a pas disparu, tant s’en faut ! C’est que les chantres de cette pénalité, qu’on retrouve jusques et y compris les États-Unis considérés pourtant comme la plus grande démocratie au monde et le pays même de la liberté, ne manquent pas. Les arguments en faveur de la peine de mort, puissamment populistes, sont, du reste, connus :

– d’abord, puisque celui qui s’est rendu coupable de meurtres ou d’assassinats a ôté la vie à la victime, il doit payer de sa vie cet homicide. Par où l’on voit que c’est dans l’idée même d’endettement et de rétribution que s’enracine la doctrine de la peine de mort : celui-là même qui a tué doit mourir à son tour, parce qu’il a contracté une dette infinie envers ses semblables, la société, la loi, en commettant l’irréparable;

– ensuite, sur fond d’une organisation sociale historiquement et religieusement indexée sur le principe de la méritocratie, qui s’exprime tout particulièrement à travers le couple sanction/récompense, il s’avère que le mis en cause n’est plus digne de vivre dès lors qu’il a lui-même tué, et mérite la sanction la plus proche ou à hauteur du crime qu’il a commis. En l’occurrence ici, seule la mort vaut comme sanction de la mort ou, pour le dire autrement, le condamné à mort mérite la mort par cela seul que le forfait abominablement commis lui est imputable. Face au meurtre commis, et sur un plan strictement méritocratique qui n’est que la version édulcorée de la loi du talion, il n’y a donc pas d’alternative : du moment que l’auteur est identifié, il convient de le punir du mal qu’il a fait en lui faisant mal à son tour, et, par voie de conséquence, de réprimer le mal par le mal, le meurtre par le meurtre ;

– enfin, parmi les arguments avancés par les adeptes de la peine capitale, on relève le recours au tandem risques/bénéfices. L’argument est simple et porteur : le meilleur et plus sûr moyen de lutter efficacement contre la montée de l’insécurité et la propagation du danger consiste à éliminer décisivement du corps social les êtres particulièrement dangereux. La vertu de la peine capitale reposerait donc sur son effet supposé ou réel de décontamination sociale. Dans une telle perspective, il y aurait bien plus d’avantages à amputer immédiatement la communauté de sa gangrène sociale qu’à l’intégrer à elle, la soigner ou la transformer progressivement. Bref, il serait socialement très risqué de ne pas éliminer les auteurs d’infraction pénale et très bénéfique de les liquider, parce que la peine de mort aurait non seulement une valeur d’exemplarité et de dissuasion, mais aurait encore le privilège d’évacuer définitivement le problème de la récidive potentielle des délinquants jugés dangereux.

La revendication d’une dette envers le sacré

L’argument lié à la notion d’endettement repose sur l’idée qu’il existe une instance suprême, une valeur supérieure qui fonde le droit de punir, même et surtout lorsque celui-ci prend la forme d’une exécution capitale : que ce principe supérieur servant de modèle de référence soit attribué, comme dans le cas des cosmologies antiques, à la « nature », ou, comme dans le cas des religions révélées, à « Dieu » (principes extérieurs), ou encore, comme aujourd’hui, à « l’autonomie du sujet » et à l’idée du « contrat social » (principes intérieurs), il en va toujours de la question de l’instance fondatrice qui est autorisée à juger de la conduite des affaires humaines, du vivre-ensemble, des conditions de la paix sociale, et choses semblables, et ce à partir de principes supérieurs. Pour avoir une valeur, l’action humaine doit nécessairement s’articuler à un principe sacré, supérieur, inaliénable – que celui-ci se fonde sur une verticalité ou une horizontalité du système de valeurs. Et c’est bien ce qui, au sein de notre présent social, fait diaboliquement problème. En effet, par suite de ce que l’on a appelé tantôt le « désenchantement du monde » tantôt « la guerre des dieux », et donc consécutivement à l’effondrement des repères transcendants desquels se dégageait du sens pour l’action humaine, comment fonder aujourd’hui, en droit ou en raison, la praxis humaine ?

Au demeurant, pour ce qui concerne la question de la justice, on relève une certaine permanence du religieux après la religion : entre, d’un côté, la théologie chrétienne et la question de l’expiation à l’égard de la faute commise, et, de l’autre côté, l’idéologie des droits de l’homme et la question de l’amendement à l’égard de l’infraction perpétrée, il n’y a rien de commun entre elles que précisément le processus de sécularisation et de laïcisation du droit de punir. Le trait d’union est, bon an mal an, maintenu à l’aide de la position d’une norme sacrée. Bien qu’il ne soit plus dorénavant demandé au coupable d’expier, il lui faut s’amender. Désormais, si la différence réside dans le fait que ce n’est plus devant la « nature » ou devant « Dieu » que le coupable doit rendre des comptes, mais devant ses « semblables » symbolisés par le caractère transcendant du « contrat social », et si, par conséquent, cette différence réside dans le fait que le châtiment ne s’articule plus à la colère expéditive de Dieu et de ses représentants, mais à la punition codifiée du corps social, à la pénalité fondée sur une décision législatrice, le déplacement opéré à la faveur du processus de sécularisation n’invalide pas le principe de la dette envers le sacré comme source et garant du droit.

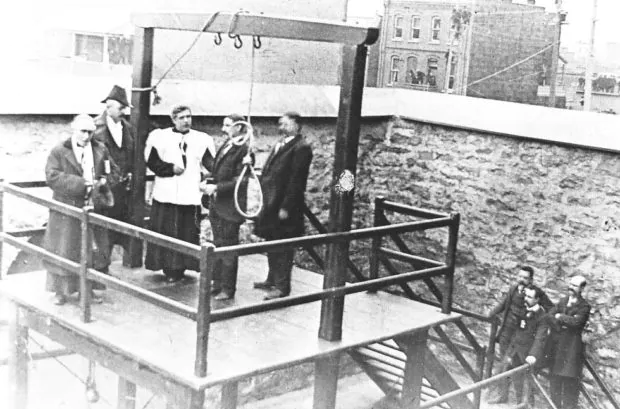

Dans le cas de la peine capitale, il en va encore et surtout de la perception du sacré, d’où son lien avec la mort et le sang. Dans la mesure où le recours à la condamnation à mort obéit à un rituel particulier (par exemple, en France, ce rituel s’est longtemps matérialisé par le réveil du condamné au petit matin, la coupe des cheveux, le menottage, l’accompagnement par un prêtre jusqu’au lieu de l’exécution, etc.) et où il se donne comme l’expression d’une procédure radicale et expéditive, il en résulte que la manière dont l’infraction est sanctionnée et l’individu jugé ne laisse aucunement la place à l’idée d’amendement et de reclassement social, et permet le retour d’une forme quasi verticale du sacré. En effet, par l’exécution capitale, on assiste, dans certaines démocraties occidentales, au maintien, à l’intérieur même du gouvernement des vivants, du puissant principe thanatologique de mise à mort, qui consiste à poser qu’il n’y a, pour un certain nombre d’actes de délinquance et pour une catégorie de criminels, aucune pénalité compensatoire et que seule la privation de la vie, à défaut de dédommager authentiquement le crime, d’annuler l’acte commis et de favoriser le retour à l’équilibre antérieur, soulage le corps social et les victimes en apaisant les sentiments vindicatifs, colériques, haineux. C’est pourquoi, la peine de mort tient moins du droit que de la vengeance, et s’enracine dans une représentation théologico-politique de la faute, de la culpabilité et de la damnation plutôt que dans une vision politique de la prise en charge sociale ou thérapeutique, du reclassement social, de l’amendement.

La montée du principe d’insensibilisation

Néanmoins, il convient de ne pas perdre de vue que la pérennisation ou la résurgence du principe de mort dans l’institution punitive occidentale est paradoxalement d’autant plus puissante et indéracinable qu’elle s’accompagne d’une présentation adoucissante et doucereuse des procédures d’exécution : par comparaison avec l’emploi de la chaise électrique, du gaz, de la corde, de la guillotine comme moyens de mise à mort, l’injection létale états-unienne est vendue comme indolore, propre et humaine, elle aurait pour particularité d’endormir insensiblement le condamné comme le médecin endort son patient, elle serait aseptisée, médicalisée et débarrassée de tout ce qui cause l’envie de vomir, de tous les relents de sang et d’affreuses douleurs illustrées tantôt par les cris, les gesticulations corporelles intempestives et les comportements d’effroyable panique, tantôt par l’éclatement des yeux ou des orbites du à la pénétration de la redoutable onde électrique, le raidissement du corps tenant aux effets de la pendaison, ou encore l’effroyable jet de sang qui résulte du sectionnement de la tête par la machine à décapiter, etc. En outre, la question même de la possible survie du condamné à mort, pendant plusieurs secondes « infinies », après la décollation, n’aurait plus de raison d’être… Il y a donc lieu de retenir l’idée suivante : dans les sociétés techniquement anesthésiées où l’on assiste à la montée du désir d’évacuer toutes les formes de la douleur, dans les communautés socialement aseptisées où l’on constate la volonté de répudier le registre du sale et du dégoûtant et d’insensibiliser la manière d’avoir relation au monde, le principe thanatologique est promis à toujours faire ce retour subreptice et discret à l’intérieur des institutions et du jeu des rapports politiques, à se consolider politiquement même, puisque c’est à la fois en vertu du principe sacré de vie et à partir du déploiement du phénomène de l’insensibilité qu’il trouve à se légitimer : qu’on mette à mort tant et comme on voudra, pourvu que cela ne vienne pas troubler la paisible indifférence de tous ni empêcher l’accroissement de l’insensibilité protectrice de chacun face aux malheurs des autres, bref pourvu que cela se fasse proprement sans heurter le sens de la délicate humanité. La dette du condamné à mort est double : il doit d’abord payer de sa vie le gâchis de la vie d’un autre dont il s’est rendu coupable ; il doit ensuite être celui par qui doit advenir le rappel de la nécessité de maintenir la valeur du principe de l’insensibilité qui est inscrit au cœur du politique et des institutions démocratiques, et qui s’exprime par l’évacuation du dolorisme et par l’appel d’un humanisme des droits de l’homme. Comme le criminel a commis l’irréparable en ôtant la vie, comme il s’est rendu coupable d’un acte impardonnable en perpétrant un acte monstrueux et abject, il doit disparaître à son tour, mais proprement et insensiblement !

Dans cette perspective, ce n’est pas un hasard si l’assistance médicale a été renforcée à l’occasion des exécutions capitales, notamment aux États-Unis, pour s’assurer de la mort effective des condamnés à mort par la chaise électrique ou par injection létale, et si la peine de mort par décapitation n’a plus été, à partir de 1939 en France, théâtralisée et ouverte au public, tant l’usage de la guillotine finissait par écœurer les adeptes même, au sein de l’assistance nombreuse, de la peine de mort. Ce n’est pas non plus un hasard si Kant, qui apparaît pourtant comme le grand ambassadeur de la pensée des Lumières et des droits de l’homme, a formellement cherché à justifier la légitimité de la peine de mort, d’abord en raison de ce qui fonde l’humanité de l’homme, à savoir la liberté qu’il convient de supposer en la nature humaine, et ensuite en raison de l’inexistence d’une peine commutative à l’égard de la peine de mort lorsque le crime à sanctionner est un crime de sang. Du point de vue kantien, il est notable qu’il n’y a pas de peine de substitution valable vis-à-vis de la peine de mort quand il s’agit de prime abord de réprimer un crime de sang, parce qu’il n’existe pas d’autre équivalence à l’égard d’une vie anéantie par le crime que celle qui consiste à ôter la vie du coupable par la peine capitale. La loi joue ici le rôle d’une reprise de ce qui a été volé, et instaure la possibilité du redressement et du rétablissement de l’équilibre par l’échange de deux vies équivalentes en humanité et en dignité. La loi kantienne se donne donc comme une sorte de codification et de légitimation de la loi du talion :

« Mais si le criminel a commis un meurtre, il doit mourir. Il n’existe ici aucune commutation de peine qui puisse satisfaire la justice. Il n’y a aucune commune mesure une vie, si pénible qu’elle puisse être, et la mort et par conséquent aucune égalité du crime et de la réparation, si ce n’est pas l’exécution légale du coupable, sous la condition que la mort soit délivrée de tout mauvais traitement qui pourrait avilir l’humanité dans la personne du patient » (voir Métaphysique des mœurs, Ire partie, Doctrine du droit, II, Ire section, remarque E, Vrin, trad. par A.Philonenko, 1993, p.216).

Au reste, l’argumentation kantienne est bien connue. L’auteur du criticisme ira même jusqu’à laisser poindre l’idée que c’est, en quelque manière, dans l’intérêt du meurtrier que de répondre au meurtre qu’il a perpétré par la peine capitale, parce que, ce faisant, c’est reconnaître en lui ce qui fait proprement sa dignité humaine, son humanité, c’est presque honorer en lui sa dimension libre et authentiquement humaine caractérisée par le fait qu’il aurait pu agir autrement et ne pas entrer dans la voie de l’homicide.

La mort de la peine de mort

Cependant, l’option kantienne, aveuglée par le formalisme de son approche anthropologique, oublie de considérer que l’équation qu’elle pose entre une vie et une autre vie, qui sont toutes deux égales en valeur et en dignité, et, par conséquent, que son principe d’égalité qui fait correspondre au meurtre l’exécution du meurtrier, ne permet pas l’implication d’au moins trois conséquences enviables, à savoir :

– d’une part, l’effacement du crime commis. Quelle que soit la sanction pénale, il n’est pas possible de revenir en arrière, ce qu’illustre parfaitement l’expression « avoir commis l’irréparable ». Car ce qui est reproché au mis en cause est de l’ordre du factuel, et l’accusé est précisément placé devant les faits qui lui sont reprochés ;

– d’autre part, la demande de pardon et la possibilité du rachat. En effet, l’élimination du coupable évacue, du même coup, la question de la possibilité du rachat et du pardon, parce que les conditions de possibilité du pardon, qui, dans une perspective arendtienne, exigent qu’il y ait la rencontre minimale entre un « je » et un « tu », ainsi que la volonté de se faire pardonner, formulée par une demande ou une prière et matérialisée par le dialogue, ne sont plus réunies. La peine de mort rend d’emblée irréconciliables les parties en présence ;

– enfin, la découverte du principe de l’hétérogénéité du vivant et la prise de conscience, à de nouveaux frais, de l’irréversibilité du temps qui passe. Loin de contrebalancer une mort par une mort et de rétablir l’équilibre antérieur, la peine capitale ne fait, au fond, que surajouter à une mort une autre mort, sans qu’il y ait de relation réciproque ou de substitution équivalente entre les deux. Dans le cas de la peine de mort, à l’opposé de l’option kantienne, il est frappant de constater qu’au malheur venant de la mort de la victime on ajoute un autre malheur, celui de la mort du coupable, deux morts qui ne font que s’additionner en raison du rapport d’extériorité qu’elles entretiennent entre elles, et en raison de la singularité des existences. À un niveau supérieur, au niveau même de la légalité, une troisième mort voit également le jour, à savoir celle de la loi en tant que son fondement réside, non pas dans un principe d’élimination, mais dans celui de la protection. La loi qui autorise la mort ne peut qu’impliquer la perte de sa légitimité qu’elle tire originellement de la protection qu’elle tend à assurer à l’intérieur de la communauté. Camus l’avait déjà bien perçu et y avait fortement insisté dans ses Réflexions sur la peine capitale :

« Quand la suprême justice donne seulement à vomir à l’honnête homme qu’elle est censée protéger, il paraît difficile de soutenir qu’elle est destinée, comme ce devrait être sa fonction, à apporter plus de paix et d’ordre dans la cité. Il éclate au contraire qu’elle n’est pas moins révoltante que le crime, et que ce nouveau meurtre, loin de réparer l’offense faire au corps social, ajoute une nouvelle souillure à la première » [voir A. Koestler et A. Camus, Réflexions sur la peine capitale, Paris, Gallimard (coll. « Folio »), 2002, p. 144].

La vacuité intrinsèque de la peine de mort

Il est nettement remarquable que la peine de mort se nourrisse considérablement de la notion floue de dangerosité, entretenue sciemment par ses défenseurs et les tenants des dispositifs de sécurité. En effet, en jouant socialement sur les peurs et sur le fantôme de la dangerosité – cette notion de dangerosité qui, d’un côté, n’est autre qu’un concept « porte-manteau » destiné à permettre les effets d’annonce et le ratissage politique, et qui, d’un autre côté, se donne comme une notion radicalement « fourre-tout » puisque chacun y va de la définition de son contenu -, il suffit de présenter le crime comme un poison social et l’exécution capitale comme son remède pénal pour créer l’illusion qu’il existe une mystérieuse alchimie entre le recul de la criminalité et la multiplication des condamnations à mort. Mais c’est sans compter sur le principe selon lequel les faits ne peuvent être balayés d’un simple revers de main : car, effectivement, les pays qui pratiquent la peine capitale n’ont jamais sérieusement endigué la criminalité, même celle de sang, parce que la loi souveraine qui dispose d’un droit à l’élimination par la mort ne traite tout bonnement pas les causes de la délinquance. L’étude camusienne déjà mentionnée conclut à l’impossibilité de poser une quelconque relation, et un quelconque effet, entre la réalité de la peine de mort et le taux de criminalité : « Il n’y a pas de lien entre l’abolition de la peine de mort et la criminalité » (ibid., p. 159). Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un État abolit la peine de mort qu’il en résulte que la criminalité s’accroît, de même que ce n’est pas parce qu’un État applique et multiplie méticuleusement l’exécution capitale qu’il crée les conditions d’un endiguement des infractions. Rien de tel ne permet de l’établir. S’il est vrai que les raisons de cette absence de lien sont multiples, il en est une qu’il est exclu de passer sous silence et qui mérite, bien que connue, d’être relayée ici, tant elle invite à repenser le phénomène compliqué de la délinquance. L’idée est durkheimienne, et révèle que la sanction pénale, si sévère soit-elle, n’a pas de prise sur les délinquants, mais seulement sur les « gens honnêtes ». En d’autres termes, la fonction exemplaire qui est habituellement attribuée à la pénalité, jusques et y compris dans sa version mortifère de la peine de mort, est inutile et vaine quand il s’agit de l’appliquer à la lutte contre la délinquance. Tout au plus permet-elle de contenir les individus bien insérés dans les limites du permissif et du droit. Mais, en aucun cas, elle aura cette force prétendument dissuasive sur les délinquants qui, dans l’exacte mesure où ils ne possèdent ni les mêmes codes, ni les mêmes ressources, ni le même environnement que les autres gens, dans la mesure également où ils n’ont pas connu la même éducation ni les mêmes conditions d’existence ou la même trajectoire de vie que les « gens honnêtes », dans la mesure enfin où ils ont été fortement handicapés par la difficulté d’intérioriser sereinement les règles de la vie sociale, consécutivement à leur statut, à leur mode de vie précaire ou troublée dont ils héritent, à leur milieu désargenté ou violent, sont jetés aux orties et livrés en pâture au législateur qui se plaît à récupérer le phénomène de la délinquance, afin de faire feu de tout bois et d’asseoir le combat contre les illégalismes. Relisons la leçon d’un des pères de la sociologie contemporaine, qui rappelle combien la fonction de la pénalité ne consiste pas dans l’amendement des délinquants, mais dans le maintien de la cohésion sociale :

« Elle ne sert pas ou ne sert que très secondairement [la pénalité, et, a fortiori, la peine de mort ; T. Ferri], précise Durkheim, à corriger le coupable ou à intimider ses imitateurs possibles ; à ce double point de vue, son efficacité est justement douteuse et, en tout cas, médiocre. Sa vraie fonction est de maintenir intacte la cohésion sociale en maintenant toute sa vitalité à la conscience commune » [voir E. Durkheim, De la Division du travail social, Paris, P.U.F. (coll. « Quadrige »), 1991 [1893], p. 76]

Tony Ferri

Bibliographie

BADINTER Robert, Contre la peine de mort, Paris, Fayard, 2006.

BROSSAT Alain, Droit à la vie ?, Paris, Seuil (coll. « Non conforme »), 2010.

DOSTOIEVSKI Fédor, l’idiot, Paris, Gallimard (coll. « Folio »), 2001.

DURKHEIM Émile, De la Division du travail social, Paris, P.U.F. (coll. « Quadrige »), 1991.

FERRI Tony, qu’est-ce que punir ? Du châtiment à l’hypersurveillance, Paris, l’Harmattan (coll. « Questions contemporaines »), 2012.

FOUCAULT Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard (coll. « Tel »), 1993.

HUGO Victor, Le dernier jour d’un condamné, Paris, Librio, 2003.

KANT Emmanuel, Métaphysique des mœurs, Ire partie, Doctrine du droit, II, Paris, Vrin,1993.

KOESTLER Arthur, CAMUS Albert, Réflexions sur la peine capitale, Paris, Gallimard (coll. « Folio »), 2002.

SARTRE Jean-Paul, Le mur, Paris, Gallimard (coll. « Folio »), 1972.