En avril 2019, Alain Damasio faisait paraître Les Furtifs. Quinze ans après La Horde du Contrevent et la création des éditions La Volte, l’écrivain de science-fiction fait de nouveau entendre la voix combative qui tire sa puissance de l’écriture et des arts. De passage à Rennes pour une séance de dédicace à la librairie Critic, il a accordé un entretien à Unidivers.

UNIDIVERS — Les Furtifs est le troisième roman d’une œuvre assez rare. En quoi s’inscrit-il dans la continuité des deux premiers, La Zone du dehors (1999) et La Horde du Contrevent (2004) ?

ALAIN DAMASIO —Tu te demandes toujours si tu fais un livre complètement neuf par rapport à ce que tu as déjà produit. Mais je pense qu’il y a une forme de continuité, c’est la même personne, la même identité. Dans ces trois romans, et dans tout ce que je fais, j’ai tourné autour de la même question centrale : qu’est-ce que ça veut dire être vivant, et, surtout, comment être le plus vivant possible ?

Pour la sortie de son dernier roman, Alain Damasio collabore avec Yann Péchin pour composer Entrer dans la couleur, album qui constitue la bande originale du livre.

Les réponses ont varié selon les livres. Entre 22 et 25 ans, quand j’ai fait La Zone du dehors, ma question était comment se débarrasser de toutes les forces de répression ou d’oppression mises en place pour nous dévitaliser, pour édulcorer les forces de vie, les anesthésier… C’était plus une forme de résistance, d’opposition à tout ce qui venait tarir ce flux vital que tu as, qui est encore plus fort quand tu es jeune.

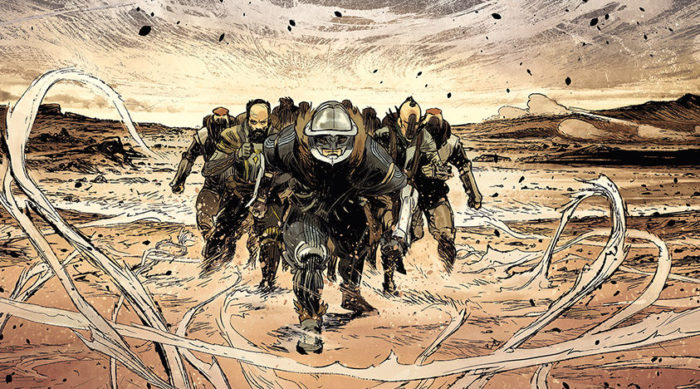

Dans La Horde, j’envisageais le vivant à partir des notions de mouvement et de lien. Qu’est-ce que ça veut dire être en mouvement ? Dans sa pensée, dans ses perceptions, dans ses émotions, ses affects. Comment garder cette capacité à changer, à se métamorphoser ? La vitalité réside dans le mouvement. Mais aussi dans le lien : la capacité à te lier au cosmos, à la nature, aux autres, à tes proches, à ceux que tu rencontres, et puis cette espèce de lien que tu as avec toi-même et qui permet de te construire comme être humain. Il y avait ce tissage mouvement-lien dans La Horde, avec ce groupe qui va au bout de ce qu’il peut.

Et puis j’arrive aux Furtifs, et c’est une réponse encore différente, liée au fait que je suis devenu parent. C’est un livre sur l’enfance, peut-être plus que tout, ou en tout cas sur cette fameuse troisième métamorphose de [Friedrich] Nietzsche. Dans Ainsi parlait Zarathoustra (1883-1885), il explique comment au début, l’esprit humain, âne de bat (lui dit chameau), porte les valeurs établies, puis devient lion, et s’oppose aux valeurs établies, avant de finalement devenir enfant. C’est la troisième métamorphose, la métamorphose ultime, celle qui pour lui donne la ligne vitale.

Pour ce livre, j’étais davantage dans l’idée de retrouver ce devenir-enfant qui ne nous a en fait jamais quitté, qui vit en nous, qui est la plus grande motricité vitale qu’on puisse avoir. Alors que toute la construction sociale est faite pour qu’on se débarrasse de ce devenir-enfant et de toutes ses forces, toutes ses capacités d’intégrer le nouveau, de changer, de jouer, d’être dans la joie aussi. Mes filles m’ont rappelé ça au quotidien, pour mon plus grand bonheur.

L’enfant est innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation.

F. Nietzsche

« Les trois métamorphoses »

UNIDIVERS — Votre œuvre s’inscrit dans le domaine vaste de la science-fiction, qu’est-ce qui la caractérise au sein de ce genre ?

ALAIN DAMASIO — J’ai toujours revendiqué la SF comme un genre majeur, parfaitement contemporain, qui entre dans un âge d’or aujourd’hui parce qu’on est dans une société où le vécu technologique est total, quotidien, permanent. C’est le smartphone qu’on a dans la poche toujours sur soi. Pour moi, la SF est le genre qui analyse le fait technologique, qui montre comment il bouleverse les rapports que l’homme entretient avec le monde, les autres et lui-même, qui réfléchit à comment un paradigme technologique vient impacter politiquement, sociologiquement, anthropologiquement ce que nous faisons. Aujourd’hui, on parle de « l’anthropocène* », mais on est surtout dans le « technocène », un monde parfaitement structuré par la technologie, une machine monde, et la SF est au cœur de ce monde.

NDLR : L’Anthropocène, soit l’Ère de l’Homme, est un terme relatif à la chronologie de la géologie proposé pour caractériser l’époque de l’histoire de la Terre qui a débuté lorsque les activités humaines ont eu un impact global significatif sur l’écosystème terrestre.

Globalement, je fais de l’anticipation politique. Après, ce que je fais à l’intérieur de ce genre je n’en sais trop rien. Les genres, c’est des trucs de libraires ou de médias, mais nous on s’en fout un peu quand on écrit. Je qualifierais ce que j’écris de biopunk ou de zoopunk, au sens où Les furtifs portent une notion d’hybridation ou de ré hybridation avec le vivant plutôt que cet imaginaire qu’on a porté pendant très longtemps dans le cyberpunk qui était que l’hybridation avec la machine allait nous libérer, nous permettre d’accéder à d’autres formes de vie enviables.

À partir du moment où tu poses le vivant comme central, tu poses la question du renouvellement avec le vivant, du tissage avec le vivant, du vivant en nous ou en dehors de nous. Forcément, tu touches des enjeux écologiques majeurs.

Dans la SF actuelle, la prise en compte des enjeux écologiques est massive, et c’est normal.

UNIDIVERS — Dans la science-fiction comme dans nos vies, le rapport à la technologie oscille entre fascination et rejet. Comment concilier les deux ?

ALAIN DAMASIO — Je suis traversé par des enjeux qui me coupent en deux. Comme beaucoup de gens, j’ai la fascination technologique et puis la répulsion, la terreur de ce que ça peut produire. La grosse difficulté est de trouver des critères pour déterminer ce que technologiquement on doit accepter ou non. Comment bâtir un art de vivre technologique ? Comment trouver un épicurisme technologique ? Épicure est le premier à distinguer les désirs vains, les désirs superflus, et les désirs fondamentaux. Si tu parviens à faire le tri entre ces désirs, tu arrives à une sorte d’existence sobre mais heureuse, épanouie. Aujourd’hui, l’épicurisme technologique, on l’attend. On a été bouffés par la vague numérique, on se débat là-dedans.

Un des critères que j’ai établi, en reprenant Spinoza et Gilles Deleuze, est le critère pouvoir/puissance. La fascination de la technologie vient souvent du fait qu’elle nous donne le pouvoir extraordinaire de faire faire quelque chose à la machine, ou à l’application. On délègue à la technologie tout un ensemble de tâches, qui sont de plus en plus souvent cognitives, et non plus physiques. On trouve ça génial de pouvoir trouver le cour des Alliés, sans connaître Rennes. Mais on perd sa puissance de s’orienter, on ne sait même pas ce qu’on fait, on ne retient pas…

La puissance, c’est ce que tu fais directement, c’est persévérer dans son être, ce sont les capacités que tu as en tant qu’être humain, et elles sont ultras nombreuses. Il faut s’appuyer là-dessus, les développer, les déployer, et ça te donne de l’autonomie, de la liberté, en t’évitant de dépendre de la machine.

Comme le pouvoir est la première chose qui nous attire, et qu’on nous vend la technologie avec ça, il faut se demander ce qui se passe au niveau de sa puissance individuelle. Est-ce qu’elle décroît ou est-ce qu’elle augmente ? Il existe plein de technologie où pouvoir et puissance fonctionnent ensemble. Par exemple, pour moi, le traitement de texte a été un empuissantement extraordinaire pour écrire ! J’écris beaucoup mieux parce que je peux raturer 25 fois, relire avec la fluidité de la phrase, accéder à un dictionnaire des synonymes, ça a accru ma vitesse d’écriture, ma productivité. C’est évident que pouvoir et puissance ont fonctionné ensemble pour moi dans l’acte d’écrire grâce à la technologie. Mais il y a plein d’autres choses où ce n’est pas le cas, et il faut en être conscient aussi.

UNIDIVERS — Une similitude de vos trois romans est la construction narrative fondée sur plusieurs voix. Ce choix vous apparaît-il plus avantageux pour toucher le lecteur ? Quel est l’objectif ?

ALAIN DAMASIO — Ce n’est pas plus avantageux, et c’est peut-être même plus difficile à lire. Mais, selon moi, il y a une dimension politique évidente : tu ne peux pas prétendre décrire la réalité par une seule vision. Une narration à la première personne, ou à la troisième personne, une narration omnisciente, ne peuvent pas traduire ce qu’est le réel. Je trouve donc extrêmement important d’avoir plusieurs points de vue et, surtout, de permettre au lecteur de se former son point de vue en circulant d’une vision du monde à une autre. C’est plus exigeant pour le lecteur, qui doit s’adapter à différents personnages. Mais en faisant cet effort, en circulant entre les personnages, le lecteur devient actif, il crée sa propre réalité en opérant des liens entre les personnages, il devient le tisseur.

Si tu prétends émanciper le lecteur par tes livres, ou lui ouvrir des mondes, ouvre-lui déjà des personnages, des visions du monde, des corps, des biorythmes, des registres de langue

UNIDIVERS — Ce procédé polyphonique permet de diluer l’héroïsme dans l’ensemble des personnages et, peut-être, d’en proposer une vision nouvelle. Quels sont les critères d’un héros pour vous ?

ALAIN DAMASIO — Ce serait un bel enjeu d’analyser cette question sur les trois romans. Dans mon premier roman, je suis dans une conception assez classique du héros : Captp, un personnage masculin, un prof de philo très engagé politiquement et qui va porter la parole et l’action révolutionnaires. C’est un personnage hors norme, extrêmement intelligent et en même temps dans l’action. Il est à la pointe non pas du terrorisme, mais de « l’errorisme », pour moi. Il s’agit d’un archétype, auquel tu t’identifies par admiration, et qui correspond à mon fantasme d’accomplissement à l’époque : le philosophe homme d’action.

Dans La horde, il y a encore cette conception archétypale. Un Golgoth, c’est quelqu’un d’inaccessible au sens où c’est un bloc de courage absolu sans faille, et personne n’est comme ça.

Dans Les Furtifs, je suis passé à quelque chose de plus habituel en littérature contemporaine, le personnage auquel tu t’identifies par familiarité, parce qu’il te ressemble, qu’il a des faiblesses comme toi, ce n’est pas un surhomme. Finalement, c’est plus intéressant parce que tu touches les gens en les mettant face à quelque chose de plus proche d’eux. L’émotion est plus forte parce que ça touche à des fragilités qu’on a tous.

Mais il demeure un héroïsme dans le fait que ce sont des gens qui refusent l’état de fait tel qu’il est, la société imposée, et qui considèrent que la première dignité de l’être humain est de transformer ce monde qui recèle trop d’injustices, et qu’il faut se battre pour le changer. Cet héroïsme-là, ils l’ont tous, dans les trois livres. Cette figure est importante pour moi, elle représente les vecteurs de transformation sociale.

UNIDIVERS — Vous adoptez une posture de combat dans votre œuvre et dans votre discours. Vous utilisez parfois la notion de militantisme triste, qu’est-ce à dire ?

ALAIN DAMASIO — Le militantisme se bat contre des Goliaths, des systèmes extrêmement puissants, qui ont pour eux le capital symbolique, médiatique, financier. Si tu crois pouvoir renverser ces pouvoirs d’un seul coup, tu vas à des désillusions énormes et tu te décourages tout de suite. L’idée de la révolution comme un retournement massif n’est absolument pas congruente à ce qui se passe aujourd’hui parce que le système est beaucoup trop intégré pour pouvoir le retourner d’un seul coup. Donc c’est forcément par l’émergence d’îlots, d’archipels de lutte que ça va se faire.

C’est ce que dit très bien Miguel Benasayag, un philosophe psychiatre, selon qui « la militance triste », c’est quand tu as une vision générale de ce qu’il faut changer dans le monde, que tu te bats et que tu ne comprends pas que ça ne change pas, que les gens ne se conscientisent pas. Selon lui, la solution est simple : partir de sa situation, localement, où tu habites, où tu travailles, dans quelle ville, et tu te bats là où tu es et avec les capacités propres que tu possèdes. Dans mes bouquins, je montre des combats joyeux, pleins de vie, chaleureux, qui donnent envie. Si mes bouquins donnent envie de se battre, pour moi le boulot est fait.

Moi je suis écrivain, je me bats avec les mots, dans des interviews comme ça, parce que ce que je sais faire, c’est parler et écrire en priorité.

UNIDIVERS – Merci à vous, Alain Damasio.

Interview réalisée avec l’aide précieuse de Brendan Cochet. Vidéo par Bastien Michel.