Arthur Rimbaud, l’exilé de Charleville, prince d’Abyssinie et nomade opiniâtre, d’une voix où brûlèrent tant de soleils, chanta cette Algérie de la Conquête où son père combattit, mais c’est Jugurtha qu’il célèbre, le rebelle numide qui osa défier « Rome, reine du monde et qui semait la mort », et il prédit sa douleur et son déchirement au cri de « Chassez l’envahisseur ! » Poète visionnaire, lui qui est né sept ans après le retour de son père des combats qui virent en 1847 capituler devant le maréchal Bugeaud l’émir Abdelkader − « Jugurtha moderne » −, déterminant pour cent trente-deux ans la colonisation de l’Algérie, Rimbaud a déjà tout entrevu dans ce poème qu’il écrivit à l’âge de quinze ans pour remporter le premier prix de poésie à l’académie des Ardennes :

Grand d’une terre immense, prêtre de notre droit,

Conserve, avec la foi, le souvenir chéri

Du nom de Jugurtha !… N’oublie jamais son sort :

Car je suis le génie des rives d’Algérie… !

C’est à lui que se réfère Béatrice Commengé en retraçant son enfance heureuse sous le ciel ensoleillé d’Alger, avant de connaître, comme tous les siens, le bannissement.

« Le hasard m’avait fait naître à l’heure de l’agonie des empires », écrit-elle en jetant un long regard sur son enfance heureuse dans cette rue des Bananiers, sur les hauteurs d’Alger, une ville portuaire tout en gradins. Si elle ne se souvient pas de ce dernier matin où elle prit le bateau du « retour » définitif, elle se remémore fort bien ce que fut sa rue, avec ses camarades de jeu qui se mêlaient les uns aux autres dans l’innocence du jeune âge. Son récit dit la recouvrance d’un paysage, d’une géographie humaine, et le retour au bonheur passé. Auquel elle accorde une totale légitimité en revendiquant un attachement ancestral à ce pays où accostèrent ses deux grands-pères, à quoi ajoute foi le tableau généalogique qui clôture l’ouvrage, comme sceau d’ancrage et d’authenticité. Mais que pourrait-elle comprendre à ce pays et à cette histoire qui lui échappent alors qu’à l’heure du départ elle n’a que onze ans ? Par chance, elle a accès à cette bibliothèque « algérienne » constituée patiemment par son professeur de père, dont elle rapporte

l’ombre et la lumière, les morts et les espoirs, les massacres et les exploits, les joies et les déchirements.

Elle en extrait, ici les Notes de route, d’Isabelle Eberhardt, là Il y a encore des paradis, de Montherlant, sans oublier les Campagnes de l’armée d’Afrique, racontées par le duc d’Orléans, dont la statue équestre trôna jusqu’à la fin de la France en Algérie, au cœur de la ville, sur la place du Gouvernement ─ aujourd’hui place des Martyrs, au nom prédestiné, car le 1er juin 1997 un attentat terroriste perpétré par le Groupe Islamique Armé laissa sur cette place sept morts et 54 blessés.

Mais, au dédain de l’histoire, dont le sens ne peut alors que lui échapper, la fillette se contentera de « projeter la silhouette de [son] corps d’enfant sur le trottoir d’une rue familière ». Et la narratrice nous tient la main dans ce patient parcours mémorieux où défilent les lieux emblématiques d’une cité de lumière dans la persistance rétinienne d’un regard ébloui. Comme l’était celui de son grand aîné Albert Camus qui habita, vingt ans plus tôt, la Maison devant le monde, située juste un peu plus haut, rue des Amandiers, et dont il disait :

La Maison devant le monde n’est pas une maison où l’on s’amuse, mais une maison où l’on est heureux.

Oui, cette ville invitait au bonheur, à l’insouciance, peut-être à l’inconscience, sous cette boule de feu enflammant les cœurs, échauffant les esprits, car, comme l’écrivit si justement et païennement le futur prix Nobel : « Là, les dieux parlent dans le soleil ». Sa voisine, qui lui prête généreusement son beau jardin, n’est autre que Mademoiselle Hatinguais, que tous les étudiants en lettres de ce temps-là ont connue et aimée comme professeur de latin, et qui savait, comme nulle autre ─ j’en fus témoin ─, scander les Élégies de Properce. Et c’est ce bonheur simple que se rappelle la narratrice : le parcours des jardins, les promenades, le chemin Romain, le quartier Laperlier, ce parc Mont-Riant qu’elle traverse pour gagner les hauteurs où niche sa Villa aérienne ou, plus loin, le Jardin d’Essai avec tant d’arbres tropicaux, du baobab au ficus. La ville est exotique, et la mémoire s’attendrit de cet ultime regard, désormais si lointain. Perdu son jardin, qu’est devenu le néflier qui lui prodiguait son fruit préféré ? Et les figues de Barbarie qui vous clouaient quelques épines aux mains ? Et les plaquemines juteuses à exploser ? Tous ces fruits de soleil qui passèrent la promesse des fleurs…

Le jardin d’Essai

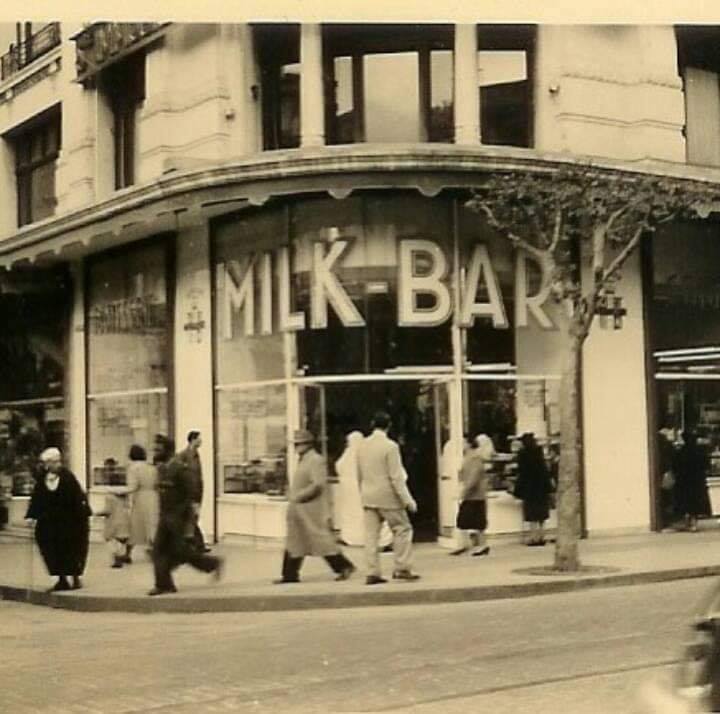

Mais une guerre qui ne dit pas son nom s’abat sur la ville, les « événements » (comme l’on disait pour ne pas dire l’horreur) bouleversent la vie quotidienne. L’adulte advenue ouvre les yeux sur les errements, les atrocités, les massacres, et, certes, des deux côtés : « Quatre mille attentats en 1956 », note-t-elle. Et le rappel de l’atroce bombe du FLN contre le Milk Bar de la rue d’Isly est d’autant plus douloureux à son esprit que sa petite voisine n’est autre que cette enfant amputée d’un bras, l’une des victimes. Puis advient le Général deux étoiles promu sauveur de l’Algérie française, avant d’être promoteur de l’Algérie algérienne. Le temps d’un soupir, la petite Béatrice a chanté, avec ses compagnes, le Chant des Africains, qui gonfle encore le cœur des « rapatriés ». Elle aime tellement cette terre où elle est née et qui lui appartient par droit du sol qu’elle note, en sa onzième année, alors que le pays s’effondre : « Je ne sais pas si j’aime la France ». Après quoi, le départ se précipite, l’Indépendance est là, et son amie Suzanne lui écrit :

Sur la terrasse du 21, la terrasse rouge où séchaient toujours de grands draps blancs, là où j’aimais monter pour contempler le port et la mer, flotte le drapeau algérien. Le soir, il est illuminé.

C’est fini.

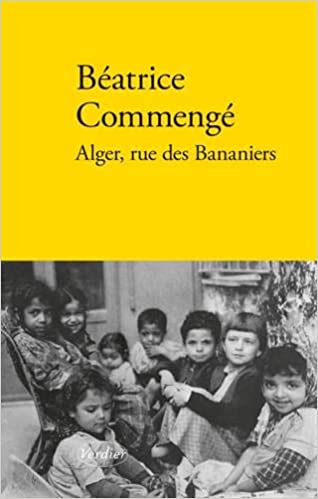

Ce qui surnage, après naufrage, ce sont les visages qui jalonnent ce parcours inaliénable. La photo qui illustre l’ouvrage montre huit gosses, huit petits écoliers en étroite familiarité : on peut, sans doute, distinguer, sans les séparer, les têtes blondes des brunitudes. Il y a là, entourant la petite Béatrice, la fidèle Suzanne, et aussi Mohammed le « premier ami », ses sœurs Lila et Nadia, et puis cette Chafika « qui préférait qu’on l’appelle Michelle », ainsi que sa cousine Aouaouche… Ses voisins se nomment Sintès (patronyme minorquin qui était aussi celui de la mère de Camus), Brahim ou Moussaoui. Autrement dit, « la France, enrichie de toutes les différences ». Et l’adulte, dans sa lucide émotion, en tirant le rideau sur cet Éden de l’enfance, nomme son appropriation en même temps que sa dépossession :

Un autre monde, que je n’avais aucune raison de ne pas prendre pour le monde, ou du moins pour mon monde.

Avec prudence et retenue, dans une belle leçon de lucidité et une justesse de ton qui ne peut que toucher, Béatrice Commengé nous livre, avec ses souvenirs et ses photos de famille, un témoignage émouvant qui, à l’heure des bilans contrastés et des élans de repentance, nous restitue une admirable image de ce qu’était Alger dans les années cinquante, en évoquant ce bonheur dévasté sur

un morceau de territoire dont l’histoire pouvait s’inscrire entre deux dates, comme sur une tombe : 1830-1962.

Alger, rue des Bananiers, Béatrice Commengé, Verdier, septembre 2020, 128 p., 14 €.

Béatrice Commengé, qui a traduit la totalité du Journal Non Expurgé d’Anaïs Nin, est l’auteure de nombreux ouvrages dont Henry Miller, ange, clown, voyou (Plon, 1991), La danse de Nietzsche (Gallimard, 1988), prix Max-Barthou de l’Académie Française, Et il ne pleut jamais, naturellement (Gallimard, 2003), prix Cazes 2004, sélection du prix Femina, En face du jardin – Six jours dans la vie de Rainer Maria Rilke (Flammarion, 2007), Le Paris de Modiano (Alexandrines, 2015) et Une vie de paysages (Verdier, 2016). Elle a collaboré aussi à de nombreuses émissions sur France-Culture.