Une Education orientale de Charles Berberian, parue chez Casterman, fait partie de la sélection officielle Angoulême 2024. Le dessinateur livre un récit tendre de son enfance à Beyrouth, entre bruits de bombes et confiture familiale. Intime et universel.

Déambulation. C’est le mot qui vient à l’esprit à la lecture de cette BD pudique dans laquelle Charles Berberian revisite ses origines et son enfance. Déambulation mémorielle qui suit la promenade dans les rues de Beyrouth, ville centrale dans les souvenirs de l’auteur : « Remonter les souvenirs ou les rues c’est le même mouvement. Le réseau d’un plan de ville, ou le labyrinthe de la mémoire, c’est le même jeu d’imbrication ». Pas de récit linéaire donc mais des allers-retours entre souvenirs et lieux de mémoire dans lesquels l’immeuble Tarazi, et l’appartement de la grand mère servent de lieu de référence. Tout s’imbrique au long de la balade graphique proposée : souvenirs mais aussi mélange d’époques, de styles de dessins tant la mémoire ne reconstitue pas une histoire mais des émotions, des moments forts, disséminés dans l’antre qui nous constitue. Des strates qui se superposent comme des couleurs s’ajoutent à des dessins noir et blanc.

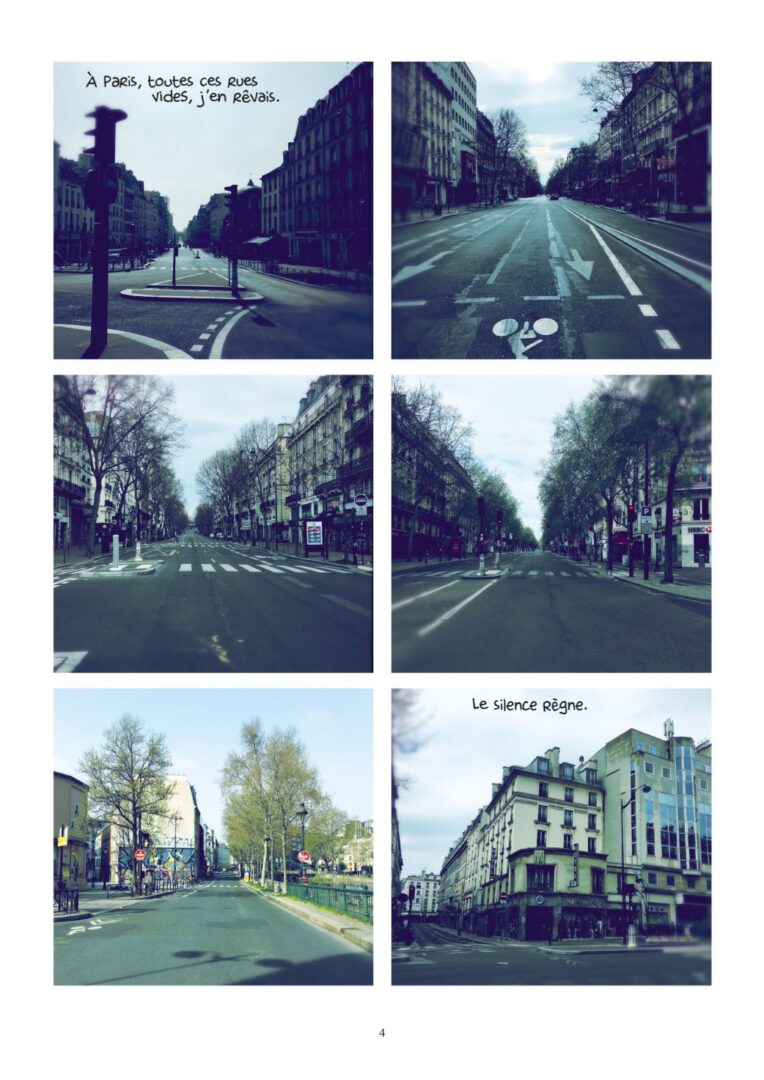

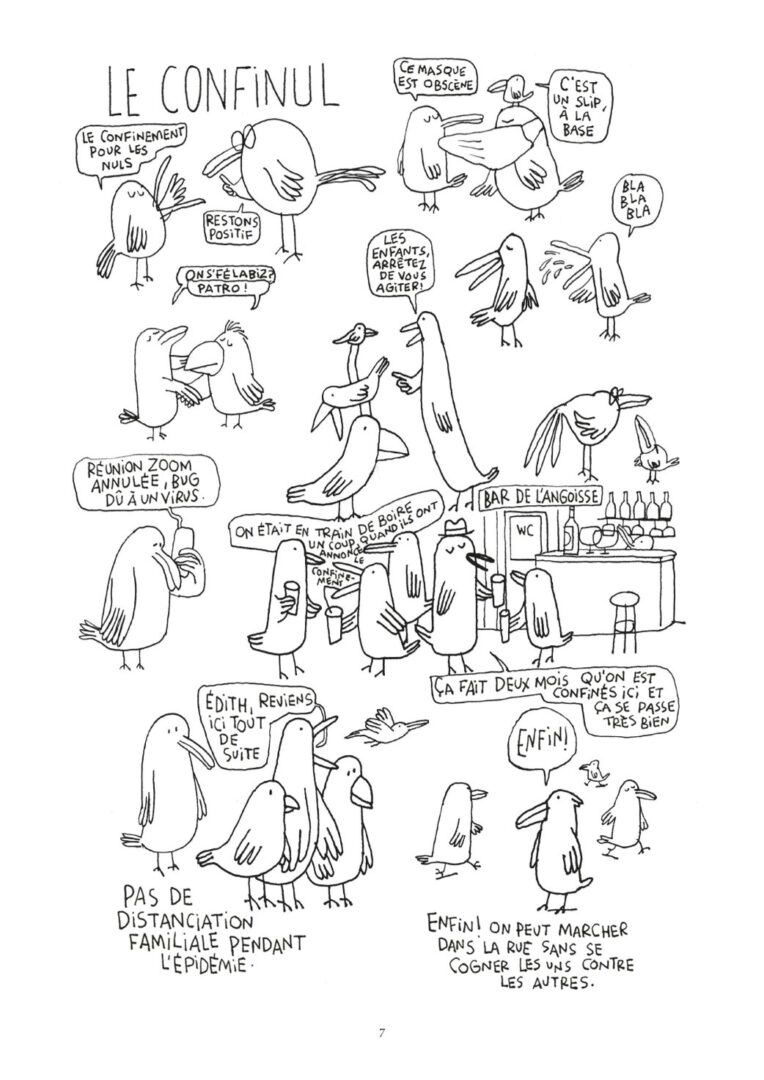

Elle ne fut pas simple l’enfance de Charles Berberian, né à Bagdad d’un père arménien et d’une mère grecque, née à Jérusalem. Il va vivre à Beyrouth jusqu’à l’âge de 10 ans, en 1975 alors qu’éclate la guerre civile libanaise. Il n’y reviendra une première fois que trente ans plus tard. C’est le confinement, et le dessin comme refuge, qui va le libérer et lui permettre de retracer ses souvenirs de l’arrivée chez sa grand-mère aux explosions du 4 Août 2020 provoquées par 2750 tonnes de nitrate d’ammonium.

Il nous emmène dans son sac à dos, nous présente ses parents qui semblent parfois bien lointains, absents souvent, son grand frère qui deviendra réalisateur et scénariste, aujourd’hui décédé, et sa grand-mère Yaya. Il est beau le portrait de la vieille dame qui rassure même lorsque les bombes explosent dans les rues avoisinantes.

« Si tu entends la foudre c’est qu’elle n’est pas tombée sur toi ».

Le chaos du pays est vu à hauteur d’enfants telle cette galerie de portraits de personnages politiques dont les noms et les visages suscitent mémoires et impressions. À l’image du désordre politique, le chaos topographique d’une ville en perpétuelle reconstruction raconte les années de guerre. Sur la place des Martyrs, trois statues tendaient un bras, dont l’un désignait paraît-il le quartier des prostituées. Aujourd’hui, deux bras subsistent, désignant peut-être un futur improbable. Berberian se dessine tout petit sur le plan de Beyrouth. De rue en rue il erre à la recherche de sensations, d’odeurs car au delà d’une situation politique complexe et violente, il n’oublie pas ces moments d’enfance si particuliers, socles d’une vie future. Ce sont les discussions passionnées avec son frère pour leur amour commun de Giraud et Blueberry. Ou encore cette grande et magnifique jeune fille blonde en terminale, inaccessible dans son beau pull vert et jaune.

Pour cette balade spatio-temporelle, le dessinateur utilise les accessoires indispensables à la mémoire : photos anciennes, carnets de croquis. Il emploie de multiples techniques graphiques, selon les lieux, de Fréjus à Paris, les époques, de 1975 à 2020. Autant de variétés pour exprimer l’instabilité d’un pays liée à l’instabilité d’une enfance. Les « Poum Poum Poum », les « Tac Tac Tac », les « Brooooo », constituent les bruits de fonds récurrents de la peur de l’orage, aux tirs de mitraillettes jusqu’à l’explosion chimique finale. Bruit et fureur côtoient le silence du couloir refuge de l’appartement familial.

Dans Les années, Annie Ernaux mélangeait les souvenirs personnels avec les événements du monde, elle imbriquait l’Histoire avec les histoires. À sa manière, Charles Berberian restitue une époque, un pays mais aussi des vies ordinaires où une séance terrifiante de cinéma précède l’explosion de la voiture de Rafiq Hariri, président du conseil des ministres.

Une éducation orientale laisse au palais un goût tendre et agréable de Madeleine de Proust. Ou plutôt de mastika, une « confiture d’arbre » que fabriquait Yaya, la vieille dame frisée qui serrait fort le petit Charles quand l’orage ou les bombes explosaient.