Depuis une dizaine d’années les produits estampillés « bio » se propagent dans le paysage des uns, dans les habitudes alimentaires des autres. Plus aucun supermarché ne se passe de son rayon bio, quand ce n’est pas le magasin entier qui y est consacré. Mode éphémère ou véritable transformation sociétale en cours ? Pour comprendre les contours de ce phénomène, nous vous proposons un retour sur ce qu’est exactement le « bio » et où en est la filière, en Bretagne comme en France, en 2019.

Quand nous parlons « bio », de quoi parlons-nous ? D’un « mode de production agricole — l’agriculture biologique — fondé sur des pratiques de culture et d’élevage soucieuses du respect des équilibres naturels, de la biodiversité, de la santé humaine et du bien-être animal », définit le Ministère de l’Agriculture. Officiellement, elle obéit à un cahier des charges strict, élaboré au niveau européen depuis 1991, qui interdit, par exemple, l’usage des produits chimiques de synthèse et des OGM.

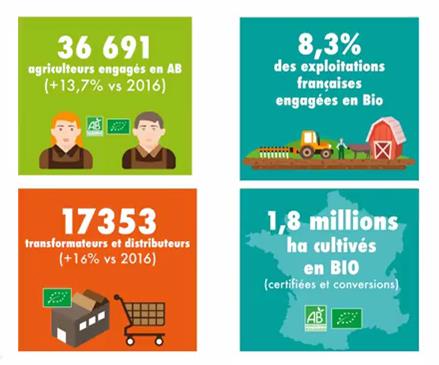

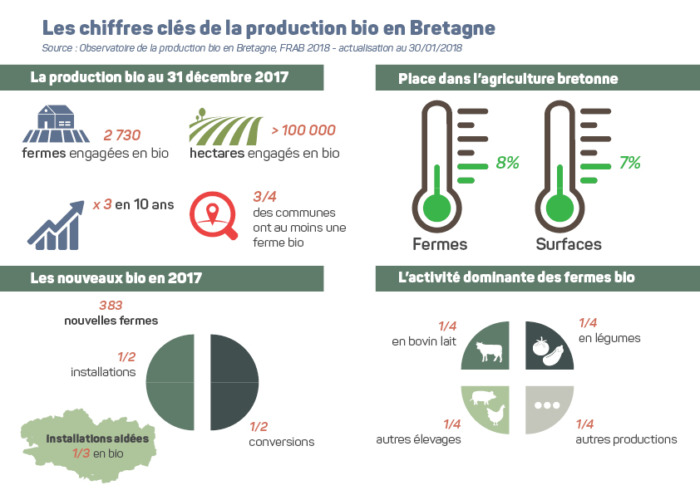

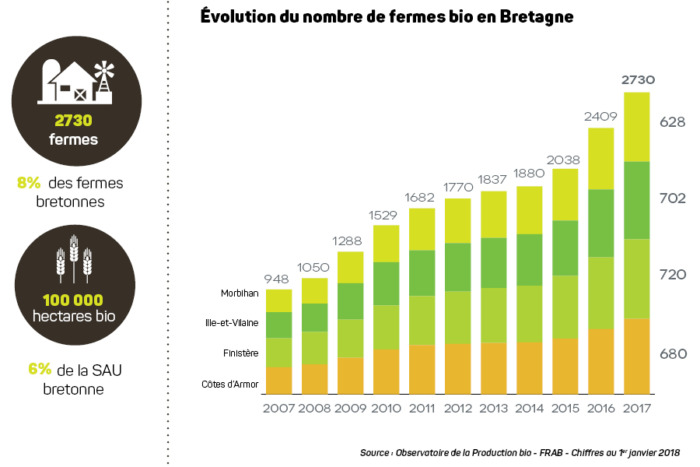

En une soixantaine d’années, l’agriculture bio est progressivement passée d’une position marginale à une question centrale de société. Et, pour cause, elle semble être un chemin de réponse à nombre de maux : en matière de santé, de développement durable, de pollution des sols et des eaux, de sauvegarde du vivant, etc. En 2017, déjà 8,3 % des fermes françaises sont désormais bio, soit près du double d’en 2012. Signe d’un succès hors-norme que nous allons tenter d’expliquer.

Une filière en (très) bonne santé

Le bio a le vent en poupe. Son marché a progressé de 82 % en l’espace de 5 ans. En 2017, l’Agence bio recensait 36 664 exploitations engagées en bio – certifiées ou en conversion — sur plus de 1,77 million d’hectares, soit une croissance de 15 % en un an. Dans le même temps, l’agriculture « conventionnelle » française stagne péniblement, tenue à bout de bras par la PAC européenne qui l’aide à hauteur de 9,1 milliards d’euros en 2017 (dont seulement 2 % sont dédiés à l’agriculture biologique).

Malgré un rendement au m² moins élevé et des coûts supérieurs à ceux de sa cousine conventionnelle, l’agriculture biologique peut se prévaloir d’atouts liés à son cahier des charges qui expliquent son succès :

- Des produits de meilleure qualité, obtenus à partir de substances et de procédés naturels. Les produits phytosanitaires, engrais chimiques, OGM et autres pesticides chimiques sont proscrits par le cahier des charges de l’agriculture biologique, avec les retombées positives que l’on imagine sur l’environnement comme sur le bien-être des consommateurs. Santé publique France invitent par exemple à consommer bio dans un cadre de lutte contre le cancer.

- Un impact environnemental moindre. Moins de pesticides et de produits phytosanitaires impliquent une moindre pollution des sols et des eaux. L’agriculture biologique pratique la rotation des cultures et œuvre pour la pérennisation des terres. Elle s’engage dans le soin de l’environnement et utilise des alternatives biologiques pour lutter contre les nuisibles.

- Un bien-être paysan supérieur. Le paysan « bio » ne s’intoxique pas au pulvérisateur de produits chimiques, préférant — par exemple — repenser son système de production sur des parcelles à échelles plus humaines. Moins de machines et plus d’humains à la barre, l’agriculture biologique crée davantage d’emploi et engendre des conditions de travail acceptables pour l’agriculteur. Elle permet en outre des interactions plus directes et de meilleure qualité entre producteurs et consommateurs et une meilleure coopération entre fermiers.

Elle fait également plus attention au bien-être animal, autre élément fondamental du cahier des charges de l’agriculture biologique : interdiction de l’élevage hors-sol, obligation de parcours extérieurs pour les animaux, densité d’animaux et taille des bâtiments régulés, etc. - Une rentabilité économique supérieure, doublé d’un avenir engageant. Si l’on inclut les externalités de l’agriculture conventionnelle — programmes de dépollution des eaux (54 milliards d’euros par an selon une étude du CGDD), coûts sanitaires (liés aux maladies induites par l’usage des produits chimiques), gaspillage, etc. — l’agriculture biologique est de loin plus rentable, en France, que sa cousine dispendieuse. Et ce malgré un rendement au mètre carré inférieur. En outre, si l’économie de l’agriculture conventionnelle française est en berne, du côté du bio tous les voyants sont au vert !

Les Français signent, l’État rechigne…

Les Français sont visiblement touchés par les charmes de cette production. Un sondage IFOP de 2017 révèle que 16 % des Français mangent bio tous les jours et que 78 % des Français souhaitent que le gouvernement réoriente massivement les subventions publiques vers le développement de l’agriculture biologique.

Un pas que l’État ne semble cependant pas prêt à accomplir, malgré ses nombreuses annonces. Ainsi, en 2017, le gouvernement supprimait « incompréhensiblement » les aides au maintien de l’agriculture biologique, au profit restreint des aides à la conversion. Mais c’est la mauvaise volonté générale de l’État qui est en cause : « À l’heure où je vous parle, les producteurs bio n’ont toujours pas touché l’intégralité des aides de 2016 et 2017. Les aides de 2018, pour l’instant, on n’en parle même pas », regrette David Roy, coordinateur des équipes techniques d’Agrobio35, le groupement des agrobiologistes d’Ille-et-Vilaine. « Ça freine des agriculteurs conventionnels à se poser la question de la bio ».

Une denrée précieuse ?

Une des critiques inlassablement adressées à l’agriculture biologique concerne son prix en magasin. Globalement plus élevé dans la grande distribution que le prix des produits issus de l’agriculture conventionnelle, il peut rebuter notamment les personnes qui ont de faibles revenus. Comment se justifie ce prix ?

David Roy nous explique qu’il y a tout d’abord des questions de coût d’exploitation et de rendement : une culture biologique produit moins qu’une culture conventionnelle sur une même surface, en employant plus de main d’œuvre (en remplacement des produits chimiques). Elle est donc plus chère à produire et à collecter. De plus, certains distributeurs profitent du bio pour se faire des marges immodérées sur des produits réputés « de qualité ».

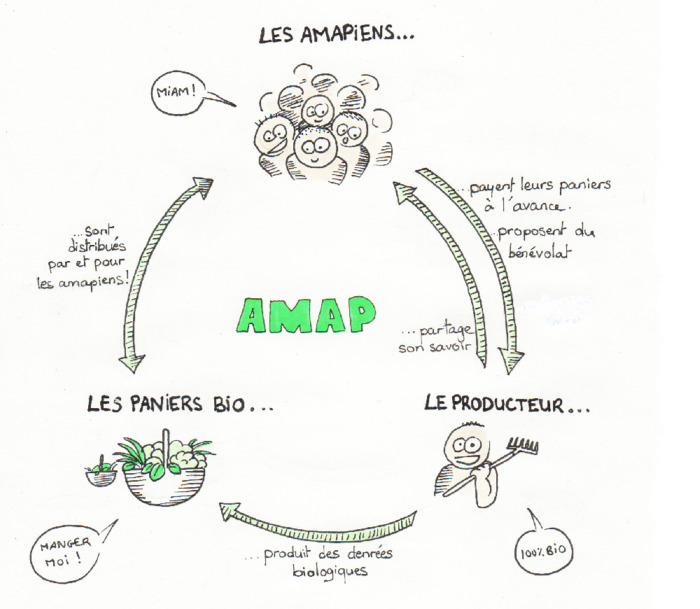

Pour contrer cette fatalité, David Roy propose au consommateur d’affiner sa démarche. « Plus il consommera localement, des produits de saison, en allant chercher auprès des producteurs ou des filières spécialisées, plus il s’assurera un prix qui correspond à la réalité du coût de production et qui permet de faire vivre le producteur. » Parmi les distributeurs traditionnels de la filière biologique, se comptent les magasins spécialisés (Biocoop, La Vie Claire, etc.), les AMAP, les magasins de producteur ou encore les ventes directes à la ferme. On peut les repérer de chez soi grâce à des sites tels que Bonplanbio.fr.

Un réseau breton soudé

L’agriculture biologique a longtemps été boudée par les circuits de la grande distribution, à cause de son prix élevé et de ses durées de conservation réputées moins longues. Aujourd’hui qu’elle est « à la mode », elle attise toutes les envies chez les grands groupes.

Le défi actuel de l’agriculture bio, selon David Roy, est de faire face au modèle de production-distribution conventionnel, qui chercherait à se réapproprier le marché bio. La grande distribution notamment, pour écraser les prix, est souvent prête à s’asseoir sur la qualité des produits ou sur la juste rémunération des producteurs, ce à quoi la filière bio se refuse. Pour imposer sa propre vision d’une production et d’une commercialisation saine, l’agriculture biologique doit donc s’appuyer sur son propre réseau, qu’elle développe en solitaire depuis des décennies.

En Bretagne par exemple, le réseau GAB-FRAB (Réseau des agriculteurs bio de Bretagne) agit pour « promouvoir le développement cohérent et durable de la filière biologique en Bretagne ». Aujourd’hui, 60 % des producteurs bio bretons adhèrent au réseau. Une quarantaine de producteurs bio s’y engagent en tant qu’administrateurs ou membres actifs de commissions. Près de 50 salariés y travaillent, notamment pour l’accompagnement technique en bio ou lors des conversions et dans la structuration des filières. Un réseau qui souhaite préserver l’indépendance de la filière bio afin de ne pas basculer dans les mêmes travers que la filière conventionnelle : ultra-compétitivité, délaissement de la qualité, épuisement des ressources, du bien-être paysan, etc.

Le réseau GAB-FRAB peut, par exemple, mettre en relation des producteurs comme Julien Sauvée, éleveur bio de Melesse (35) avec des structures comme BVB (Bretagne Viande bio) qui, depuis 1991, commercialise de la viande bio produite localement. BVB proposera à Julien Sauvée un contrat équilibré qui prendra en compte les contraintes de l’agriculture biologique, tandis que ce dernier s’engagera sur la qualité de son produit (respect de la charte européenne) et sur des modalités supplémentaires telles que l’autonomie alimentaire de sa ferme. « On veut connaître l’origine et la qualité exacte des aliments », affirme Christophe Le Gall, président de BVB.

À propos de la grande distribution, Julien Sauvée est ferme : « D’expérience, les relations commerciales que l’on peut avoir avec eux ne sont pas des relations saines et équilibrées, hormis quelques enseignes qui font des efforts comme Système U. (…) Aujourd’hui, dans l’agriculture biologique, on a des groupements de producteurs, comme BVB, qui vont engager des contrats dans la durée avec des acheteurs. Par exemple avec des boucheries ou avec des magasins spécialisés comme Biocoop ». À l’arrivée, la viande de Julien Sauvée arrivera en circuit court dans une des 35 boucheries traditionnelles avec lesquelles travaille BVB, ou encore dans un magasin type Biocoop.

Des toiles se tissent donc du producteur jusqu’au distributeur bio, en direct ou via des intermédiaires exigeants qui assurent la transformation et la commercialisation du produit. Ce réseau est indispensable au maintien d’une agriculture biologique de qualité. En effet, de par sa position « hors du système classique » de commercialisation des aliments, la filière bio peut définir ses propres orientations et ses propres contrats, assurant qualité au consommateur et stabilité au producteur.

L’industrialisation du bio (?)

Si tous les produits estampillés « bio » respectent bien le même cahier des charges et assurent une qualité de produit au consommateur, nombre d’acteurs du bio ne partagent pas son « esprit », pourtant au fondement même de l’agriculture biologique. Ce phénomène pourrait s’intituler « l’industrialisation du bio » : la tentative d’application du modèle conventionnel de production-distribution à la filière biologique.

Christophe Le Gall (BVB) et David Roy (Agrobio35) dénoncent tous deux l’arrivée de cette concurrence nouvelle aux valeurs « différentes des nôtres » assurent-ils. « Ce sont de grands groupes industriels qui n’avaient pas été intéressés par la bio jusque là et qui s’y mettent aujourd’hui, car se rendant compte qu’il y a une forte demande des consommateurs », décrit le président de BVB, ajoutant que ce phénomène ne concerne actuellement qu’une part infime de la production biologique française. Le risque étant sa possible expansion.

Le portail d’informations Dangers alimentaires l’expliquait déjà ainsi en 2009, alors que ce phénomène émergeait : « Voici l’ère de l’agriculture biologique intensive et industrielle avec les monocultures, les monoélevages gigantesques, au développement de l’importation des denrées provenant de l’autre bout du monde, à l’allègement du cahier des charges des labels bio, au non-respect des travailleurs, à la standardisation des coûts ».

Peut être questionné le cahier des charges européen qui n’empêche pas stricto sensu ces pratiques, qui font pourtant un tort à la fois symbolique et réel à la filière. En cela, sa prochaine réforme, en 2021, est très attendue. Déjà, des voix se lèvent contre les premiers extraits de ce texte à venir, dont celle de David Roy qui considère que « malheureusement, le nouveau cahier des charges ne met pas suffisamment de garde-fous sur ce point-là. »

Si ces dérives industrielles sont possibles, c’est aussi parce que la demande en bio excède les capacités de production de la filière. Les grands groupes de la distribution espérant acquérir du bio à moindre prix et ne parvenant pas à faire plier les producteurs bio (qui se défendent grâce à leur réseau solide et leur « rareté ») encouragent la création d’un « bio industriel » à bas prix. Les producteurs conventionnels s’engouffrent alors dans la brèche et proposent un bio low cost, reproduisant les égarements de l’agriculture conventionnelle.

Sans véritable aide de l’État pour soutenir la production biologique, cette forte demande de produits bio s’avère donc être le second défi que la filière biologique doit relever. David Roy en parle ainsi : « Notre inquiétude sur beaucoup de filières c’est qu’on va manquer de produits. » Le risque étant qu’un appel d’air se crée pour le « bio industriel ».

Malgré un regain de popularité de l’agriculture chez les urbains, génération après génération, des domaines comme l’élevage peinent à renouveler leurs rangs d’agriculteurs suite aux départs en retraite. « La production risque de stagner ou de diminuer, car il y a des départs en retraite et des fermes qui ne sont pas reprises en bio, alors que ce sont des outils qui sont tout à fait viables techniquement et économiquement. Il faudrait aussi qu’un certain nombre de producteurs se convertissent au bio ».

L’esprit « bio »

Au-delà d’un cahier des charges, le monde du bio s’est forgé sur des valeurs éthiques, sociales et économiques qu’il cherche à véhiculer au sein de sa filière. « Le projet agricole que nous portons s’inscrit plus globalement dans une évolution sociétale qui déborde du seul domaine agricole pour investir les champs de l’alimentation, de l’environnement (…), de la santé, de l’emploi ou encore de l’économie », explique Julien Sauvée, agriculteur et vice-président du réseau GAB-FRAB.

En plus de suivre le cahier des charges européen, nombre d’acteurs de l’agriculture biologique affirment un engagement supérieur dans une réconciliation avec l’environnement, un « retour au local » ou encore la juste rémunération des agriculteurs.

Des valeurs qui étaient au fondement même de l’agriculture biologique lorsqu’elle apparut, sous forme de courant de pensée, dans les années 1920. Une véritable philosophie de l’agriculture que certains préfèrent appeler « la bio », en opposition au « bio » (masculin) qui serait sa version purement administrative — respect a minima de la charte européenne — et adaptée au capitalisme contemporain.

Pour les Français aussi, la/le bio serait plus qu’un gage de qualité, mais la marque d’un souhait d’évolution sociétale, qui se traduit par un regain d’intérêt pour le monde de l’agriculture. Un changement de regard que David Roy a pu constater autour de lui : « Passer en bio, c’est quasiment un changement de métier. Mais c’est aussi une nouvelle reconnaissance sociétale, et je vois beaucoup d’agriculteurs disant qu’avant, lorsqu’ils étaient en conventionnel, le fait de dire qu’ils étaient agriculteurs était quasiment mal vu, tandis qu’aujourd’hui, dire qu’ils sont agriculteurs bio, c’est vu positivement dans la société ».

Pour Julien Sauvée, éleveur bio depuis 10 ans, la chose est claire : « La bio c’est inévitablement l’avenir. Je pense vraiment que l’évolution vers une agriculture biologique est une évolution de société. Un jour ou l’autre, les produits phytosanitaires, on s’en passera tous. (…) Répondre au cahier des charges ne suffit pas. Il faut vraiment percevoir la bio comme un projet, un projet agricole et sociétal, impliquant le consommateur et le territoire. »

« Le bio (au masculin) est une liste de règles étiquetées. La bio (au féminin) est une façon d’envisager le vivant et le rôle de l’agriculteur. » Carole Lymer