De la fin des années 70 à la fin des années 80, les chantiers navals de la Seyne-sur-Mer s’écroulèrent peu à peu. Entraînant drames et désespoir des ouvriers qui y avaient passé la majorité d’une vie de labeur. Peu d’écrivains se sont attelés à raconter ces années noires du monde du travail et de la France industrielle. Christian Astolfi s’y est attaché dans un roman sobre et bouleversant : De notre monde emporté, publié par une jeune maison d’édition marseillaise, Le Bruit du monde.

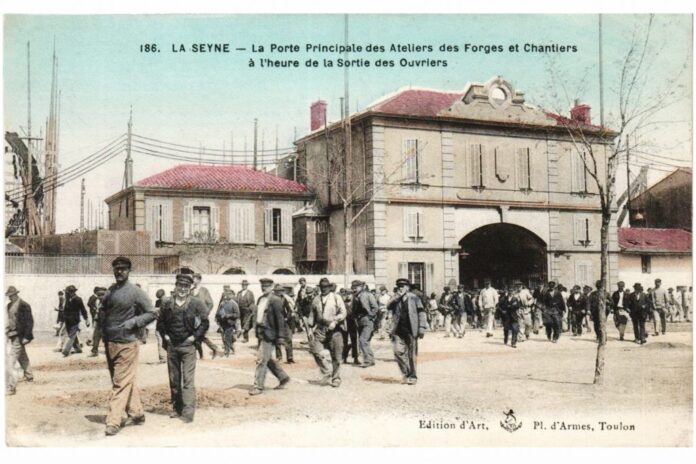

François Lorenzi, ou Narval, ainsi nommé pour s’être fait une méchante bosse au front en sauvant de la noyade un jeune ouvrier tombé à l’eau, passe pour la première fois la porte des Chantiers de La Seyne-sur-Mer en octobre 72. Il est embauché aux chantiers navals parce que son père y travaille déjà. Ce père qu’il admire – « patron de mon enfance » – dont il suit la trace dans cette grande et vieille entreprise – née en 1853, c’est dire… -, qui « tient la ville debout et nourrit ses enfants – eux poussant avec la même racine insouciante du lendemain, la même conviction d’être là dans mille ans. »

Travailler aux Chantiers vous forme, vous forge, vous identifie. François le dit haut et fort : « Je ne dirai jamais que je travaille aux Chantiers, mais que j’en suis. Comme on est d’un pays, d’une région, avec sa frontière. » Les Chantiers sont un territoire, une géographie, une ville, « vingt-deux hectares de superficie, avec ses carrefours, ses ronds-points, ses bifurcations », faits d’une multitude d’ateliers : la Forge, la Tôlerie, la Chaudronnerie, la Mécanique, et la Machine « dévoreuse », cœur du travail final où Narval et ses camarades, « casque antichoc vissé sur le crâne, gants de cuir grossier, lunettes enveloppantes, bouchons d’oreilles collés aux tympans », s’épuisent jusqu’à l’étouffement dans les entrailles irrespirables des navires en carène, tous maillons d’une chaîne de deux mille ouvriers, « emboutisseurs pilonnant l’acier, tôliers pliant les métaux en feuilles, chaudronniers coudant les grands collecteurs, riveurs fixant les gabarits, découpeurs perforant les ponts, grutiers transportant la matière […] une entreprise digne d’un roman de Jules Verne. » Mais une entreprise qui les fera périr, avant elle-même de s’éteindre.

Autour de Narval, en effet, ses camarades, Barbe, Cochise, Filoche et Mangefer, apprennent par Louis, le syndiqué, la menace de la concurrence japonaise en train de faire fondre les carnets de commandes. Les plus noirs scénarios gagnent et hantent alors les esprits, « signes avant-coureurs d’un monde, le nôtre, qui chancelle sous nos pieds. » Même la victoire de Mitterrand en 81, souffle d’espoir, fait long feu. Deux ans à peine d’optimisme retrouvé, vite balayé par le retour aux affaires des tenants de la libre concurrence et d’un socialisme converti au capitalisme. Les luttes pour vivre et survivre n’y feront rien et les manifestations devant les Chantiers, les sous-préfectures, dans les rues, et même l’occupation de l’usine – « comme une zone à défendre dont tout le monde se fichait » – auront le goût amer du désespoir : « Ils vont nous laisser sur le carreau, le corps plié, les bras ballants, le souffle court. Mais on ne peut pas se laisser mettre KO ; sans réagir. […] Une question de dignité. »

Une mort économique les attend tous, doublée d’une autre, physique celle-là et plus implacable encore qui a pour nom l’amiante, insidieux poison des poumons, poudre blanche inhalée toute une vie durant dont les experts de santé publique, lointains, froids ou indifférents, annonceront les dangers à des ouvriers, « frères d’insalubrité », bien après la fermeture des Chantiers en 86, comme une dernière et macabre surprise de leur vie de labeur rude à en mourir, elle aussi. Chacun connaissait les risques de son métier : « les étincelles pour Barbe, les morsures des crocs pour Cochise, les ongles bleuis pour Mangefer, les brûlures des fluides pour moi. Mais l’amiante était pour tous. La dame blanche distribuait sans compter. » La science nomme cette grande faucheuse « asbestose », reconnue cancérogène presque dix ans avant la liquidation des Chantiers. Dix ans de silence face à des ouvriers maintenus dans l’ignorance d’une maladie qui allait menacer désormais corps et esprits, rompus de fatigue, d’une épée de Damoclès qui finira bien par s’abattre sur chacun d’eux. Lino, Cochise pour les copains, sera le premier de la liste, « foutu, liquidé comme les Chantiers » avait-il dit à Mona, sa compagne, quelques semaines avant le terme fatal. « Au début de l’année 1995, on a commencé à compter nos morts, comme des mômes sur leurs doigts dépliant innocemment l’éventail du malheur. […] Nous nous sentions compagnons d’une même tragédie, déterminés à marcher du même pas, main dans la main, pour gagner la reconnaissance qu’on nous devait. » Et dénoncer le mépris des décideurs, politiques et administrateurs mêlés.

Un autre déchirement attendra François. Louise, sa compagne, infirmière dans un service de soins palliatifs, se lassera de leur vie en mode alternatif, elle, mobilisée par des gardes de nuit à l’hôpital, lui, revenu chaque soir éreinté de ses journées de forçat. « Nos vies disparaissaient dans la rotation de nos emplois du temps, reconnaît-il […] Et puis il y avait mes mains. Mes mains d’ouvrier. Rêches comme du papier abrasif. […] Parfois le soir en rentrant, je n’osais même plus les poser sur son corps délicat. J’effleurais son visage du bout des doigts […] puis je les remettais au fond de mes poches, comme une honte à enfouir jusqu’au lendemain. » Un jour, à sa grande surprise, Louise, lucide sur l’avenir des Chantiers, lui proposera de partir loin de La Seyne sur les hauteurs de la montagne proche et refaire leur vie de couple, digne d’être vécue cette fois : « Enfin quoi ? Ça ne te paraît pas évident qu’il faut tourner la page ? Les Chantiers, c’est fini. Il faut que tu t’enfonces ça une bonne fois dans le crâne […] Elle a pris mes mains, les a réunies dans les siennes. Son regard cherchait une approbation. D’accord. Réfléchis. Mais je t’en supplie, ne tarde pas. »

Louise attendra. En vain. Et partira. « Tu as trop de choses qui pèsent sur tes épaules et t’empêchent de respirer ailleurs. J’en suis désolée. On ne vit pas à deux sous des décombres. » Un peu plus tard, François recevra quelques mots sur une carte postale venue du Gard tout proche où Louise avait décidé de vivre, seule, au milieu des bois et des brebis : « Je m’installe doucement. Je vais bien. Prends soin de toi. Louise. » Sa compagne avait donc franchi le pas, persuadée qu’ils auraient pu partager une nouvelle existence, convaincue de ce qu’avait écrit Paul Lafargue dans le Droit à la paresse – un livre qu’elle avait offert à François des années auparavant – dénonçant cette « étrange folie [qui] possède les classes ouvrières […], la passion du travail poussée jusqu’à l’épuisement des forces vitales de l’individu et de sa progéniture. »

François le reconnaîtra, mais restera attaché corps et âme à ce « monde emporté » et définitivement disparu, celui « qui nous avait fait marcher droits et fiers, qui nous avait rendus dignes à nos yeux. […] Pouvions-nous jouer un autre rôle ? […] J’avais grandi avec le bruit des tôles que l’on cogne, l’horizon barré par la ronde incessante des navires […]. C’était mon théâtre à moi. Comment se séparer de tout cela sans trahir ? »

Ce roman, magnifique témoignage de la belle et cruelle aventure d’un monde ouvrier trahi et abandonné, écrit avec autant de sobriété que de lyrisme, vient d’être récompensé du Prix du Livre France Bleu – Page des Libraires 2022.

De notre monde emporté: roman, de Christian Astolfi, Éditions Le Bruit du monde, (avril) 2022,184 p., ISBN 9.782493.206.077, prix : 19 euros.

«