Depuis un peu plus de vingt ans, Laurent Mauvignier, singulier et magnifique romancier de la même génération et lignée qu’un Éric Vuillard, donne la parole aux sans-voix et aux anonymes, retrace des vies brisées et minuscules (Apprendre à finir, Minuit, 2000), écoute les survivants de naufrages intimes (Loin d’eux, Minuit, 1999) ou de drames collectifs, comme celui du stade du Heysel, en 1985 (Dans la foule, Minuit, 2006). Sa prose polyphonique, empathique et vibrante, mêle les récits de tous les anonymes pour n’en faire qu’un. Des hommes, ce texte incandescent paru en 2009 sur ces combattants d’Algérie jamais revenus de leur cauchemar du service armé, au bord de la folie, est de ceux-là, un roman fait de fureur rentrée, de colère et de dégoût réprimés, comme sait si bien le ressentir et traduire cet exceptionnel écrivain.

Le roman s’ouvre sur la figure de « Feu-de-Bois », Bernard de son prénom, un ancien du contingent d’Algérie que la guerre a fracassé, un homme taciturne, perdu, « rien lui-même qu’un bloc de silence. […] Il regardait avec ses yeux vides et transparents à travers lesquels il n’a jamais vu autre chose que le désert de sa solitude ». Le voilà au milieu de la fête, l’anniversaire et le départ en retraite de sa sœur Solange, la seule personne de la famille qui trouve encore grâce à ses yeux. Car Feu-de-Bois a coupé les ponts, incapable de retrouver sa route dans un parcours familial et psychologique chaotique et sombre : une mère « qui a choisi de ne pas l’aimer », qu’il ne voit plus et qu’il a dépouillée d’une belle somme d’argent « comme pour récupérer ce qu’il estimait avoir perdu » quand elle a quitté sa maison pour aller vivre en maison de retraite, et des sœurs, cousins, cousines qui croisent au large à sa vue.

Bernard est à la dérive, devenu « juste un type en qui la colère montait pour remplacer l’incompréhension et le sentiment d’injustice, de mépris, de haine dont il se sentait victime ». Et l’Algérie n’a rien arrangé. Il y a fait son service militaire, en 1960, « vingt-huit mois au club Bled », dans la région d’Oran, avec son cousin Rabut. Bernard rêvait de devenir garagiste et de s’installer avec la belle Mireille rencontrée à Oran et qu’il épousera une fois revenu en France. Échec du couple. Il quittera femme et enfants.

En Algérie, sous l’uniforme, il côtoie un troufion qui n’est pas un tendre, Février, Châtel un pacifiste, deux Harkis Idir et Abdelmalik. En 1962, tous ceux-là sont rentrés en France, marqués à jamais par les blessures de la guerre. Comme des gueules cassées, mais visage intact : les fractures sont dans la tête. Et Bernard, plus faible et taiseux encore que ses anciens copains de l’armée, a vite plongé dans l’alcool, la déprime, le ressentiment, jusqu’à insulter l’une de ses sœurs sur son lit de mort. Le jour de l’anniversaire de sa sœur Solange, il lui offre une broche en or, lui qui n’a plus un sou. Solange, stupéfaite, finit par refuser le cadeau. Bernard est furieux, quitte la fête, près d’en découdre avec qui ne lui reviendra pas. Sa furie tombe sur un Arabe, tiens donc, Saïd, un ancien d’Algérie lui aussi, à sa manière, un Maghrébin qu’on avait vu débarquer au village « avec toute sa petite famille ». Bernard veut aller casser du « bougnoule », il file vers la maison de Saïd, y terrorise les enfants, tente de violer sa femme, et s’en retourne chez lui, ivre mort. Le passé algérien, décidément, ne passe pas, Bernard le vomit, comme il se vomit lui-même.

Au retour de la guerre, les copains du régiment, le cousin Rabut le premier, avaient retrouvé une vie calme, en apparence du moins, ils avaient tous fini par « reprendre la vie avec une drôle de frénésie tellement on était contents d’en finir avec les régions pourries, la chaleur, la soif, la poussière, la lessive improvisée dans le fond du casque ». Mais ils sont tous pareillement hantés, malgré les lourdes doses d’anxiolytiques régulièrement avalées. Ils se cachent toujours pour souffrir. Et se taire. Des hommes est le roman du silence. Ces mots de l’effroi qui les poursuit tous, Rabut n’a jamais osé les dire à sa femme: « Nicole, tu sais, on pleure dans la nuit parce qu’un jour on est marqué à vie par des images tellement atroces qu’on ne sait pas se les dire à soi-même ».

Impossible d’oublier l’angoisse et la terreur répandues dans ces bourgs perdus au milieu des djebels que les militaires ratissaient systématiquement à la recherche des « fells ». Avant cette guerre, Bernard, Rabut, Châtel, Nivelle et tous les autres, n’avaient rien de commun avec les envahisseurs d’il y a vingt ans en France, ils étaient de simples citoyens, partis au feu la trouille au ventre, poussés à la barbarie par le gouvernement d’une République française toute honte bue, loin du terrain.

Le quotidien de ces troufions ? La violence, souvent dirigée par le même dans la troupe, Février. C’est lui qui mène la danse macabre : villages encerclés, portes défoncées à coup de crosse, femmes, enfants, vieillards brutalement rassemblés sur la place, des maisons qui brûlent, des enfants qui pleurent, un adolescent qui ne dit mot abattu froidement, un nourrisson qu’on arrache des bras de sa mère hurlant de douleur, qu’on menace de tuer devant elle, revolver sur la tempe et qu’on finit par jeter à terre « comme un noyau qu’on recrache après l’avoir fait rouler dans sa bouche très longtemps, bientôt on n’entend rien que les larmes et la plainte infinie de la femme qui se jette sur l’enfant. […] Les vieux ne parlent pas plus et restent muets, seules les bouches édentées vibrent et clapotent et crachouillent quelque chose, ou tremblent comme les doigts accrochés sur les cannes auxquelles ils se retiennent. Sinon le regard ne dit rien, rien, pas même l’étonnement. Pas même la colère, rien. Un calme, une résignation, rien, la patience peut-être. Certains parmi eux ont vu les corps après les bombardements au napalm, les petits tas noirs des corps carbonisés et des membres intacts, d’autres ont eu le sexe fondu par la gégène, ils ont échappé à la mort par miracle, ils ont vu des soldats tuer des hommes à coups de pierre et des filles de douze ans s’abandonner à eux sans pleurer ; alors maintenant ils n’ont pas peur et ils attendent, ils ont la patience pour eux ».

L’horreur étant la chose au monde la mieux partagée, l’armée de libération nationale, ALN, s’entend bien pour laisser aussi à l’armée française des traces barbares de sang et de tortures. Le médecin militaire du camp a été capturé par les fellaghas, « le bras déchiqueté à moitié dégoulinant de sang et lui le médecin sur la photo on le reconnait bien malgré la douleur, l’œil retourné, la bouche ouverte, debout suspendu par des cordes au-dessous des aisselles. Et ces mots en grosses lettres au-dessous de la photographie qui reviendront toujours : Soldats français, vos familles pensent à vous, retournez chez vous ».

Un jour, nos soldats, de retour de patrouille, pressentent la mort qui rôde à l’approche de leur base, étrangement silencieuse et, mauvais signe, sans le drapeau qui surmonte le camp habituellement. Vision d’horreur : la caserne est jonchée des cadavres des copains, et d’abord de celui qui montait la garde, « Poiret là-haut, le corps basculé en arrière qui baigne dans son sang et les yeux grands ouverts qui regardent nulle part ».

Laurent Mauvignier sait comme nul autre retrouver et communiquer les sensations d’effroi, de chaleur sur la peau, d’odeur de sueur, l’étrange impression d’avoir un fusil dans les mains prêt à faire feu. Il nous fait ressentir l’angoisse qui monte, la peur qui suinte, il sait faire resurgir l’image et le souvenir des morts qui figent le soldat et le hantent pour le reste de sa vie. Ses phrases sont malmenées, comme en suspens, comme en apnée, arrêtées ou brisées sur des mots que l’on cherche, que l’on retrouve, des mots hésitants pour dire l’inavouable, à soi et aux autres, quand ils ne restent pas enfouis, ces mots, dans un silence aussi destructeur que la balle du fusil.

Les ultimes pages du roman, d’une seule et immense phrase qui vous emporte, nous font les témoins de la liesse des Algériens dans les rues au moment où ils apprennent les accords signés à Evian, « un peuple debout et fou de liberté tout à coup, comme si en les regardant on était face à ce que nos parents avaient connu un peu moins de vingt ans avant, quand les Allemands ont quitté la France ». Et les dernières lignes nous rendent pareillement témoins de la détresse des Algériens d’en face, les Harkis, abandonnés même des Français, empêchés d’embarquer dans les camions à coup de crosses de fusil. Les colons ne voudront rien laisser, ni leurs biens, ni leurs maisons ni leur commerce, quitte à les détruire, eux « qui abandonnaient, la rage au ventre, la mort dans l’âme, toute leur vie et les corps des ancêtres moisissant dans des cimetières qu’on ne verrait jamais plus et que les herbes vont ravager.»

Des hommes est comme un voyage au bout de l’enfer. Laurent Mauvignier raconte, avec une puissance d’écriture rare, les derniers combats des hommes de l’armée française en Algérie. Et le traumatisme est le même pour eux que pour les autres « Feu-de-Bois » sortis de la mitraille de Verdun ou du Chemin des Dames.

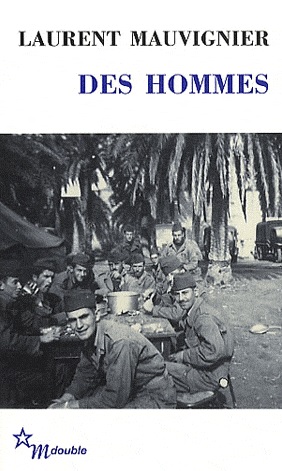

Des hommes de Laurent Mauvignier, Les Éditions de Minuit, 2009, puis en coll. Double, 2011. 282 p., ISBN 978-2-7073-2154-1, prix : 8.60 euros.