« Il faudrait des mots nouveaux, y compris pour raconter Auschwitz, une langue nouvelle, une langue qui blesse moins que la mienne. »

Celle qui parle ainsi, rescapée d’Auschwitz d’où seules purent survivre quelques jeunes raflées de 1944 (Simone Jacob-Veil, Marceline Loridan-Ivens, Magda Hollander-Lafon, déportées à 13, 14 ou 15 ans), s’appelle Edith ─ « Ditke » ─ Stein Schreiber, née en 1931. Hongroise comme la Rennaise Magda Lafon, elle partagea le sort de plus de 400 000 Juifs de Hongrie conduits vers les camps d’extermination nazis.

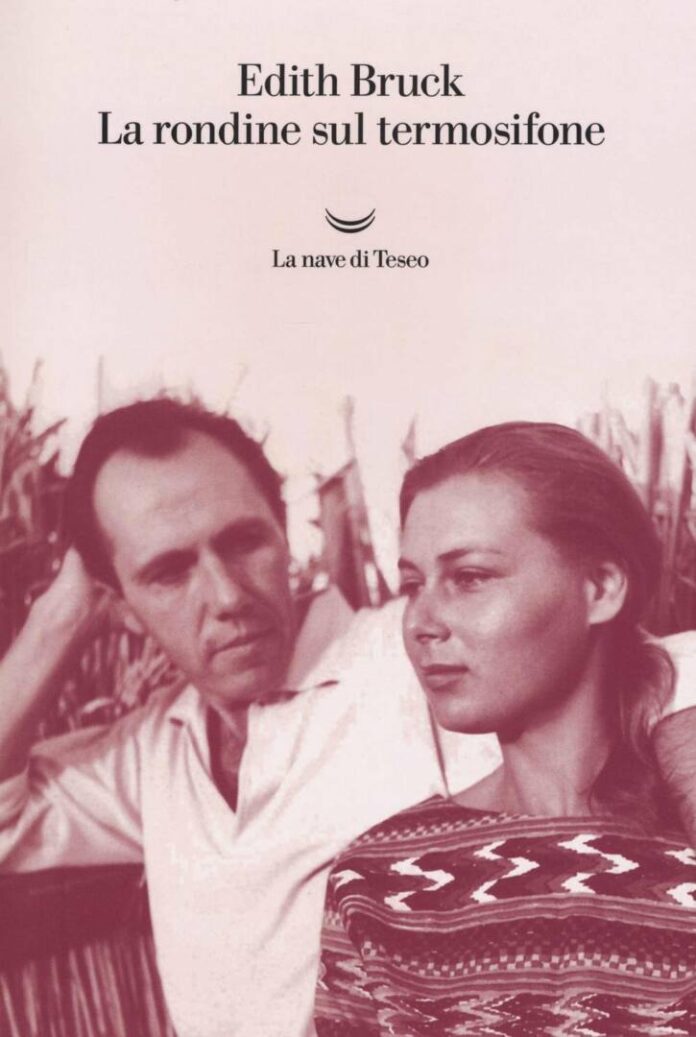

Le pain perdu, récit de la vie d’une survivante des camps ─ sopravvissuta al lager ─, devenue romaine, est écrit en italien, « la langue de qui chante avec la voix et les cordes qui pleurent ». Ce récit paraît en même temps que ses poèmes Pourquoi, aurais-je survécu ? Mais pour en arriver là, quel terrible itinéraire et que de bouleversements depuis ce petit village hongrois où Ditke passa son enfance jusqu’à Rome où, après avoir rencontré le merveilleux Nelo Rosi, qui lui a écrit de si beaux vers sur cette terrible histoire qui l’a « privée d’enfance », elle réside depuis plus de six décennies !

Au départ, c’est « une petite fille qui, au soleil du printemps, avec ses petites tresses blondes virevoltantes, courait les pieds nus dans la poussière tiède ». Une fillette de treize ans qui, en 1944, après que Miklós Horthy, régent de Hongrie, qui avait su résister à livrer les Juifs, fut pour cela destitué par les Allemands au profit de Ferenc Szálasi, chef du parti fasciste des « Croix fléchées », découvre à l’école et dans la rue qu’elle n’est qu’une Juive, et pour cela stigmatisée et réprouvée. Les loups sont à la porte et voilà toute la famille embarquée dans des wagons à bestiaux pour Auschwitz, le père et la mère aussitôt « sélectionnés » (Selektion) et destinés à la chambre à gaz, elle et sa sœur aînée Judit vouées au travail forcé.

Ces mois d’enfer qu’elle nous rapporte au chapitre 11152, un numéro qui est devenu désormais son nom, nous les connaissons par d’autres témoignages tout aussi bouleversants, tel celui de cet autre survivant, Primo Levi, déporté également à Auschwitz, à travers son livre Si c’est un homme (Se questo è un uomo, 1947). Il deviendra son ami à Rome et quand il mourra ─ suicide, peut-être, accident sans doute ─ elle écrira cet émouvant poème :

« Pourquoi Primo ?

Ta figure tutélaire nous manque,

nécessaire comme l’eau à l’assoiffé,

la prière au croyant,

la lumière au non-voyant.

Notre devoir est

de vivre et jamais de mourir !

Pourquoi Primo ? »

C’est ce qui justifie toute l’écriture d’Edith Bruck, un devoir de mémoire, la nécessité absolue de dire ce qui s’est passé :

« La faim, les poux, la peur d’être sélectionnées, les maladies et les suicides contre le fil barbelé et électrifié… »

C’est cette horreur, l’inhumaine catastrophe de la Shoah, qui, en 2019, a conduit le Saint-Père François à se rendre à son domicile pour y prononcer cette phrase définitive : « Chiedo perdono a Dio in nome dell’umanità / Je demande pardon à Dieu au nom de l’humanité. » (On trouvera le récit de cette rencontre sur le site de LaVie.fr)

« Je suis venu ici, chez elle, afin de la remercier pour son témoignage et pour rendre hommage au peuple martyr de la folie du populisme nazi, a-t-il expliqué après la rencontre. C’est avec sincérité que je répète les mots que j’ai prononcés du fond de mon cœur à Yad Vashem, et que je répète devant chaque personne qui, comme elle, a tellement souffert à cause de cela : « Pardon, Seigneur, au nom de l’humanité ». »

Il y a dans son récit des pages insoutenables, comme lorsque la petite fille voit sa mère battue sous ses yeux, ou quand la kapo polonaise de son baraquement, lasse de la voir pleurer et réclamer sa mère, lui montre la cheminée du camp : « Allez, allez, cesse de pleurer, ta mère… on l’a brûlée ! » ; ou telle retardataire épuisée de la « marche forcée » ─ quand les nazis, fuyant devant l’avancée de l’Armée rouge libératrice, vidèrent les camps en forçant leurs victimes à courir devant eux, et vers où et jusqu’où ? ─ est froidement abattue.

Mais pourquoi ce titre, Le pain perdu ? Nous sommes au village de Hongrie où la famille Stein Schreiber vit la Pâque juive, ce Pessah où les Juifs ne consomment que du pain azyme en souvenir de la fuite d’Égypte, et voilà qu’une voisine charitable a offert à la mère un peu de farine pour qu’elle fasse un vrai pain au levain, en clôture de la fête. C’est justement là que la porte de la maison est enfoncée par la horde nazie, et la mère, dans la bousculade ne sait dire que « Le pain ! le pain ! » :

« Dieu, Dieu, le pain, le pain ! invoquait encore maman, poussée dans le train, au milieu du chaos le plus total, par les gendarmes et les jeunes aux croix fléchées. »

Mais Edith Bruck sait aussi que c’est par miracle qu’elle a survécu, et elle se souvient de quelques moments de presque bonheur. Comme de ce soldat nazi qui lui jette sa gamelle à laver, mais qui a charitablement laissé, au fond, de la confiture. Ou cet autre qui vient de la gifler et contre lequel sa sœur Judit se jette à coups de poing, et le soldat mis à terre se relève et alors que Judit dit déjà le Chema Israël que tout croyant juif récite à l’heure de la mort, il s’écrie, et c’est là le plus stupéfiant témoignage :

« Si une nullité merdeuse, une Juive immonde a le courage de porter la main sur un Allemand, si elle le fait, elle mérite de survivre, Dieu vous maudisse ! »

À la question qu’on lui posait sur la haine qu’elle pouvait ressentir à l’encontre de ses tortionnaires, Edith Bruck répond : « Pitié oui, envers n’importe qui, haine jamais ». Celle qui a tant souffert et a partagé avec Primo Levi l’horrible stupéfaction de voir croître le négationnisme et l’antisémitisme quelques années après leur retour des camps, et s’amplifier aujourd’hui parmi nous, Européens, ce que la journaliste Tonia Mastrobuoni qualifie de « nuvola nera sull’Europa / nuée noire sur l’Europe » (La Repubblica, 24.01.2021), clôt son récit par une « Lettre à Dieu » :

« Tout se répète. Toi aussi, Tu es l’Unique Infinie Répétition…Oh Toi, Grand Silence… si j’ai survécu, ça doit avoir un sens, non ? Je Te prie, pour la première fois je Te demande quelque chose : la mémoire, qui est mon pain quotidien, pour moi, infidèle fidèle, ne me laisse pas dans le noir, j’ai encore à éclairer quelques jeunes consciences… »

Et comme d’autres survivantes des camps, Edith Bruck, qui est longtemps restée muette dans sa sidération après une telle épreuve, a consacré sa vie à dire l’indicible, raconter Auschwitz, et Dachau, et Bergen-Belsen, tous ces lieux de sa déportation, avec la peur au ventre que l’histoire se répète un jour, à la faveur de l’oubli. Sa lettre se termine par cette action de grâce :

« C’est pour ça que je suis saine et sauve, orpheline, libre et c’est ce dont je Te remercie, dans la Bible Hashem, dans la prière Adonaï, et dans la vie de tous les jours Dieu ».