Après le sensible et beau texte autobiographique de Printemps amers en 2021, Françoise Grard revient avec Et le jour sera pour moi comme la nuit. Dans la même veine que le précédent, ce récit sur soi nous dévoile la personnalité d’une écrivaine qui va se révéler après la découverte d’une défaillance oculaire qu’elle subira sans discontinuer depuis son plus jeune âge : l’incapacité d’un de ses yeux à distinguer clairement les choses et les gens, comme « dans un brouillard originel, […] un monde incertain et fumeux fait de pastels mêlés et d’ombres mouvantes, […] une trouble opalescence ».

Un diagnostic tardif et définitif de la maladie de la romancière trouvera son origine dans une toxoplasmose contractée par la maman et fatale au bébé : une cataracte congénitale a obstrué complètement l’œil droit, n’épargnant guère l’œil gauche non plus. L’entourage familial ne s’en est aperçu que dans ces moments où la petite Françoise – « je devais avoir à l’époque quatre ou cinq ans » – regardait la télévision collée à l’écran et se couvrait de bleus à force de gestes banals et inexplicablement maladroits de la vie quotidienne. Pire encore, la croissance aidant, l’œil défaillant a fait loucher la gamine provoquant les remarques cruelles de petites camarades d’école se moquant de son strabisme « aussi défigurant que les cicatrices d’une gueule cassée ».

Fut-ce un déclic ? Très intelligemment, l’enfant grandissant jouera très vite sur le registre de l’originalité et de l’audace, devenant « la plus insoumise des écolières, pratiquant l’insolence et la transgression pour amuser la galerie, me faire aimer d’elle, et surtout estimer. […] Car l’enfance, à l’instar du monde animal, s’incline devant la force et admire la puissance. La compassion lui est étrangère. » Le monde éducatif ne fut guère plus indulgent à l’époque : « Il faudra trouver un métier manuel pour cette pauvre petite fille… » Quelle pire façon de lui signifier son infériorité et, sous-entendue, sa médiocrité ? Les meilleurs élèves étaient conduits alors vers les professions prétendument nobles, celles « des cols blancs qui formaient l’élite ». Même à l’âge adulte, Françoise, lauréate de l’agrégation, s’entendra encore dire qu’avec son handicap, « vous ne pouvez enseigner avec une vue si basse » !

Le désespoir, Dieu merci, n’est pas dans les gènes de la toute jeune enfant. Très vite, la petite écolière sera des meilleurs, écartant cette « catégorisation » artificielle des adultes, se réfugiant dans le rêve et l’imaginaire, contrepoint ou contrecoup de la matérialiste et humiliante autorité des aînés, se ménageant à tout prix un espace de liberté propre à faire oublier et, pourquoi pas ?, à surmonter définitivement une infirmité prétendument rédhibitoire.

Quel meilleur terrain d’application et d’expression de ses ambitions et rêves que la lecture et l’écriture ? Françoise en maîtrisera et explorera vite les possibilités et les finesses, écrivant un journal intime, « maillage du vide », « kleenex de l’âme » et « besoin organique comme l’éternuement », fuyant ainsi, par les actes et par les mots, la voie qu’on lui traçait, « combat que je menais pour ne pas me laisser enfermer dans la condition de handicapée que je jugeais mortifère et dégradante ».

De l’épreuve du handicap naîtra, plus fort que jamais, une aspiration à la liberté nourrie de cet élan à sortir de sa condition d’infériorité physique. « Grandir était la seule solution et ne pas s’attarder dans l’enfance, un impératif. » Par le seul pouvoir de sa volonté, la petite Françoise allait gagner une autonomie dont elle seule voulait être la source et la ressource :

« me déplacer en tenant les murs, reconnaître les gens à leur voix, palper les objets pour les identifier […] En fait j’avais découvert mes forces propres. »

Le handicap va se faire alors révélateur et instrument d’un caractère et d’une volonté sans failles, cherchant la voie de sortie d’une enfance misérablement accrochée à la pitié parentale « et ses tendresses régressives ». La traversée de l’adolescence où les jeunes filles n’ont plus d’yeux que pour la beauté physique de leurs congénères masculins, Françoise la parcourra à l’écart, sans les obsessions sentimentales de ses camarades, au péril pour elle d’espoirs amoureux à jamais enfouis et de rêves de maternité pour toujours enfuis. Rien de tout cela n’arrivera, Dieu merci, et Françoise connaîtra par trois fois le bonheur infini de mettre au monde et prendre dans ses bras ce petit être aux traits chiffonnés par les efforts de la naissance, si semblable aux autres dans cette salle des nouveau-nés, qu’elle reconnaîtra, écho de son amour, « dans une résonance silencieuse », et qu’elle couchera, éblouie, dans sa « chambre d’enfant, […], oasis où j’ai repris souffle et joie. »

Cinquante-cinq ans plus tard, par un de ces matins calmes « où l’air est doux comme un regret d’été », Françoise, apaisée par une vie peu à peu adaptée aux contraintes physiques, va vers son lycée. « Comme un coup de poing venu de l’intérieur, un choc me fait vaciller. » Un mal aveuglant la frappe à nouveau, sans avertissement. Et elle voit alors le monde coupé en deux, comme dans une photo déchirée, avec un arrière-plan bien net mais un premier plan où « je ne devine [dans le miroir] que les contours de ma silhouette, [où] je distingue les ombres mais mon visage n’est plus qu’une tache rosâtre. »

Ce qu’elle a « redouté toute sa vie », cette peur primitive et « archaïque » du noir absolu la fracasse, qui la contraindrait à accepter à nouveau et définitivement la dépendance, cette « vie en minuscule », à ne plus voir « le visage de ceux qu’on aime », à les ressentir, uniquement, à n’écouter à présent que les voix, « partition de l’âme », celle de son mari bien sûr – « toi, qui n’as jamais lâché ma main ». Alors l’époux se met à lui lire, à sa demande, la lecture des romans de sa jeunesse, belle machine à remonter le temps et lanterne magique à faire revivre les images de l’enfance. Dorénavant, « il me faudra le truchement des autres qui traduiront pour moi le monde en mots ». Et rêver, seulement rêver, ce qu’elle a vécu avec « mes enfants, mes amours, mon métier ».

L’opération en urgence lui fera retrouver une partie de la vision – « Je ne suis plus aveugle, je suis malvoyante ». Comme Jorge-Luis Borges auquel Françoise Grard a dû penser inévitablement quand le grand auteur américain, au bord de la cécité, écrivait dans son Éloge de l’ombre :

« Je vis parmi des formes lumineuses et vagues qui ne sont pas encore la ténèbre ».

Arborant alors ces verres teintés qui cachent son « regard errant », Françoise percevra à nouveau ciel et mer « dans un frisson d’infini » après qu’elle a proposé, bien hardiment, à son mari de découvrir l’horizon au sommet des 350 marches du phare de Gatteville en Cotentin ! De quoi éloigner « l’humiliation de la dépendance » et ne plus jamais emmêler « assistance et condescendance ». Comme elle décidera un peu plus tard, « imprudence si puissante qu’elle l’a emporté sur le bon sens », d’une balade solitaire dans le bois qui jouxte sa maison, seulement dirigée par les sensations d’ombre et de lumière, les odeurs végétales et les bruits de ses pas sur le sol d’herbe souple et de branches séchées. Petit arpent de forêt lui rappelant le parc de son lycée et sa « glycine monumentale qui déversait des branches tortueuses par-dessus la terrasse en ménageant plus bas une grotte de feuillages odorants ».

Tout ce qui ressemblera à un refuge, un lieu secret, « des cachettes où me tapir et me réparer », aura plus que jamais les faveurs de Françoise, là où, recluse et à l’abri de regards intrusifs, derrière la vitre brouillée du monde qui l’entoure, elle développera son imaginaire et sa fantaisie par l’écriture et par le verbe, singulière et « ultime retraite dont personne ne peut nous déloger ». Avec la conscience plus aiguë encore de la fragilité de la vie dont ses yeux, si précocement abîmés, si longuement réparés, lui font mesurer tout le prix.

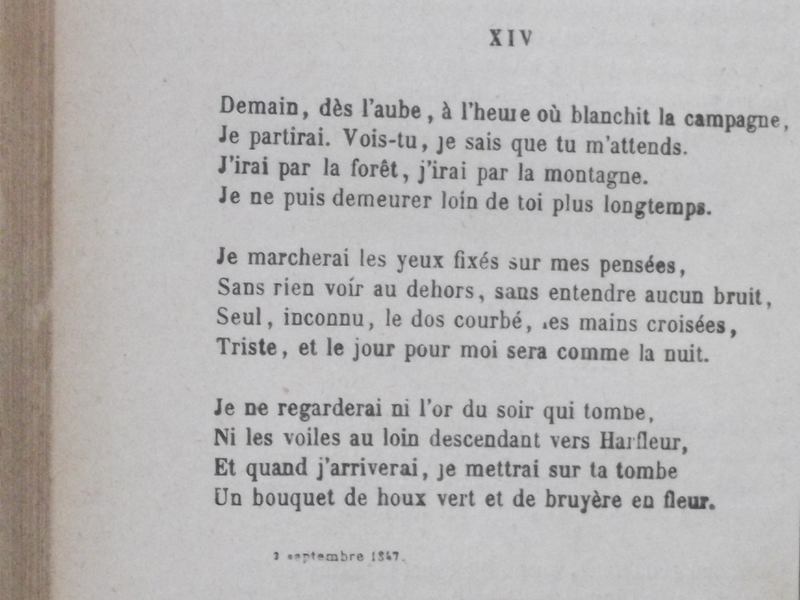

Et le jour sera pour moi comme la nuit, vers emprunté à Hugo, inconsolable à jamais de la perte de sa fille, est un récit magnifique tissé de hardiesse, de finesse et de tendresse, dans lequel Françoise retrace un parcours de vie rattaché indéfectiblement au monde, visible, de celles et ceux qui lui sont chers, donnant ainsi une grande et belle leçon de courage, de volonté et d’amour. « Je ne permis pas à la cécité de m’abattre » disait Borges. Le Maître argentin affichait une détermination que la vie et les mots de Françoise Grard illustrent à merveille.

Et le jour sera pour moi comme la nuit, de Françoise Grard, Éditions Maurice Nadeau, 2023, 135 p., prix : 18 euros.

À lire également sur Unidivers.fr :