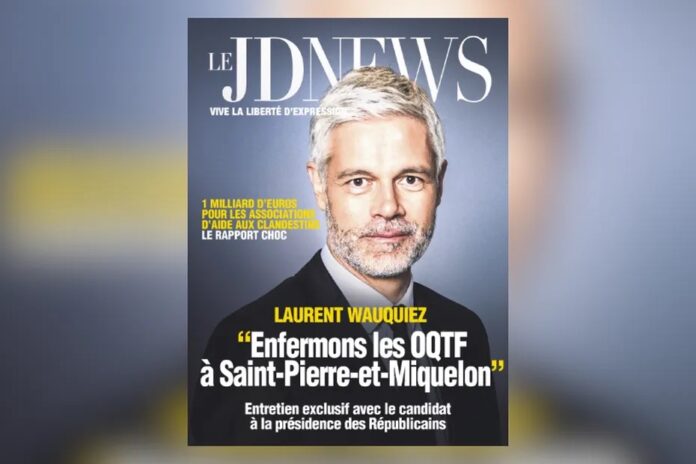

Parmi les propositions choc lancées dans l’arène politique, celle de Laurent Wauquiez de transférer les personnes sous Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) jugées dangereuses vers Saint-Pierre-et-Miquelon n’est pas passée inaperçue. Derrière son caractère provocateur, cette idée soulève des enjeux cruciaux : souveraineté, sécurité, symbolique de l’exil, statut des Outre-mer, et conception même de l’État de droit.

« Soit ils rentrent chez eux, soit ils partent à Saint-Pierre-et-Miquelon. » En formulant ainsi son idée, le président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale a visé à marquer les esprits. Selon Wauquiez, l’archipel français du nord de l’Atlantique, exclu de l’espace Schengen, constituerait un lieu de rétention idéal pour les étrangers sous OQTF, tout particulièrement ceux jugés « dangereux » pour l’ordre public.

Le projet repose sur un triple fondement stratégique : une relégation hors de l’Hexagone, un éloignement physique dissuasif, et l’inscription d’une ligne de fermeté dans le débat sur l’exécution, souvent insuffisante, des OQTF.

Mais la proposition s’est heurtée à un front quasi unanime de critiques, y compris parmi les soutiens traditionnels de Wauquiez.

Une levée de boucliers transpartisane

À droite comme à gauche, de nombreuses voix ont dénoncé une suggestion aussi « méprisante » pour les territoires ultramarins que juridiquement douteuse. Marine Le Pen a jugé cette solution « inacceptable pour les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ne sont pas des citoyens de seconde zone », tandis que la gauche a évoqué un retour aux logiques du bagne, aboli en 1938.

Le député local Stéphane Lenormand a lui aussi exprimé une colère sourde : en plus de rappeler le respect dû aux 6 000 habitants de l’archipel, il a souligné l’impossibilité matérielle de cette proposition. Saint-Pierre-et-Miquelon ne dispose ni des infrastructures d’accueil ni des conditions administratives pour devenir un centre de rétention offshore.

En toile de fond : le soupçon de cynisme électoral, alors que la surenchère sécuritaire devient un levier politique récurrent, surtout à l’approche des échéances européennes.

Symbolique de l’exil et mémoire coloniale

Ce que la controverse met à nu, au-delà du débat migratoire, c’est le retour d’un imaginaire de l’exil punitif. Utiliser un territoire français éloigné pour y envoyer, non pas des condamnés, mais des personnes administrativement expulsables, revient à ressusciter une logique de relégation propre aux bagnes coloniaux – Cayenne en Guyane, l’île du Diable, ou Nouméa en Nouvelle-Calédonie.

La suggestion de Wauquiez interroge donc sur le sens du bannissement dans la République. Peut-on « neutraliser » un individu par le simple fait de son éloignement géographique ? Que dit cette logique d’exception sur notre conception de la citoyenneté, des droits fondamentaux, et de la territorialité française ?

Entre impuissance de l’État et tentation autoritaire

Il faut aussi replacer cette sortie dans un contexte de défiance croissante à l’égard de la capacité de l’État à appliquer ses propres décisions, notamment en matière migratoire. Le faible taux d’exécution des OQTF est une donnée bien connue : environ 10 à 15 % sont réellement mises en œuvre selon les chiffres officiels.

Dans ce vide d’efficacité, certaines propositions radicales prospèrent, au risque d’éroder les fondements de l’État de droit. Enfermer sans procès, sur un territoire ultramarin, des personnes administrativement expulsables, reviendrait à instaurer une justice d’exception, avec un soupçon de déshumanisation.

Une crispation plus large sur l’Outre-mer

Enfin, cette proposition met en lumière une fracture latente entre l’Hexagone et ses territoires éloignés. L’idée de transformer Saint-Pierre-et-Miquelon en zone de relégation ne passe pas, parce qu’elle reconduit un vieux schéma de domination : celui d’un centre qui décide, d’une périphérie qui subit. Elle témoigne aussi du manque criant de considération pour les Outre-mer dans les débats nationaux.

Laurent Wauquiez, en tentant un coup politique, a ravivé une mémoire blessée et une inquiétude contemporaine : celle de voir les territoires ultramarins réduits à de simples instruments de gestion, quand ils sont au contraire des parties intégrantes et égales de la République.

Quand la politique teste les limites du réel

La proposition de Wauquiez ne verra sans doute jamais le jour. Mais elle illustre un moment de bascule : celui où la politique ne se contente plus de débattre de solutions applicables, mais teste les bornes du symbolique, du pensable, voire du moralement admissible.

Entre stratégie de communication et impuissance structurelle de l’État, la gestion de l’immigration semble aujourd’hui osciller entre la tentation de l’exil forcé et la réalité du droit. À travers cette affaire, une question essentielle se pose : jusqu’où la République peut-elle aller pour tenter de paraître forte, sans cesser d’être juste ?