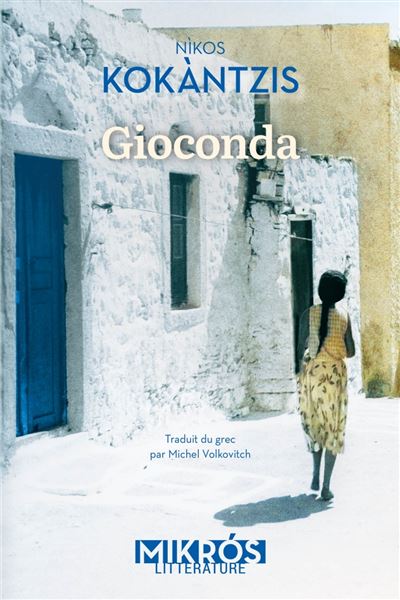

Gioconda de Níkos Kokàntzis, publié de nombreuses fois aux éditions de l’Aube. « Un de ces “petits” livres que l’on n’oublie pas de sitôt », selon Marie-Jo Sotto-Battesti, de la librairie Goulard, à Aix-en-Provence.

Ce petit livre est la pépite de la rentrée. En fait, Gioconda, récit écrit en 1975, a été l’une des découvertes de la valeureuse Marion Hennebert, éditrice des éditions de l’Aube, basées au soleil méditerranéen, qui l’a publié dans la traduction exemplaire de Michel Volkovitch (traducteur de plus de 150 ouvrages venus de Grèce et de Macédoine) d’abord en 1998 et enfin, après pas moins de huit rééditions de ce livre inépuisable, en 2022. Et c’est que ce livre doit rester en mémoire — telle fut la volonté initiale de l’auteur, qui raconta son histoire trente ans après, afin que nul n’en ignore.

C’est le seul roman de Níkos Kokàntzis (décédé en 2009), par ailleurs poète et chantre de Thessalonique. Cette ville grecque inscrite dans l’histoire sous le nom de Salonique, où tant de poilus furent gazés lors de la 1ère Guerre mondiale, et les 80 000 juifs, les deux tiers de cette ville, furent déportés lors de la 2nde ; c’est aussi la ville natale de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la Turquie moderne, et d’Aaron « Beniko » Mallah, le grand-père maternel de Nicolas Sarkozy.

« En la mar hay una torre / Y en la torre hay una ventana / Y en la ventana hay una paloma / Que a los marineros ama » (chanson séfarade)

Une belle histoire d’amour, toute simple, innocente et tragique, inscrite au florilège des amours contrariées : un jeune homme de quinze ans est amoureux d’une jeune fille d’un an de moins, dans cette ville de Thessalonique occupée par les Italiens, relayés par les Allemands. Leur jeunesse et leur beauté les unissent, mais la guerre les sépare : lui est chrétien, elle est juive, et sera donc déportée avec toute sa famille à Auschwitz pour finir dans les cendres :

« Son corps, Seigneur, son Corps, Celui qui me fut donné par Toi et que je tenais vivant et palpitant entre mes mains, qui abritait notre amour, cet amour que Tu nous avais donné, Seigneur, ce corps n’est plus que cendres, il a brûlé dans un four construit pour des hommes par des hommes. »

Mais ce récit est celui de l’innocence et de la découverte de l’amour à l’âge tendre, celui de Paul et Virginie. Mais sans la mièvrerie de Bernardin de Saint-Pierre. Le récit est économe — un style proche de L’Étranger d’Albert Camus — à l’image de la timidité et de la gaucherie de ces adolescents amoureux, qui ne trouvent pas sur leurs lèvres les mots dispendieux pour dire l’immensité de cet amour fou. « Ma belle aux grands yeux gris, aimée de toute la terre, ma belle amoureuse et pure », telle est la seule phrase où le jeune Níkos décrit son amour. Quelle en est la genèse ? Ils sont voisins, un terrain vague séparant leurs deux maisons, et là ils ont joué, tous en bande, dès leur plus tendre enfance, jusqu’à ce coup de foudre qui, à l’adolescence, les foudroie. Et le mémorialiste qui entend recomposer, retrouver son amour, se souvient :

« Elle fut la première femme qui me lança un sourire de façon soudaine, imprévue, un sourire différent…, levant les yeux jusqu’aux miens quelques instants, dans la pénombre d’une soirée de printemps, tandis que nous étions debout, vaguement mal à l’aise, sous l’abricotier de son jardin — un sourire timide, fugitif, qui m’emplit d’un trouble, d’un vertige inconnu. »

Oui, vertige est le mot, la naissance de l’amour s’accompagne d’une perte de sens, d’un envol vers un ailleurs — ici bien nécessaire, quand l’oppression fasciste et nazie accablent la cité entière —, et c’est en bégayant encore, en balbutiant que Níkos retrouve le miel et la brûlure de leur premier baiser :

« Je me souviens encore de ses lèvres contre les miennes, de ce frisson de bonheur. L’amour débordait par mes yeux, mes oreilles, ma bouche… Ma peau était amoureuse, mon cœur, ma gorge, tout mon corps. Et son amour à elle venait vers moi. J’étais traversé par cette vague chaude… Nous ne dîmes pas un mot… Mais ce baiser naïf était plus fort que du vin et nous donnait le vertige. »

Vient alors le rêve d’avenir que font tous les amants, et cette promesse de bonheur, cette évocation d’un futur heureux qui a tant ému l’acteur Hippolyte Girardot qui l’a lue à la radio, sur France-Inter, en déclarant « On aime les voir s’aimer, on est amoureux de leur amour… On s’en souvient toute sa vie » :

« Elle était à moi, j’étais son amant, nous étions mariés, nous n’étions pas mariés, nous avions des enfants, nous n’étions rien que nous deux, les Allemands étaient partis, la guerre était finie, nous étions aux Indes, en Afrique, en Espagne, au Tibet, nous avions une jolie petite maison… nous descendions le Nil blanc parmi les odeurs du soir… »

La critique est pauvre devant de tels mots et l’on se sent démuni face à pareil langage, si éclatant de beauté dans sa retenue, comme craignant de déranger le bel amour qui s’abrite sous les persiennes, qui s’enclot dans une cabane, qui s’épanouit sous les bombes, qui fait refleurir le jardin et renaître le terrain vague « avec ses hautes herbes, ses buissons et l’odeur du thym », et surtout avec « le devoir de survivre à travers un combat qui devait effacer le goût de la défaite ». Mais trois soldats et un officier allemands sont venus, bien poliment, emmener Gioconda et toute sa famille — seul un cousin reviendra de l’enfer —, et dès lors « les grands arbres, les murets, la cabane — qui abritaient cet amour clandestin et fou — tout à disparu sans laisser de traces ».

Et la conclusion du narrateur est aussi la pierre angulaire de ce récit mémorieux et émouvant, qu’on ne peut achever, comme le scribe, sans retenir ses larmes :

« Gioconda n’est plus qu’un rêve. Parfois je me demande si elle a existé, j’interroge mes parents, mes cousins… Quelque part, en Allemagne de l’Est, des parcelles de ce qu’elle fut subsistent peut-être dans l’écorce d’un arbre, dans une motte de terre. Des gens l’ont peut-être sentie dans une fleur, bue dans leur vin. Les vents qui ont soufflé toutes ces années l’ont peut-être ramenée en Grèce et je l’ai respirée, qui sait, sans le savoir, en une dernière union amoureuse. Les grands yeux gris, les lèvres douces, la peau si lisse, la voix rauque… Le rire, le chagrin, l’amour, tout ce qu’Elle était. »

Le livre — le si beau récit — se referme comme sous le vent de l’Histoire qui a tranché ce fil d’amour, et l’on est pétrifié, broyé d’émotion, pris de vertige et l’œil égaré, comme si, au détour de ces pages, l’on avait aimé, nous aussi, Gioconda la Salonicienne, évanouie dans la nuit et le brouillard.