The Doom Generation et Nowhere, deux films phares de Gregg Araki, combinant frontalité et mystère, reviennent en mémoire, avec la sortie du dernier film du cinéaste. Un dytique de l’ennui et de la nuit. Comme la lost highway du film éponyme de David Lynch, les routes qu’empruntent l’adolescent ne mènent nulle part. Si ce n’est à la fin d’un grand Tout.

Le teen movie a toujours su exprimer le désarroi de l’adolescence. Une perdition qui ne se traduit pas seulement par une perte des repères, mais par une incompréhension de soi-même. Breakfast Club, film fédérateur s’il en est, se fondait sur cette simple évidence : chaque adolescent regarde l’autre à travers un stéréotype de cinéma (le rebelle, l’intello, la névrosée) ; objectif par conséquent : déboulonner chaque préjugé, prendre à revers chaque « personnage » pour en dénuder la chair et en dévoiler la vérité humaine. Même constat pour La folle journée de Ferris Bueller où chaque personnage juvénile secondaire (en particulier, l’effacé Cameron) doit se forcer à exister par-delà l’encombrant et fantasmagorique Ferris, improbable teenager. Derrière l’apparence, l’individu et l’affirmation de sa personnalité.

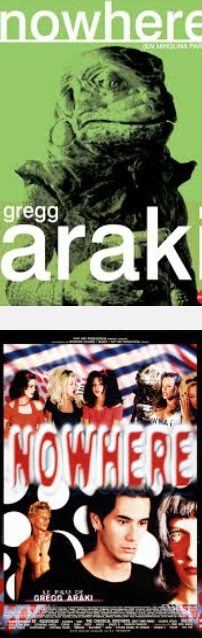

Alors que débarque en salles White Bird, il est bon de rappeler que Gregg Araki a su imposer en plein milieu des années quatre-vingt-dix un modèle de teen movie transgressif, entre humour désarçonnant, voire outrancier, et recherche de vérité générationnelle.

Deux films sont en cela évocateurs : The Doom Generation et Nowhere. Chacun joue de notre perception, de notre besoin d’identification et de notre ressenti émotionnel.

Moins que zéro

A priori, les deux œuvres semblent opposées. Tandis que The Doom Generation (ironiquement sous-titré « an heterosexual movie by Gregg Araki ») débute par le tempo assourdissant d’une rave party, via un flux d’images balancées façon clip et dont le filtrage rougeâtre évoque le « doom » du titre, Nowhere invite le spectateur à se relaxer, par le biais d’une apaisante scène de masturbation filmée comme une cérémonie céleste (musique aérienne, ralentis, décor d’une blancheur absolue).

En cela, les meilleures adaptations cinématographiques des récits de Bret Easton Ellis sont certainement ces deux films de Gregg Araki. Bien qu’Araki soit davantage sensible à l’underground musical et à la contre-culture la plus obscure, la prose de l’auteur d’American Psycho, et, surtout, de Glamorama, semble par l’objectif de sa caméra s’être transfigurée en images. Glamorama, monumentale overdose littéraire épinglant le show-biz américain, nous invitait à suivre un top-model arrogant, cynique et médiocre, une sorte de zombie soumis aux diktats esthétiques d’un macrocosme où n’a d’importance que l’apparence. Name-dropping, digressions incompréhensibles, troubles physiques et mentaux, sensation d’égarement et de perte sinueuse du langage, telles sont les caractéristiques de cette introduction au vide, que l’on retrouve toutes sans exception dans The Doom Generation et Nowhere.

Araki s’attarde d’ailleurs sur les regards des adolescents qu’il filme dans Nowhere, pour mieux y capturer cette sensation désespérante d’oubli de soi. Cette vacuité, elle passe aussi par les détails les plus anodins de mise en scène. Avec The Doom Generation, le réalisateur s’obstine à répéter les mêmes gros plans, inutiles et gratuits, sur une cigarette, tantôt fumée, éteinte ou écrasée.

Aucune logique là dedans, juste l’envie de montrer que rien ne fait plus sens. Quoi de plus normal, alors, que les macchabées défilent (The Doom Generation) et que l’on se gave de bouffe (Nowhere) pour mieux se faire vomir quelques minutes plus tard…

Plus de réel, et plus de croyances, par cette évolution des mœurs : la politique est morte, les églises ont été remplacées par des fast foods et des boutiques de commerce.

Nowhere, No Future

Pour Araki, l’adolescence ne conçoit pas comme objectif approprié la rébellion collective ou la lutte contre un système répressif, mais la destruction, dans ce qu’elle a de plus globale. Intelligemment, le cinéaste témoigne de la génération Fight Club, obsédée par les images envahissantes de MTV, les vidéos régressives et les slogans publicitaires assommants. Une jeunesse désemparée, qui réagit à l’absurdité de la vie par la violence, et ne perçoit en l’existence qu’une succession d’actes extrêmes censés symboliser la pleine conscience de soi. On ne vit pas par l’amour, le désuet peace and love, mais par le coup de poing comme point final. Le langage, généreux en fuck, dick et shit, comme l’action, à la fois hystérique et sanguinolente, répondent à ce besoin de flagellation. Quoi de plus logique, à l’intérieur d’un nouveau monde où Jackass est plus populaire que les flash d’infos ?

Pour réagir à ce chaos, le jeune a besoin d’avoir mal, de mal parler et de mal vivre : c’est là sa nouvelle condition, qui n’a plus rien à voir avec l’utopie des sixties (tuée dans l’œuf par Charles Manson et sa secte) et s’apparenterait davantage à une attente inespérée, celle de l’Apocalypse. Apocalypse qui traverse The Doom Generation, le nombre 666 revenant incessamment tel un running-gag, et aura bel et bien lieu dans Kaboom…Ces divertissements sont tragicomiques : on y rit de la présence diabolique, on y bouge avec dynamisme voire avec frénésie, le sarcasme est palpable et l’humour est volontiers trash, puisqu’outrancier. Pourtant, le parfum du drame persiste, révélant les misères et les travers de ces porte-paroles de la no generation : élément narratif a priori banal, une party finit, contre toute attente, en meurtre…Entre scènes de sexe et homicides, la petite mort n’a pas grande différence avec la Grande Faucheuse.

Demeure cependant l’attrait du rêve, versant apparemment moins déprimant d’une vie filmée sous l’angle de la fantasmagorie. Mais si les personnages de Araki rêvent, le rêve semble de toute part envahir le réel, notion si vague alors. Le personnage féminin de The Doom Generation raconte en substance ce que nous vivrons quelques bobines plus tard (une accumulation de cadavres) quand le protagoniste de Nowhere semble, dès les premières minutes, vivre dans un rêve. La prise de drogues ou l’abus d’alcool, les discussions absurdes et interminables, la prononciation particulière des dialogues, la plupart du temps prononcés le regard dans le vide, chacun de ces éléments conditionne les personnages et fait de leur vie une fiction, un songe permanent.

No Future, clamaient les Sex Pistols…Le cinéaste s’empare de cette revendication punk et l’intègre à un univers pop multicolore (largement influencé par les vidéos musicales, les mosaïques criardes d’Andy Warhol, le cinéma de Tarantino et l’historique des teen movies, sans oublier ce personnage qui s’appelle Elvis) tout en s’en dédouanant : il ne s’agit pas tant d’absence d’avenir que d’absence du présent. Chacun vit dans sa bulle, tue ou meurt, fait l’amour ou angoisse, et c’est un même sentiment d’incongruité qui perdure. Araki fait du non-sens une vérité.

Agir au-delà de la raison, chercher la mort plutôt que la fuir, et admirer l’absurdité de la vie, voici la nouvelle philosophie de cette Amérique white trash. Une génération de l’enfer dont les doutes existentiels sont résumés par une réplique atypique, à la fois culturelle et métaphorique : « Je me sens comme un rat coincé dans le cul de Richard Gere ». (The Doom Generation)

Corps à corps

Malgré ses instants d’apesanteur et la relative insouciance du tout, Nowhere, ironie du sort, finira comme un cauchemar…tandis que The Doom Generation, voyage au bout de la nuit, ne cessera de revendiquer sa dimension de simulacre : puisque l’action est absorbée par un nocturne où l’on se perd, rien ne semble concret. Il n’y a que des ombres, des paroles dans l’obscurité, et des fuites en avant permanentes, vers la lumière du jour. Mais cette lumière, c’est aussi celle de la télévision, éclairant le visage de cette adolescente en larmes, peu avant son suicide. Nowhere, terme définitif, prend tout son sens : rien n’a d’importance, puisque nous ne vivons nulle part.

Ne reste que le flux des représentations : cadrages déformants et caméra tremblotante, montage brouillon, couleurs agressives, tube cathodique, lumières éblouissantes et envahissantes. La forme est maltraitée, tout autant que le corps du jeune.

Comme si l’adolescent nihiliste était soudain en paix avec autrui…et avec soi-même.

« On est encore dans la réalité ? » questionne l’une des jeunes filles de Nowhere. À la fin dudit film, un adolescent se métamorphose devant son compagnon en insecte géant, déchirant dans un flot de sang son corps fragile d’humain en évolution. Le protagoniste, à la fois traumatisé et fasciné suite à cette hallucination cronenbergienne, semble envisager la dérision de la vie, et surtout celle de l’apparence.

Quelques années plus tôt, l’héroïne antipathique au possible de Clueless, sorte de princesse contemporaine conditionnée par l’effet de mode et l’esthétique, choisissait sa tenue vestimentaire du jour par le biais d’un ordinateur, lui renvoyant l’image de son avatar artificiel. Cette séquence faisait écho au postulat d’Une créature de rêve de John Hugues, à savoir l’élaboration numérique de la femme parfaite. Rien ne semble vrai dans le teen movie.

De génération en génération, rien ne change : l’adolescent entretient toujours ce rapport complexe avec sa perception du monde et de soi, répondant à la devise « to be or not to be » par l’inconscience propre à son âge.

Comment s’identifier à des personnages qui semblent ne jamais savoir qui ils sont, ou qui ils sont censés être ? Araki nous renvoie à nos propres incertitudes introspectives, et à notre profond besoin d’exister. Envers et contre tout.

Toute ma vie, je suis parti à la recherche d’une seule personne, qui, dans ce monde lamentable et décadent, me respecte et m’aime à la fois. Et qu’elle m’aime pour ça : ce que je suis…Moi. (Nowhere)