En fait, je n’ai jamais quitté l’Algérie. Seul mon corps a pris la poudre d’escampette ― nous, on disait dans nos rues babillardes « faire scapa » ―, mais Alger est toujours dans mon cœur et l’Algérie dans ma tête. Comment, dès lors, recevoir le dernier livre de Leïla Sebbar, J’aime l’outre-mer publié aux éditions Traverse(s), autrement que comme un relais, un acte d’amour ? Une autre façon d’être là-bas, encore et toujours.

Il convient, tout d’abord, de rappeler la grande œuvre de Leïla Sebbar, On tue les petites filles, où nous voyons qu’avant de se faire connaître par ses récits de filles du Maghreb et de devenir mémorialiste de cet exil de l’Algérie qui fut le sien (et l’on se souviendra de son texte le plus émouvant, Je ne parle pas la langue de mon père. L’arabe comme un chant secret, éditions Bleu autour, 2016, relayé par « Mon exil à perpétuité », Rrose Sélavy, numéro 1, Exil, Nadia Gilard, Paris, Èdition BoD – Books on Demand, avril 2016), Leïla Sebbar s’est faite sociologue. Anticipant les nombreux ouvrages actuels dénonçant le viol et l’inceste qui accompagnent le mouvement #MeToo, elle a entrepris, avec une rare vigueur et une parfaite maîtrise scientifique, « une enquête sur les mauvais traitements, sévices, meurtres, incestes, viols contre les filles mineures de moins de 15 ans, de 1967 à 1977 en France ». Paru initialement en 1978 chez Stock où paraissait, deux ans après, Le Pédophile et la Maman, cet essai est republié aujourd’hui avec une meilleure visibilité qu’en ces temps où la permissivité post soixante-huitarde excusait ou minimisait des forfaits et des crimes qui, à la lecture de cette enquête — « un brûlot », souligne sa préfacière Anne Schneider qui y voit une « pièce historique à l’avancée des études scientifiques sur les violences faites aux femmes » —, provoque chez tout lecteur doté du moindre sens moral, indignation et dégoût, révolte et douleur. Leïla Sebbar a toujours accordé une importance primordiale à l’enfance comme en témoignent ses romans (Fatima, Shérazade, La Jeune Fille au balcon…) et les ouvrages qu’elle a coordonnés (Une enfance algérienne, Une enfance outremer, Une enfance d’ailleurs, Une enfance juive en Méditerranée musulmane…) ; la bonté qu’on y trouve et l’acuité de son regard doivent assurément à cette enquête première qui, dix-huit mois durant, l’a conduite à entendre les cris de cette enfance piétinée et assassinée. Une phrase authentifie sa démarche et garantit son objectivité : « J’exhibe du document, de la parole, du récit ». La littérature « féminine » qui va suivre, de Christine Angot à Vanessa Springora et Neige Sinno, peut assurément trouver sa source dans cette immense, intense et poignante dénonciation initiale.

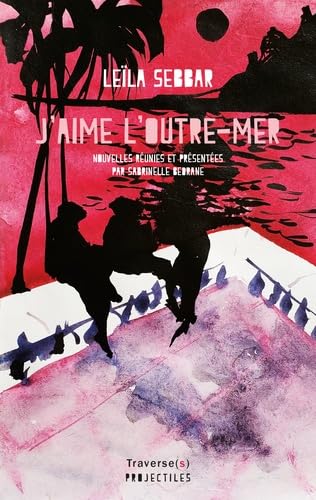

Une dénonciation qui n’a de cesse et c’est bien ce que sous-tendent les nouvelles réunies dans J’aime l’outre-mer, son dernier ouvrage de fiction où celle qui, pour rejoindre la « Métropole » et poursuivre ses brillantes études de Lettres, a quitté Alger à l’âge de 19 ans – après cette année d’hypokhâgne au lycée Bugeaud où j’eus l’honneur de l’introduire aux études hispaniques –, ne cesse de clamer ce cri d’amour que cet autre exilé des terres algériennes qu’est le soussigné ne peut que partager, front penché sur l’asphalte de l’exil et l’œil tourné vers l’immensité bleue de la Méditerranée où s’abîme le soleil.

Lorsqu’on jette un regard sur l’œuvre prolixe et attachante de Leïla Sebbar, on trouve une vigie, une sentinelle, un œil en faction qui ne contemple et ne reflète, de préférence, que la femme. La femme maghrébine, arabe, kabyle, algérienne. Avec des rapports d’enquête aux titres éloquents : Les femmes au bain, Une femme à sa fenêtre, Les Algériennes au square, Sur la colline, Sous le viaduc… Toute la condition de la femme en terre d’Islam ou en patrie d’exil est passée au crible, sur fond de violence que retrace aussi L’Orient est rouge (Elyzad, 2017), ensemble de récits des années de sang et de terreur islamiste. Et voilà qu’aujourd’hui ce regard s’aiguise à nouveau depuis les rivages d’outre-mer, « de la Caraïbe à la mer Noire, de la mer Morte à la Méditerranée africaine ».

Nous sommes toujours sur le rivage d’en face. Un vieil homme – un « chibani », écrit l’autrice pour qui ce mot arabe est plein de tendresse – est assis sous un olivier, dans cette petite ville française où l’a conduit l’exil, « pour gagner son pain ». Et le voilà maintenant vieux et démuni, abandonné au soleil et l’esprit chaviré. Mais si le corps est ici, son cœur est resté là-bas, et sous son œil clos défile une tout autre image :

« Des oliviers sur la colline là-bas, chez nous, avec un roseau on battait les branches, un vieux drap dessous pour les olives, on criait, on riait, les olives tombaient… »

Mais ce vieil homme va mourir, et la crainte l’a toujours habité d’être enseveli « ailleurs » dans quelque « carré musulman ». Eh quoi ! même la mort serait d’exil ? Sauf qu’il y a cette femme, la fille du café, si belle et qu’il suivait des yeux depuis le promontoire de son olivier. Elle sait tout de lui, et, bonne fée, elle saura accomplir son destin – ou plutôt le remettre dans le droit fil : « Son pays est beau… Il le reverra dans un cercueil », se promettait-il. En fait, c’est celle qu’il appelle « sa Princesse », cette Rosa providentielle, qui le reconduira là-bas, chez lui : « Le vieil homme sera dans son village, sous un olivier ». Et la nouvelle, en parfaite circularité, se referme comme elle avait commencé.

Et d’autres récits suivront et diront tous l’exil, méditerranéen ou atlantique, des brunes, des noires, des métisses, toutes ces filles qui, dans la rue, à la laverie, au café, au bain, partout où les langues se délient et se brassent, resteront gravées sur la rétine de l’autrice. Ici, « l’esclave blanche de Nantes », « une histoire de fantasmes pervers éprouvés par un homme ambigu », note pertinemment Sabrinelle Bedrane, la préfacière de ce livre, qui fait le lien avec la longue cohorte des « violences faites aux femmes » ; une nouvelle qui s’appuie sur un des chefs d’œuvre de l’orientalisme pictural, L’Esclave blanche, de Lecomte du Nouÿ, représentant une femme nue dans un harem ou un hammam. On connaît le goût de Leïla Sebbar pour les tableaux et les chromos orientalistes, dont elle collectionne les images, d’Ingres à Delacroix pour ne citer que les plus célèbres, et, bien sûr, le plus authentique des peintres orientalistes de la fin du XIXe siècle, Gustave Guillaumet. Leïla Sebbar a abordé sa contribution dans L’orientalisme et les silences de la langue de mon père, l’arabe, au regard de l’exposition L’Algérie de Gustave Guillaumet (1840-1887), Marie Gautheron, commissaire scientifique (éd. Gourcuff Gradenigo, 2018, Montreuil). Ce qui nous vaut, ici, dans cette nouvelle nantaise, une magnifique paraphrase sous son œil aigu, donnant à voir :

« les motifs rouge et or des coussins sur lesquels la femme nue est assise… les fleurs, peut-être des œillets du poète brodés au coin du voile damassé qui enveloppe ses cuisses… le torse est nu jusqu’à la naissance des fesses blanches et grasses… la main dodue posée contre la cuisse, l’autre main, la gauche, qui tient la cigarette allumée ; on voit le bout incandescent et une petite fumée courte qui coupe l’annulaire. Le pied nu, la plante lisse et ronde ; l’un des orteils, le second, avance, plus long que les autres… le bras droit cache à demi le sein doré. »

Mais dans ce musée de Nantes, s’active au pied du tableau une tout autre esclave, une noire qui, accroupie, cire le parquet. Et c’est tout l’art de l’autrice que de jouer de ce contraste, du parallèle dénonciateur de colonialisme que signifiait assurément le peintre français dans son tableau (c’est la thèse de Leïla Sebbar, critique d’art), et c’est donc bien d’une paraphrase qu’il s’agit, renvoyant systématiquement à une réalité dérangeante : « La fille tient le linge odorant dans la main droite. Elle dit : « Moi, ici, je travaille comme une négresse ; elle rit ; Je suis une négresse… C’est pour ça ».

Nous retrouvons ailleurs la paraphrase d’un autre tableau, et c’est le récit de « la jeune fille au turban » qui met en parallèle, en savant dédoublement, la belle Hollandaise du tableau de Vermeer et cette Maghrébine pareillement enturbannée, une gardienne du musée au châle bleu et qui, elle, est la « jeune fille au turbin » – note astucieusement la préfacière du recueil –, cette fille, une métisse, dont l’on nous dit d’emblée : « Elle, personne ne la regarde ». Et c’est, à nouveau, la dénonciation de cette invisibilité des femmes de charge, des filles de salle, de toutes ces esclaves du nouvel ordre économique et de la lutte des classes inscrite dans la modernité.

La nouvelle « La cousine » retrace l’itinéraire chaotique de l’exil, des personnes déplacées, des rancœurs, des jalousies et des tristesses : ici l’enfant sans père est élevé par une grand-mère d’adoption, une Bretonne qui lui chante à l’heure du sommeil des berceuses de son pays, et lui sert son chocolat dans un bol ouvragé où le petit regarde « les enfants bretons en costume dessinés sur son bol. Sa grand-mère le lui a rapporté de Bretagne. Elle a dit qu’elle l’emmènerait, c’est promis », et voilà comment la faïencerie quimpéroise devient une image du paradis.

Et l’on songe, au fil de ces 8 récits où tant d’exclus se perdent dans leurs rêves – des « Femmes derrière des poubelles » à « La fille au juke-box », du « Sofa en pierre » à « J’aime l’outre-mer », qui donne son titre au recueil –, au roman de Mario Vargas Llosa, Le Paradis — un peu plus loin, qui unit la peinture de Gauguin et le combat social de sa grand-mère Flora Tristan, établissant un astucieux parallèle entre peinture et société à partir de ces « Sauvages » de Pont-Aven, de Tahiti et des Marquises. Eh oui ! là comme ici, le paradis est toujours de l’autre côté, sur l’autre rive, précisément cet « outre-mer » dont Leïla Sebbar, avec tant de talent – tout de retenue, comme à demi-mots qui, pour cela même, pèsent d’un plus grand prix –, nous donne à voir les naufragé(e)s, avec une intense attention, une fervente tendresse.

Leïla Sebbar, On tue les petites filles, Préface d’Anne Schneider. Le Manuscrit, 2024, 348 p., 19,90 €

Leïla Sebbar, J’aime l’outre-mer, préface de Sabrinelle Bedrane, éditions Traverse(s) « Projectiles », 2023, 144 p., 14 €

Ces femmes qu’on cache derrière des voiles… Pour qu’on ne les voie pas? Pour qu’elles ne voient pas?