Voilà Verdure, le trente-troisième livre de Jean-Loup Trassard. Ni récit ni roman, très exactement un recueil d’articles et de préfaces publiés ici et là, au fil des années, depuis la plus modeste feuille locale — L’Hirondelle, bulletin municipal de Saint-Hilaire-du-Maine — jusqu’à Le Figaro littéraire. Le thème récurrent, obsessionnel et combatif qui parcourt ces textes : la défense et l’illustration de la campagne et du bocage, mis à mal par les politiques publiques de la seconde moitié du XXe siècle.

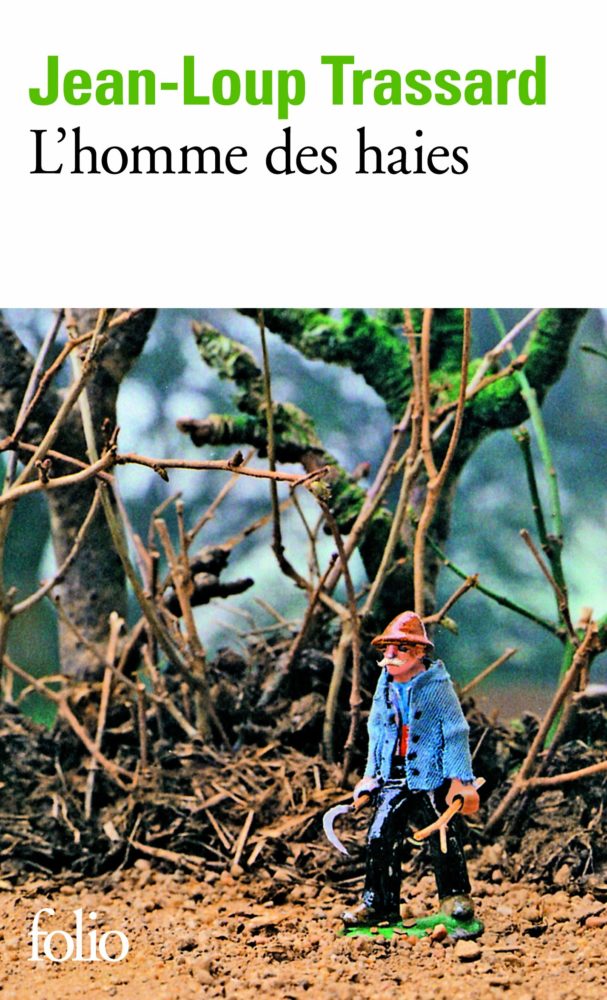

L’homme des haies, le veilleur du bocage

Trassard est L’homme des haies, pour reprendre l’un de ses titres. Et les dix-sept textes de Verdure sont portés par un même élan : pugnace et poétique, vif et mélancolique, doux et militant. Comme une recherche du temps perdu — celui de la prime jeunesse —, il confie : « Je suis revenu à la maison d’enfance qui fut toujours ma racine la plus tendre », écrit-il dans L’Amitié des abeilles, son tout premier livre publié en 1961, alors qu’il n’a pas encore trente ans. Il ne s’est jamais vraiment éloigné de son havre mayennais, planté au milieu du bocage.

Dans Verdure, il remonte au moment où tout bascule : la fin d’un monde agricole « à taille humaine », et l’entrée dans une modernisation brutale. « Dans les années 50, nous dit Jean-Loup Trassard, les fermes d’ici tenaient plus ou moins vingt hectares qu’on labourait, hersait et ensemençait avec les chevaux. Maintenant, puisque vingt hectares ne permettent plus de vivre et de travailler comme ils l’entendent, les cultivateurs cherchent avant tout à acquérir de la surface parce qu’elle leur donne le droit à des aides administratives, à produire plus de lait et à répandre sur le sol le lisier qui s’entasse auprès de la stabul’, le cher vieux mot étable n’ayant plus lieu d’être employé. »

Remembrement : la « nouvelle géographie rurale » à coups de bulldozers

Et ce fut alors, dans les années 60, la course aux hectares : l’agrandissement des champs et des parcelles nommé remembrement, encouragé en hauts lieux ministériels et préfectoraux. Avec son corollaire — l’hécatombe — d’un paysage bocager façonné depuis des siècles : l’abattage systématique des haies, l’arrachage des arbres (chênes, châtaigniers, merisiers plus que centenaires) à coups de bulldozers, l’anéantissement progressif des chemins creux — « lignes de force des territoires agraires, passage des générations occupées au travail de la terre, dont la présence hante toujours ces couloirs moussus » —, la suppression des ruisseaux, ces « cours d’eaux peu considérables », pour reprendre le beau titre d’un ouvrage antérieur, qui « avaient plus de chances d’apporter leur fraîcheur aux pâturages ».

La prose de Trassard est ici une archive en colère : « Arbres sciés, talus écrasés, chemins bouchés, ruisseaux canalisés, un processus d’anéantissement ronge peu à peu le bocage et bientôt il sera trop tard. […] L’État détruit le mode de vie de la France rurale comme l’Occident a détruit les civilisations africaines au nom du progrès. Modernisation est un terme employé par toutes les administrations pour nous faire avaler n’importe quoi ! »

« Qu’est-ce qu’on en a à faire ? » : l’inventaire du vivant qui disparaît

Les ruisseaux abritaient une faune de vairons, d’écrevisses et de tritons qui avait enchanté l’enfance de l’écrivain-paysan. « Mais qu’est-ce qu’on en a à faire ? » Les hirondelles, privées d’insectes — moustiques et autres — achevés par les pesticides, ont fui la campagne. « Mais qu’est-ce qu’on en a à faire des oiseaux ? » Les talus, terreau de plantes dont on ne connaît même plus les noms, sont peu à peu arasés. « Qu’est-ce qu’on en a à faire ? »

Près de disparaître, le merisier qui parsemait les champs de ses taches blanches au printemps ; près d’être oublié, le pommier dont on ne ramasse plus les fruits pour les presser et en tirer le cidre ; près de n’être plus qu’un souvenir, les arbustes des haies : noisetiers, frênes, sureaux, houx, néfliers, aubépine, prunelliers, genêts, ajoncs, églantiers, chèvrefeuille, bourdaine, serpolet, thym sauvage — et tant de plantes aux vertus médicinales et aux sonorités poétiques : bryonne, achillée, euphorbe, mercuriale, capselle, reine des prés (ou spirée ulmaire) qui a donné naissance à l’aspirine.

Et que dire de ces buttes de terre, les bourriers du pays mayennais, où se cachaient lièvres et renards, où vivaient bourdons et abeilles qui colportaient les pollens et portaient la vie des fleurs et des fruits ? Trassard écrit sur ces plantes, apparemment indifférentes à notre attachement, mais est-ce si sûr ? « Le fait qu’elles se laissent découvrir et nommer, que souvent elles renaissent à l’endroit où nous les avons rencontrées, ne serait-ce point, de leur part, une façon d’entamer la relation ? »

Une écologie avant l’heure : la colère ancienne d’un écrivain-paysan

Trassard ne s’en tient pas à la nostalgie : il cherche le nœud culturel. « La civilisation rurale s’est laissé mourir parce qu’elle ne s’aimait pas. Elle avait adopté le point de vue des villes qui toujours se moquent des campagnes. Elle n’a pas défendu ses valeurs. Nous n’en sauverons que des souvenirs, encore faut-il se dépêcher ! » Du haut de leurs tracteurs surpuissants, les agriculteurs ont oublié ce qu’était le travail délicat de la jument percheronne qui labourait et ménageait la terre d’un pas et d’un sabot précis, guidé par le paysan.

Jean-Loup Trassard, homme de terroir, n’a pas attendu la vague écologiste des années 2000 : ce recueil porte témoignage d’une colère et d’une amertume nées il y a cinquante ans et plus, quand le Mayennais a commencé à constater la dérive d’une paysannerie davantage contrainte par l’endettement bancaire et l’asservissement aux groupes agroalimentaires que soucieuse de prendre soin des sols. Au plan moral, c’est un réquisitoire ; au plan littéraire, une manière de sauver par la phrase ce qui s’efface sous la roue.

Voilà bien le procès qui devrait être fait à ces acteurs du drame de la terre nourricière et bocagère, pour qu’agriculture et nature sauvage se retrouvent enfin, alors qu’« elles se sont assez bien supportées durant trois mille ans ou plus », conclut Trassard, amer à l’automne de sa vie, à la veille peut-être de voir disparaître à tout jamais « la campagne française, grâce heureuse d’une incessante alternance entre l’étendue ensoleillée, où chante l’allégresse de l’alouette, et le bois d’ombrage où frissonne le mystère des choses ».

Ces derniers mots sont de Gaston Roupnel, figure que Trassard aime à rappeler dans Verdure, un « historien et poète, historien parce que poète ! », disait Pierre Chaunu. Tout est là : une écriture qui observe, une langue qui protège, un lyrisme tenu à la bride par l’exactitude.

Références

► Verdure de Jean-Loup Trassard, Éditions Le Temps qu’il fait, 2019, 164 p., ISBN 978-2-86853-659-4, prix : 19 euros.

Extrait

Pour que l’eau ruiselle

Mes instituteurs ont une maison à la sortie de leur village, derrière l’église, et la forêt comme horizon. Le maître d’école n’élève plus que des bœufs, mais avec le même soin. Il me fait visiter ses herbages attenants au jardin, approcher les quatre bœufs à l’engraissage, tourner autour des pommiers qui s’annoncent chargés. Nous parlons de la destruction des chardons, de la conservation des châtaignes, de la chèvre qu’il a fallu vendre parce que trop fatigante.

Je pousse une barrière allégée par un contrepoids… une entaille, la laideur administrative, coupe à travers les herbes ! Depuis la petite route jusqu’au bas des prairies où sont les plantations de peupliers descend droit, à perte de vue, une rigole profonde d’un bon mètre à quoi son profil en V donne deux mètres de largeur. Sur chaque côté, des barbelés en interdisent l’accès. Je sais qu’une opération de remembrement afflige cette commune.

On abat les arbres et les haies, on entoure les exploitations de ronces artificielles placées à 50 cm du fonds voisin (ainsi entre les fermes un fossé inutilisable d’un mètre de large, couloir de surveillance entre les barbelés d’un camp). J’apprends que le remembrement prétend gouverner aussi les ruisseaux ! Que dans une commune remembrée il n’y a plus un seul ruisseau originel ! Au lieu choisi par l’administration est creusé le plus droit possible, d’un diamètre égal du début à la fin, un caniveau qui est censé conduire les sources, pluies et petits cours d’eau le plus vite possible jusqu’à la rivière.

Cet ouvrage, chacun doit l’entretenir, bien que les ronces artificielles empêchent le bétail de boire et qu’il soit interdit d’y ménager un abreuvoir. L’accélération, non seulement élimine tournants et cavités, écrevisses et vairons, mais fait que l’eau n’a plus le temps de pénétrer dans le sol ; les puits en sont moins riches et les communes remembrées prioritaires pour les subventions nécessaires à l’extension de leur service des eaux !

Dans le caniveau que je découvre, ouvert à grands frais, occupant d’un barbelé à l’autre et sur toute sa longueur une surface considérable, il n’y a pas une goutte d’eau ! Cette absence qui crie à l’absurdité me réjouit : sur les plans on a dit que l’eau coulerait à cet endroit et l’eau ne veut pas, elle essaiera de frayer son chemin ailleurs. Mais ce n’est qu’une maigre consolation.

Et que l’on ne vienne pas nous parler de passéisme ou de paysans braquant un fusil de chasse à la limite de leur champ pour empêcher le progrès d’entrer ! Les passéistes, qui s’ignorent mais font de grands dégâts, ce sont ceux qui continuent à croire que l’homme est là pour asservir la nature, qui assurent que c’est pour un mieux-être de tous alors que c’est pour le profit de quelques-uns, qui possèdent une notion partielle et partiale du rendement financier admis pour but unique et qui, avec un entrain communicatif (changez donc aussi votre voiture, votre machine à laver, votre tracteur), peuvent déclarer, comme le chef du bureau d’études de remembrement et de voirie au ministère de l’Agriculture et du développement rural (interview publiée dans la presse le 29 août 1973) : « On crée une nouvelle géographie rurale. Œuvre passionnante car on remodèle la campagne pour plusieurs siècles. »

Si nous nous contentons d’envoyer une giclée d’encre à la face d’une telle imbécillité, croyez-vous que les ruisseaux et nous-mêmes pourrons continuer longtemps à suivre les méandres qui nous plaisent ?

(Publié dans Le Figaro littéraire du 24 mars 1975)

L’auteur Jean-Loup Trassard est né à la campagne, l’été 1933. Il publie pour la première fois dans la N.R.F. en 1960 puis, à partir de l’année suivante, plusieurs récits chez Gallimard. Il a fidèlement donné à la série « Textes & Photographies » du Temps qu’il fait pas moins de quatorze titres : Territoire (1989), Images de la terre russe (1990), Ouailles (1991), Archéologie des feux (1993), Inventaire des outils à main dans une ferme (1981 & 1995), Objets de grande utilité (1995), Les derniers paysans (2000), La Composition du jardin (2003), Nuisibles (2005), Le Voyageur à l’échelle (2006), Sanzaki (2008), Eschyle en Mayenne (2010), Causement (2012) et Trouvailles (2014). L’éditeur a également publié plusieurs livres en prose : L’Amitié des abeilles (1985, 2007), Caloge (1991), Traquet motteux (1994, 2010), Conversation avec le taupier (2007), Exodiaire (2015), ainsi qu’un Cahier Jean-Loup Trassard, volume d’études et d’inédits montrant l’étendue de son œuvre d’écrivain et de photographe (dir. Dominique Vaugeois, 2014).