Les livres successifs d’Éric Vuillard se font écho et bâtissent une œuvre d’un genre hybride. Sont-ils romans, récits, essais historiques ? Ou tout cela à la fois ? « C’est peut-être la singularité de mes livres, ils méconnaissent la division des pouvoirs entre la littérature et d’autres disciplines » dit Éric Vuillard. C’est ce que fait notre auteur dans son dernier livre paru, L’ordre du jour, prix Goncourt 2017.

Avant L’ordre du jour, Vuillard a exploré à sa façon, dans La Bataille d’Occident, les racines et les développements de la Grande Guerre, une guerre « à la fois obscure dans ses causes, brutale dans son déclenchement et terrible dans ses effets » nous dit-il. Les victimes en sont toujours les gens du peuple, ces « vies infimes devenues cendre » comme l’écrivait Michel Foucault. Avec ce court récit, Vuillard nous présente un effroyable et inoubliable tableau de la folie guerrière qui a ouvert le XXe siècle.

À la veille du conflit, au printemps 1914, l’Europe dirigeante apparaît comme une vaste famille où chaque tête couronnée est cousine d’un voisin régnant. « Toutes les couronnes d’Europe possédaient des ancêtres qui avaient dormi dans les mêmes draps […]. Le Kaiser était colonel des dragons de l’armée britannique et son cousin George V l’était dans la garde prussienne. L’autorité avait à peu près partout la même allure barbue, les hommes portant tous au menton une jolie fraise de dindon. Un tourisme chic réunissait chaque été tout le monde sur la côte française, on jouait au whist, on partageait les mêmes maîtresses ». Un jeu d’alliances familiales et d’ententes diplomatiques dont la belle mécanique finira par se dérégler et s’emballer après deux coups de revolver conspirateurs tirés à Sarajevo.

Les armées, héritées du siècle dernier, sont d’opérette, comme en représentation : casoars en panache, casques à pointe, képis colorés, kilts et pompons, soldats de plomb d’un autre âge que le feu singulièrement meurtrier de nouvelles armes fauchera à grande échelle dans le conflit qui pointe : feu des premières mitrailleuses, des premiers tanks, des premiers lance-flammes, des Grosses Bertha « aux obus de neuf cents kilos », feux de la guerre moderne, désormais.

Un cataclysme avance, que les populations n’ont pas perçu. « Le contremaître, l’ouvrier, le marchand, tous vont à la guerre les yeux bandés, tous avancent la main sur le cœur vers l’inconcevable. Bien sûr, il y a l’esprit de revanche, ces raisons qu’on invoque. Mais cela ne suffit pas, cela ne suffit jamais à expliquer pourquoi un beau jour des millions d’hommes viennent en chantant tous ensemble se placer les uns en face des autres et se tirent brusquement dessus ». Des hommes, jeunesse de l’Europe, chair à canon bientôt collée à la boue des tranchées, ce serpent de « sept cent cinquante kilomètres de trous entre deux pays ». Tout un peuple joyeux qui ne demandait qu’à vivre et avait « le sentiment qu’être heureux est le seul choix possible ».

Foin de ces rêves et de ces fadaises ! De tous côtés, les gouvernants embobinent, manipulent, poussent au combat et à la tuerie de masse. Seul Jaurès, ami du peuple, s’oppose et dénonce les manœuvres de son gouvernement. Mais le grand pacifiste tombe après qu’« une main apparaît tenant un revolver » au café Le Croissant, rue Montmartre. Et les socialistes se rallient alors à un Deschanel invoquant devant le Parlement le salut de la civilisation et l’Union nationale.

En face, on n’a pas oublié les mots de l’Empereur Guillaume II : « La guerre sera fraîche, courte et joyeuse ». Et le stratège allemand Schieffen prépare, de longue date, « avec une ferveur mathématique », un plan d’attaque contre la France. Le bonhomme déteste la diplomatie, son jeu à lui c’est la guerre : « On ne sait rien de plus beau et de plus élégant que d’encercler méthodiquement ses ennemis puis de les réduire à néant ; c’est là une joie que peu d’hommes ont connue. L’odeur de la poudre y prend un arrière-goût de miel et d’anis ».

La plume de Vuillard se fait caustique, mordante, férocement ironique contre galonnés et gouvernants réunis, « ces grandeurs caduques, ces Louis XIV de bazar, ces majestés de feuilleton ». Mais une plume qui se désespère du malheur des populations jetées sur les routes de l’exode où « toute une foule misérable va ramper depuis Namur », une plume qui se désespère du malheur de ces pauvres hommes de troupe dont 27 000 d’entre eux périssent en une seule journée, le 22 août 1914, à cette date le plus vaste et le plus bref massacre de l’Histoire.

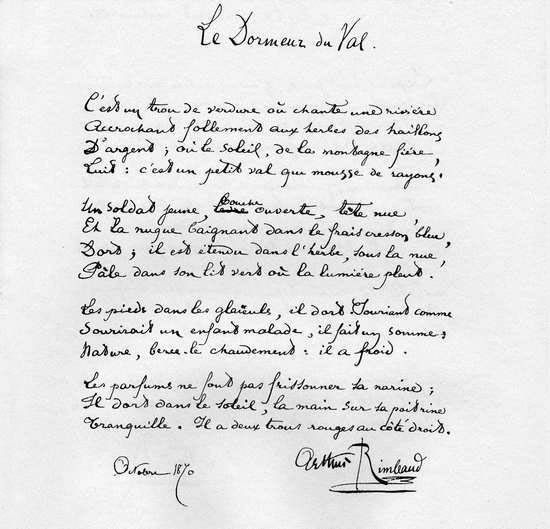

Ce jour-là, « les Bülow, les Hausen, les Kluck, les Lanrezac, les Castelnau, les Dubail, les Joffre, les Moltke, que l’Histoire semble avoir jetés sur les routes des hommes pour leur malheur, avaient décidé qu’on chasserait le soldat dans la terre de Belgique, dans les forêts et les plaines de France ». Au total « 27 000 dormeurs du val. Ils sont là, tête nue, milliers de bouches ouvertes, la lumière pleut sur leur sommeil, ces milliers de trous rouges, dans l’abdomen, le front, le dos, qu’on imagine ces corps déchiquetés sur l’herbe noire ».

Inspiré, plein du souffle d’un Hugo dont il se sent proche, Éric Vuillard use sans cesse d’une langue pure et ciselée, éblouissante et bouleversante, qui montre et démontre cette « effroyable machination du rien » plongeant l’Europe dans l’abîme de quatre années de ténèbres et d’effroi.

Selon Paul Veyne, l’écriture de l’Histoire doit « allier la connaissance du cœur et la beauté littéraire ». Ce livre magnifique en est l’exacte illustration.

La Bataille d’Occident, Un endroit où aller, Éric Vuillard, Actes Sud Littérature, mars 2012, 192 pages. 19, 50 €.

ISBN 978-2-330-00244-2

Prix Valery-Larbaud 2013

Éric Vuillard, né en 1968 à Lyon, est écrivain et cinéaste. Il a réalisé deux films, L’homme qui marche et Mateo Falcone. Il est l’auteur de Conquistadors (Léo Scheer, 2009, Babel n°1330), récompensé par le Grand prix littéraire du Web – mention spéciale du jury 2009 et le prix Ignatius J. Reilly 2010. Il a reçu le prix Franz-Hessel 2012 et le prix Valery-Larbaud 2013 pour deux récits publiés chez Actes Sud, La bataille d’Occident et Congo ainsi que le prix Joseph-Kessel 2015 pour Tristesse de la terre et le prix Alexandre Viallate pour 14 juillet.