Photographe avant de devenir cinéaste, Agnès Varda a toujours tissé un lien intime avec Paris, sa ville de cœur. Le musée Carnavalet lui consacre une exposition lumineuse et sensible, entre archives inédites, films et photographies. Un parcours dans l’univers d’une femme libre, qui a su faire de la capitale une matière vivante, poétique et engagée. Exposition au musée Carnavalet du du 9 avril au 24 août 2025.

Il y a des artistes qui traversent une ville ; et d’autres qui l’habitent au point de la faire parler. Agnès Varda était de ces dernières. Cinéaste, photographe, femme libre au regard acéré et tendre, elle a posé sur Paris un œil toujours curieux, attentif aux détails comme aux éclats d’âme. Le musée Carnavalet, temple de la mémoire parisienne, lui consacre une exposition précieuse et vivante : Le Paris d’Agnès Varda, de-ci, de-là.

Conçue comme une déambulation intime, l’exposition rassemble plus de 130 photographies, des extraits de films, des archives inédites et des objets personnels ayant appartenu à l’artiste. Pendant deux années, les équipes du musée et du Ciné-Tamaris ont fouillé la mémoire de Varda pour faire émerger cette cartographie sentimentale de Paris. On y croise ses lieux de prédilection : la rue Mouffetard, la rue Daguerre, le 14e arrondissement qu’elle revendiquait comme sa vraie adresse — “Je n’habite pas Paris, j’habite le 14e” disait-elle avec malice.

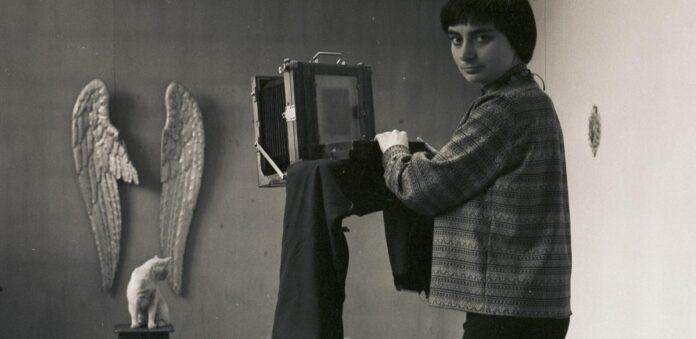

Au cœur du parcours, la fameuse cour-atelier de la rue Daguerre s’impose comme matrice de son œuvre. C’est là qu’elle débute, photographe à la lumière naturelle, exposant dès 1954 ses premières images du monde. Plus tard, ce même espace deviendra laboratoire de cinéma, partagé avec Jacques Demy, son compagnon de vie et de création. Mais plus qu’un lieu, c’est une méthode : observer le quotidien, le saisir sans le farder, y trouver la beauté de l’ordinaire.

Paris, personnage de cinéma

Si l’exposition s’ouvre sur la photographe, elle embrasse vite la cinéaste. À travers Cléo de 5 à 7, Daguerréotypes, ou encore L’Opéra-Mouffe, on redécouvre la capitale comme un décor mouvant, parfois fantasque, souvent mélancolique, toujours incarné. Paris n’est pas une carte postale chez Varda, c’est un théâtre humain. Elle y filme des visages, des gestes, des rues modestes et des éclats de vie. Entre documentaire et fiction, son style flirte avec la Nouvelle Vague tout en gardant une liberté de ton unique.

Dans Daguerréotypes (1975), elle capte les commerçants de son quartier, artisans d’un monde en voie de disparition. Dans L’Opéra-Mouffe, court-métrage poétique de 1958, elle filme le ventre de Paris en le faisant résonner avec les troubles d’une femme enceinte. Chaque œuvre inscrit Paris dans un temps sensible, celui du corps, de l’amour, de l’attente.

Un autoportrait en creux

Au fil des vitrines, l’exposition dévoile aussi une Varda plus personnelle : effets personnels, affiches, manuscrits, et même une sculpture de sa chatte Nini forment le contour d’un autoportrait en creux. On y découvre une femme qui s’est toujours tenue à la marge du système, indépendante, farouchement fidèle à son regard. Une artiste pour qui la ville était plus qu’un décor : une matière à penser, un miroir d’elle-même.

Le Paris d’Agnès Varda, de-ci, de-là n’est donc pas seulement une exposition hommage. C’est une invitation à arpenter la ville avec un autre regard — plus attentif, plus doux, plus libre. À marcher “de-ci, de-là” en compagnie d’une femme qui savait voir là où d’autres ne regardaient pas.

Informations pratiques

Exposition : Le Paris d’Agnès Varda, de-ci, de-là

Dates : du 9 avril au 24 août 2024

Lieu : Musée Carnavalet – Histoire de Paris

Adresse : 23 rue de Sévigné, 75003 Paris

Horaires : ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h

Tarifs : entrée gratuite pour les collections permanentes ; exposition temporaire payante (tarifs variables, réductions disponibles)

Accès : Métro Saint-Paul (ligne 1) ou Chemin Vert (ligne 8)

Commissariat général

Valérie Guillaume, directrice du musée Carnavalet – Histoire de Paris

Commissariat scientifique

Anne de Mondenard, conservatrice générale du patrimoine, responsable du

département Photographies et Images numériques du musée Carnavalet – Histoire de Paris

Comité scientifique

Antoine de Baecque, professeur d’histoire du cinéma à l’École normale supérieure

Dominique Païni, commissaire d’exposition indépendant

Carole Sandrin, conservatrice des fonds d’archives photographiques de l’Institut pour la photographie

et Rosalie Varda