« J’aime tellement l’Allemagne que je suis ravi qu’il y en ait deux ». Ces mots cruels prêtés à François Mauriac visaient un peuple impardonnable, selon lui, d’avoir suivi dans sa folie un dictateur qui avait plongé le monde dans l’enfer de la seconde guerre planétaire du XXe siècle et du plus grand génocide et ethnocide antisémite de tous les temps. Comment ces Allemands « Mitläufer », littéralement ceux qui « marchaient avec le courant », avaient pu laisser s’installer et prospérer, sans broncher, l’horreur nazie ?

La journaliste Géraldine Schwarz, petite-fille d’un couple allemand, a tenté, à travers l’histoire et l’exemple de ses grands-parents, Karl et Lydia Schwarz, de démêler l’écheveau complexe des comportements et mentalités d’une population allemande coupable d’amnésie généralisée pendant et au lendemain de la guerre.

Karl et Lydia, écrit Géraldine Schwarz, n’étaient pas foncièrement nazis. Lydia était, comme beaucoup de ses compatriotes, admiratives du Führer en ces temps économiquement difficiles des années 20 et 30 – « Il a mis de la viande dans notre soupe » – et Karl avait pris sa carte d’adhésion au NSDAP, le parti nazi, beaucoup plus par intérêt professionnel que par conviction idéologique. Ce grand-père en effet a toujours voulu maintenir une certaine distance avec le régime, selon Géraldine. Mais il est indéniable, constate-t-elle dans ce récit familial qui lui tenait à cœur de dévoiler, que son grand-père profita, à sa manière, de l’antisémitisme d’État.

La politique de spoliation des biens juifs lui aura en effet permis d’acheter, en 1938, à un prix insignifiant une entreprise de produits pétroliers appartenant à la famille Löbmann. Une belle affaire dans l’esprit du prospère et dynamique chef d’entreprise, sans qu’il prenne alors pleinement conscience, nous dit sa petite-fille, qu’il participait ainsi à la politique d’aryanisation de la vie économique voulue par les nazis.

Karl n’avait initialement rien d’un antisémite, il avait même manifesté une empathie apparemment sincère pour le sort de son malheureux homologue juif Julius Löbmann contraint à la vente de son affaire. Une compassion qui s’évanouit vite en ce jour de l’après-guerre où Julius, exilé aux États-Unis et seul survivant de sa famille disparue à Auschwitz, demanda en 1948 réparations morales et matérielles à Karl comme il en avait le droit désormais. Furieux de la démarche de Julius Löbmann, c’est l’aveuglement, la mauvaise foi, l’antisémitisme et l’oubli de la politique mortifère faite aux Juifs qui allaient désormais gagner l’esprit de Karl Schwarz.

Géraldine Schwarz pointe ainsi la dérive de son grand-père:

J’ai découvert le contrat [passé entre Karl Schwarz et Julius Löbmann] dans la cave d’un immeuble familial. Ce qui m’a marqué ce sont les lettres qui datent de l’après-guerre des années 48-49 par lesquelles ce survivant de l’entreprise juive que mon grand-père avait ‘aryanisée’ va réclamer des réparations. Mais mon grand-père va écrire des lettres et essayer de se défendre. On voit bien qu’il est dans le déni le plus total et qu’il rejette toute responsabilité.

Et Karl est alors à l’image de nombre d’Allemands sortis de la guerre avec ce sentiment largement partagé d’une absence de culpabilité.

Lors d’un voyage en Allemagne entre 1949 et 1950, Hannah Arendt fut même choquée de rencontrer une population figée dans un manque généralisé de sensibilité, d’un refus profondément ancré, opiniâtre et parfois brutal de regarder la réalité des événements en face et de les assumer. La cécité allemande sur le sort fait aux Juifs fut générale. À Mannheim, fief de la famille Schwarz, le 22 octobre 1940, raconte Géraldine,

200 juifs furent arrachés de leur domicile puis transférés à pied et en bus pour être déportés. Certains traversèrent le centre-ville en cortège sous les yeux des habitants, qui à la vue de ces familles ainsi chassées de leur propre ville, gardant une dignité exemplaire, calmes et droits dans leurs habits du dimanche, auraient dû accourir pour soulever une petite fille qui avait trébuché, aider une vieille dame à marcher. Ils auraient dû s’interposer, demander à la police : mais de quel droit emmenez-vous notre camarade avec lequel nous avons fait la guerre de 1914-1918 […]. Le spectacle fut tout autre comme l’ont écrit des témoins juifs : quelques-uns applaudissaient, d’autres regardaient, certains se détournaient, visiblement de honte. […] Leur attitude avait été celle de la majorité du peuple allemand, une accumulation de petits aveuglements et de petites lâchetés, qui mis bout à bout avaient créé les conditions nécessaires au déroulement de l’un des pires crimes d’État organisé que l’humanité a connu.

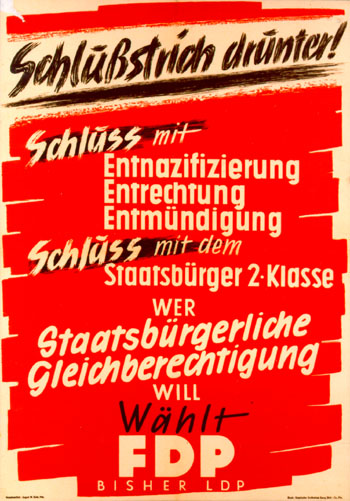

C’est ce que les Allemands appellent la Schlußstrich-mentalität, une mentalité encline à tirer un trait sur le passé que le chancelier Konrad Adenauer, antinazi de la première heure, s’efforcera d’atténuer aux yeux du monde dans les années 50 et 60. Il ne fut pas le seul, certains écrivains d’outre-Rhin s’y mirent aussi, avec autrement plus de virulence. Tel Günter Grass dans Le Tambour, qui raconte avec une force narrative exceptionnelle la vie d’Oskar Matzerath refusant de grandir pour n’avoir pas à vivre dans le monde hypocrite des adultes, ceux-là qui ont basculé dans le nazisme

moins par aveuglement que par conformisme petit-bourgeois. […] Cet intellectuel comme aucun autre a questionné et croisé les mémoires, collective et personnelle, et raconté cet enchevêtrement de culpabilité, déni et confession qui caractérise l’Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale, écrit Géraldine Schwarz.

Un travail de mémoire et de repentance a été réalisé avec régularité, force et courage par les Allemands depuis 1945 pour qu’ils retrouvent le chemin de la démocratie. C’est ce qu’on appelle le Vergangenheitsbewältigung, un mot qui est au cœur des Amnésiques et qui désigne la volonté de « surmonter le passé ». Cet effort mémoriel tenace a été réalisé sur l’initiative de politiciens et juristes impitoyables, nous dit Géraldine Schwarz, et notamment

grâce à Fritz Bauer, un procureur juif qui est à l’origine des procès Auschwitz dans les années 60 et qui va faire rentrer le nom d’Auschwitz dans les salons confortables du miracle économique allemand. Mais la rupture la plus importante reste quand même le soulèvement étudiant de la fin des années 60. Mon père, Volker, incarne cette génération qui va demander des comptes à leurs parents. Aux criminels nazis et à tout le monde pour savoir : mais vous, mon oncle, ma tante, qu’est-ce que vous avez fait sous le IIIème Reich ? Quelle est votre responsabilité dans tous ces crimes qui ont eu lieu ?

Tout comme les Allemands, les Autrichiens et les Italiens, les Français ont voulu eux aussi s’exonérer d’un quelconque effort mémoriel et de repentance. Géraldine Schwarz appuie là où la vérité fait mal : « Je pense que le travail de mémoire en Europe en général à part peut-être en Allemagne, c’est qu’on ne s’est pas assez occupé de ce qu’avaient fait les populations. C’est-à-dire des mécanismes sociologiques et psychologiques qui font basculer un individu ou voire une société entière dans l’apathie, c’est le cas de la France et même des Pays-Bas, ou même dans le crime et dans la complicité du crime, ça c’est le cas de l’Allemagne. Or il est primordial de s’intéresser à ce qu’on fait les populations à l’époque, pour les transmettre à d’autres générations et leur donner un sens de la responsabilité individuelle, et de les armer contre la manipulation ».

Sans l’historien américain Robert Paxton dévoilant une France bien peu « résistante » en ces années noires, sans des films comme Le chagrin et la pitié de Marcel Ophüls, censuré de 1971 à 1981 par la télévision française, ou l’extraordinaire Shoah de Claude Lanzmann, sans la volonté d’un Jacques Chirac dénonçant publiquement en 1995 la complicité d’un État français et d’un vieux Maréchal collaborationniste aux ordres des nazis, la France n’aurait peut-être dessillé les yeux que beaucoup plus tard encore. Des yeux que d’aucuns en France, aux deux extrêmes du jeu politique, ont encore bien du mal à ouvrir, tel Jean-Luc Mélenchon affirmant en 2017, dans ses coutumiers élans oratoires, que « c’est la rue qui a abattu les nazis », ou Marine Le Pen reprenant à son tour l’antienne déjà servie par son père : « La France n’est pas responsable du Vél’ d’Hiv ». Autant d’assertions qui tendent à « réduire à néant le long et difficile travail de mémoire mené dans l’hexagone l’empêchant de faire la lumière sur les Mitläufer français » écrit Géraldine Schwarz.

Aujourd’hui en Europe, ce sont les réfugiés, beaucoup plus que les Juifs, qui sont l’objet d’ostracisme et de violences de la part de franges grandissantes de certaines familles politiques européennes. Et ces idées trouvent à nouveau un sensible écho dans l’opinion, en France, en Italie et dans les pays de la Mitteleuropa : Autriche, Pologne, Slovaquie, République tchèque, Hongrie et même Allemagne. Les migrants du XXIe siècle venus d’Afrique et du Proche-Orient sont devenus les juifs du siècle dernier. « Aussi étrange que cela puisse paraître pour des pays où vivent peu d’immigrés, ces sociétés de l’Europe centrale avaient le sentiment d’être déjà envahies. Ces pays faisaient preuve d’une amnésie singulière, après avoir bénéficié de la solidarité des Européens en touchant des centaines de milliards d’euros en fonds de la cohésion de l’Union européenne. Ils semblaient aussi avoir oublié que sous l’ère communiste des millions de ressortissants fuyant les dictatures dans leurs pays avaient été soulagés que l’Occident leur ouvre ses portes. Mais surtout le rejet des réfugiés s’inscrivait dans un climat de xénophobie et d’islamophobie décomplexées. […] L’Europe se découvrait soudain traversée par un schisme qui suivait les lignes d’une frontière qu’elle croyait enterrée depuis un quart de siècle, mais qui était restée bien réelle dans les esprits… ».

L’amnésie menace donc à nouveau, et notre mémoire collective et les démocraties, avertit Géraldine Schwarz dans ce livre important et magnifiquement écrit, à lire et à diffuser pour la leçon d’Histoire qu’il nous délivre.

Les Amnésiques : récit, par Géraldine Schwarz, éditions Flammarion, 2017 ; 345 pages, isbn 978-2-0814-1699-4, prix : 20 euros.