Amélie Nothomb, avec L’impossible retour paru aux éditions Albin Michel, offre un récit de voyage personnel en terre nippone. Comme une introspection, avec le sens de l’humour qu’on lui connaît, l’autrice raconte les émotions qui la traversent à chaque nouvelle visite dans ce pays qui reste encore, comme le prouve ce nouvel ouvrage, une des sources premières d’inspiration de ses écrits.

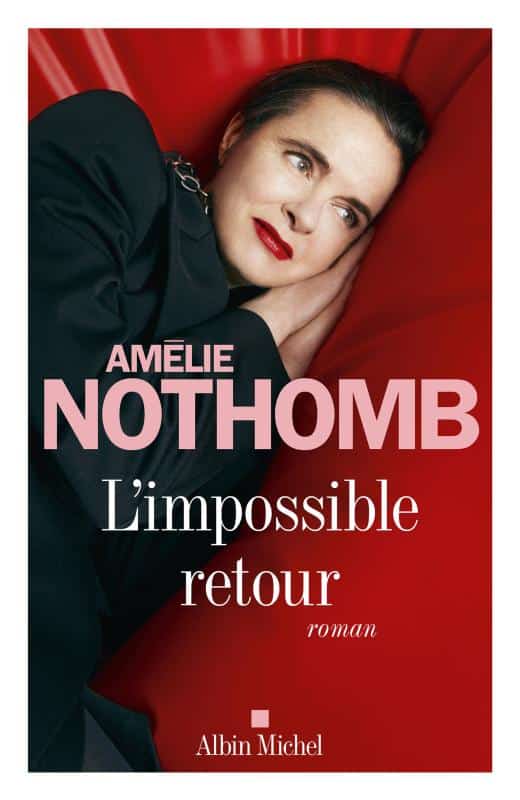

Née à Kobé, au Japon où son père était consul général à Osaka, Amélie (prénom de plume de Fabienne Claire) Nothomb parlait couramment le japonais jusqu’à l’âge de cinq ans, quand son père emmena sa famille vers son nouveau poste, en Chine, avant de regagner plus tard la Belgique et Bruxelles, dans ce quartier d’Etterbeek où se trouvait le blason de sa noble lignée (j’y ai moi-même vécu, auprès de ma belle-sœur de vieille famille wallonne, d’où ce lien empathique qui me lie à la plus grande écrivaine belge après Marguerite Yourcenar). Mais cette autrice prolifique, disons même graphomane compulsive, qui, depuis 1992, nous donne — mais c’est une offrande — un roman par an, nous livre, donc, en 2024 son trente-troisième titre. Et c’est toujours un récit qui puise à son expérience de la vie, d’où la classification un peu hâtive de son oeuvre en autofiction : en fait, tout ici a l’air vrai et tout est peut-être authentiquement fictif tant les personnages ont une réalité propre, issus d’une tête prodigieuse. Et voilà sur la table L’impossible retour, où cette sédentaire acharnée qui, depuis plus de deux décennies, a élu Paris comme lieu d’ancrage, boucle à contrecœur son bagage pour accompagner son amie, la photographe Pep Beni, lauréate du prix Nicéphore Niépce, avec à la clé deux billets d’avion pour la destination de son choix, qui se porte alors sur le Japon. Et quel meilleur guide, pense-t-elle à juste raison, que sa copine Amélie, pour s’envoler vers Osaka, et de là Kyōto, le Kansai, Nara, Tokyo et le mont Fuji, ces huitièmes merveilles du monde ! Le Japon, Amélie le connaît trop intimement pour ne pas ressentir ce que les psychologues appellent le syndrome de Stendhal (là même convoqué) et éprouver ces troubles nerveux et extatiques qu’elle traduira dans les titres successifs de ses textes nippons : Stupeur et tremblements, Ni d’Ève ni d’Adam, La Nostalgie heureuse, et aujourd’hui L’impossible retour.

Une phrase initiale donne le ton de ce récit paradoxal : « Tout départ est une aberration ». On pourra y voir la trace du traumatisme subi par l’enfant pliant bagage à l’âge de cinq ans et sautant de pays en pays au gré des affectations diplomatiques de son géniteur, c’est pourquoi elle évoque d’emblée son « allergie aux départs ». Mais ce dégoût des voyages, cette inertie de la sédentaire qu’elle prétend être, comment y souscrire quand on dénombre les si nombreux déplacements de l’écrivaine qui a même découvert l’Amazonie, ce continent mystérieux et envoûtant que l’actualité remet en vitrine (Márcio Souza, Amazonie. De la période précolombienne aux défis du XXIe siècle, préface Erik Orsenna, éditions Métailié, 2024). Il n’empêche, « partir m’apparaît toujours comme une violence », écrit-elle ; disons alors qu’elle se fait une douce violence, et le vol durant, alors que sa voisine Pep se ronge d’angoisse, elle « regarde par le hublot avec l’avidité du pèlerin » pour fondre en « larmes de joie » dès qu’elle aperçoit le rivage du Pays du Soleil Levant. Dès lors elle va naviguer dans « un état second » où la nostalgie se dispute à l’émotion tant le Japon de Nothomb recouvre la Florence de Stendhal. C’est ce qu’elle qualifie d’« ivresse sèche ». Moins sèche au fil du récit où, à défaut de ce champagne dont on sait l’autrice coutumière — que ne nous l’a-t-elle dit, en évoquant ce milieu diplomatique où elle a baigné et dont le champagne « constitue la langue paternelle » ! —, et refusant les savants cocktails dont se gorge son amie ou le fameux saké, boisson des dieux qu’elle ne peut boire, écrit-elle, que « devant le portique d’un temple shinto, quand sonne la cloche », elle en reste, en abondantes rasades, à ce whisky qui est devenu le fleuron de l’alcool nippon, depuis que Masataka Taketsuru alla, voici un siècle, s’initier auprès des distilleries écossaises (personnellement, je ne me sépare jamais de ma flasque de Nikka, voire de ce Suntory que vante Bill Murray dans le fameux film japonais de Sofia Coppola : Lost in Translation).

Ce livre se présente comme un carnet de bord ou un guide de voyage, avec toujours l’émerveillement chargé d’émotion de la narratrice qui revient sur ses pas et mesure la distance entre ce qui fut et ce que ses yeux contemplent. Ainsi la célèbre rue Ginza, passé le carrefour de Shibuya — le plus grand du monde —, lui tourne la tête par toute cette modernité tapageuse qui lui fait croire, un moment, qu’elle parcourt la Fifth Avenue à New York. Et la voilà perdue « dans une ville qui est devenue pour moi une vue de l’esprit ». En fait, elle ne reconnaît rien, car sa mémoire et son esprit n’ont gardé dans les strates les plus profondes que le temps des années premières dans le Kansai. Est-ce pour elle que Saint-John Perse a écrit : « Sinon l’enfance, qu’y avait-il alors qu’il n’y a plus ? » Amélie Nothomb a peut-être lu, de ce dernier, le poème Pour fêter une enfance. Inévitablement elle convoquera une fois de plus le souvenir de sa nounou Nishio-San, qui apprit au bébé qu’elle fut le japonais pour en faire sa langue maternelle, qu’elle retrouve ici, presque magiquement, au hasard des rencontres : « le japonais est ma langue fantôme », écrit-elle. La voilà à Kyoto repérant une gargote qui affiche à la carte ce plat typique : l’okonomiyaki, dont le kanji (l’un des 2136 idéogrammes de la langue japonaise) ne signifie rien d’autre que « chose cuite à votre honorable goût », et c’est bien ce Japon-là qu’Amélie entend redéployer à notre regard émerveillé, « et je me délecte, écrit-elle, c’est pile l’okonomiyaki que me préparait ma nounou Nishio-San, à la cuisine ». Le Japon qui nous est montré ici est celui de la ryokan (qu’elle met au féminin), cet hôtel typique qui méconnaît le lit au bénéfice du tatami avec sa bonne odeur de paille de riz. Là, elle revêt le yukata de l’auberge, qui est un kimono ou peignoir de bain, et au petit déjeuner elle découvre sur la table basse, dans des plats de laque noire et rouge, « des poissons séchés, des aubergines au miso, des champignons marinés, un rouleau d’omelette, des racines de lotus, une soupe d’algues… » Ah, oui, Amélie Nothomb nous fait saliver, mais l’on sait bien que l’âme d’un pays se trouve sur la table et sous le palais, sans oublier qu’À la recherche du temps perdu et ses sept tomes est issu d’une seule madeleine émiettée dans une infusion de thé. Moteur de la réminiscence, le thé est omniprésent dans ces pages, où la narratrice se gorge de matcha dont elle se délecte en s’extasiant sur sa couleur vert vif : « Le vert si particulier du matcha nous envoûte », et elle conclut : « Le voyage dans le temps fonctionne », écrit-elle, « avec l’amour infini qui me relie à ce pays ».

Parmi tant de pages émerveillantes, il faut citer la visite au célèbre Pavillon d’Or de Kyoto, dont la splendeur sollicite la lecture du chef d’œuvre éponyme de Yukio Mishima, où le bonze qui y est reclus met le feu à la divine architecture :

« D’où que nous l’envisagions, le Kinkaku-ji flambe au soleil. Sa splendeur est une provocation. Se contenter de la contempler humilie. On veut participer, et comme on ne le peut pas, on détruit. ‘’En haine de la beauté’’, précise Mishima. Tout plutôt que la tiédeur. Posé sur sa cime, le phénix d’or s’élance à travers le temps. »

Chez les deux femmes qui contemplent cet incendie pérenne de lumière, cette flamme divine qui brûle sans se consumer, c’est l’extase — « tremblements et claquements de dents » —, et c’est là que la narratrice en appelle au syndrome de Stendhal. Et l’apothéose des sens bouleversés, ce qu’elle nomme « le satori, l’illumination définitive », est vécu au pied du mont Fuji, dans un jardin de thé qui est pour elle « l’image du paradis » :

« Nous marchons dans les chemins des cueilleurs. À force de deviner la présence tutélaire du Fuji au-dessus de nous, je ressens son emprise. Les signes du kenshō, l’illumination provisoire répertoriée par le zen, se multiplient en moi : tout s’ouvre, le cœur, la tête, mais aussi ce dont on ne peut pas imaginer l’ouverture et qui cependant se dilate, le sang, la peau, les os, pour livrer passage à une énergie parfaite, une abolition du temps, passé, présent, futur, de l’espace, des projets, de l’identité, je ne suis plus rien d’autre qu’un filet de conscience béate d’être ici, près de mon ami le mont Fuji. »

Que nul ne s’étonne si l’on a pu qualifier l’écriture d’Amélie Nothomb de réalisme magique. Au demeurant, cette réflexion sur un état de conscience éclaire d’un jour neuf l’ensemble de sa production, les trente-deux romans précédents qui tournent tous autour du temps, de l’espace et de l’identité. On pourrait multiplier les exemples d’extase ou de temps retrouvé : ici passe une geisha, là on va aux bains publics où l’on s’ébouillante, le fameux onsen d’où sont exclus les tatoués, et puis on n’oublie pas d’aller admirer les chats, ces dieux nippons contemplés dans un musée où il est interdit de parler, comme dans toutes les galeries d’art du Japon ; et pour finir on se promène au parc Ueno où passe le fantôme de Mishima, au milieu des azalées qui fleurissent en mai, succédant au mois des cerisiers en fleur, avec en apothéose, justement, la halte chez un artisan pâtissier qui sculpte des pétales de fleur, iris, chrysanthème, rose de Bulgarie, hortensia, dont il fait une friandise que l’on doit déguster en l’accompagnant du plus fin des thés japonais, le matcha Sei Shōnagon, avec une âme pieuse, « un recueillement méditatif », écrit-elle, ce fameux esprit zen qui est partout ici le lieu de la quête. Car en définitive, ce petit livre vise à retrouver le Japon essentiel et son âme : aux antipodes d’un Occident dont les maîtres mots sont avoir, pouvoir, jouissance et possession, le Japonais n’aspire qu’à se fondre dans le néant naturel, car, selon Amélie Nothomb, l’idéal est d’arriver au rien, à l’effacement, d’où cette économie de la parole, ce mutisme dans les lieux publics, la cloche des temples intimant au silence et au recueillement, l’extrême et respectueuse courtoisie, la négation de la vitesse et de la précipitation, la modestie de l’artiste, l’esprit contemplatif, ce qui lui fait dire : « je n’ai pas cessé d’aspirer à mes retrouvailles avec ce pays Graal ». Et, pour finir, un seul mot pour dire ce qu’elle ressent, un mot magique, un sésame : harmonie ! Car écrit-elle, en citant un sensei, un professeur, emmenant ses élèves au musée : « Ce qui est important, lorsque l’on contemple, c’est de retrouver l’harmonie qui est en soi ». C’est pourquoi ce livre passionnant, qu’on ne peut lire que d’une traite, mais sans hâte, avec une gourmande curiosité, et qui est souvent d’une drôlerie irrésistible, car Amélie Nothomb est dotée, de surcroît, d’un impayable sens de l’humour, tout en plongeant dans une réflexion pertinente sur la destinée, disons même l’être et le néant, est à tout point de vue une œuvre maîtresse dans son imposante production. Bravo l’artiste ! on ne peut que l’admirer, et pourquoi ne pas le dire ? l’aimer.

L’impossible retour de Amélie Nothomb, éditions Albin Michel, 160 p., 18,90. Parution : 2024

Article d’Albert Bensoussan :

À Déborah, mon épouse,

dont la petite-fille, Emma, à Tokyo, est la plus belle des Japonaises.

Article connexe :

Quelle prose somptueuse pour commenter une prose qui l’est autant! On ne peut qu’admirer, reconnaissant, en se gorgeant d’une telle musique. D’évidence,

le but recherché par tous ces périples et pélerinages : l’effacement de soi, le néant, que l’on peut aisément trouver, omniprésent, en soi, sans jamais franchir le seuil de sa chambre, comme nous le conseillait le sage Pascal.