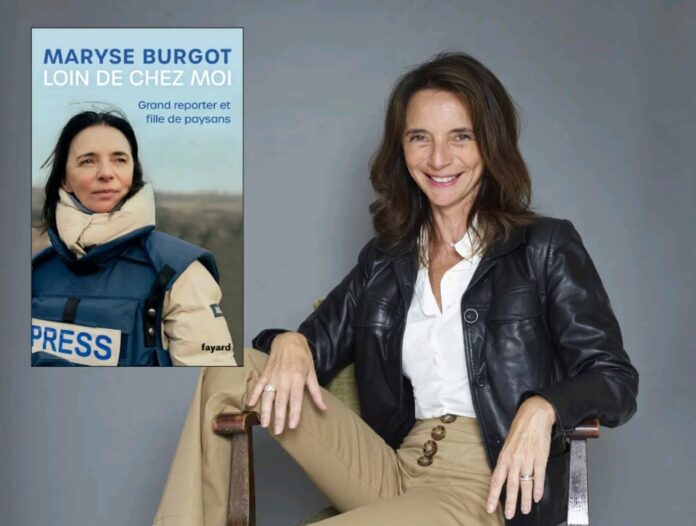

Maryse Burgot, journaliste à France Télévisions, a fait le choix de mener deux vies parallèles, ou alternatives. Cette femme dynamique raconte ici, tout au long du premier quart de ce siècle, sa vie partagée entre les terrains de combat lointains qu’elle parcourt pour la télévision et une vie parentale à laquelle elle est indéfectiblement attachée. Remarquable parcours de journaliste et magnifique témoignage de mère de famille !

Les téléspectateurs de France Télévisions connaissent bien le visage et la silhouette de Maryse Burgot : femme d’un modeste mètre soixante, à la voix légèrement haut perchée, sans la force ni la gravité qu’elle aurait souhaité, écrit-elle, pour la journaliste de l’audiovisuel qu’elle est devenue, perdue, en reportage, sous un casque militaire qui, sur les images de nos écrans de télévision, lui mange le visage, engoncée dans une tenue de camouflage et protégée par un gilet pare-balles qui la font ressembler à un soldat de première ligne envoyé au front, sous les balles, les obus et les bombes, épaulée seulement par un cameraman, celui ou celle qu’elle nomme le « JRI » – journaliste-reporter d’images -, et un preneur de son, « cette profession étant affaire d’équipe », précise-t-elle d’entrée. Et « mon rôle est celui d’un chef d’orchestre » dirigeant la difficile partition du reportage sur le vif.

Maryse Burgot souligne l’âpreté d’un métier qui l’éloigne à périodes répétées d’une vie familiale à quatre : son mari et leurs deux garçons la voient régulièrement partir sur le terrain des conflits les plus chauds et les plus dangereux, le plus souvent au Moyen-Orient et en Irak en particulier. Deux parcours de vie, familiale et professionnelle, qu’il lui est difficile de concilier, prise entre « désir profond d’aller parcourir le monde et besoin viscéral de regarder grandir mes enfants. » Mais la femme est courageuse et volontaire et, tout autant, fervente et passionnée. Elle assumera donc. Son cercle de famille aussi, parents, mari, enfants, jamais envahis du désespoir de voir Maryse partir sur les terrains de guerre, « l’une de mes victoires » dans la confiance qu’ils me portent, avoue-t-elle. Elle sait que ce petit monde, essentiel à sa vie, lui téléphonera, quel que soit le lieu où elle se trouve, quel que soit le danger qu’elle affronte. Et pourtant, Dieu sait si la conjoncture et l’éloignement peuvent être difficile à vivre : « Quand mon fils a huit mois, je suis en Irak, quand il a seize mois, je suis en Irak, quand il a dix-huit mois, je suis en Irak, [et cette fois-là] la guerre commence… »

Voilà donc le récit d’une vie consacrée au reportage de guerre dont Maryse Burgot est devenue l’une des figures les plus vues et écoutées par les téléspectateurs français. Elle qui venait pourtant d’un milieu social et familial sans commune mesure avec le métier de journaliste. Fille de modestes agriculteurs de Bazouges-la-Pérouse, joli « village de mille neuf cents âmes » près de Rennes, elle avoue être, dit-elle, dès le prologue du livre, « une évadée de mon milieu d’origine ». Grandie loin des facilités d’une vie d’enfant privilégiée, ses parents, bienveillants, ne lui refuseront à aucun moment le droit de choisir un métier à mille lieues de la sociologie de son enfance. Elle en sera même leur fierté. Il est vrai que le travail à la campagne réunit lui aussi une somme quotidienne de vertus – modestie, ardeur, courage et rigueur -, qui préparaient largement Maryse aux difficultés humaines et matérielles du métier de grand reporter. Un métier dont elle ne se lassera à aucun moment, et qu’elle aime « démesurément ». Ce livre en est le témoignage, vivant et passionnant, « récit de plus de trente-cinq ans de reportages, petits et grands, sans forfanterie. »

Un métier dangereux, ô combien, quand elle rappelle dans les premières pages de son livre qu’elle fut l’otage d’un groupe séparatiste musulman, « Abu Sayaf », sur l’île de Jolo aux Philippines à l’été 2000, dans une jungle, prison à ciel ouvert, où elle demeurera aux mains de ses ravisseurs pendant sept semaines – « sept semaines seulement », dit-elle presque avec soulagement – alors qu’elle craignait le pire, sinon la mort – « nous valons bien trop cher » pour nos ravisseurs – mais le risque d’une détention infinie au milieu de la forêt tropicale, inextricable « puits de détresse », qui lui interdirait de revivre au milieu des siens et de continuer une vie familiale avec mari, enfants, amis, « ma petite tribu d’êtres aimants ».

La liberté retrouvée, Maryse la doit, paradoxalement, aux bons offices d’un chef d’État nommé Kadhafi qui arme ces mêmes terroristes et qui obtient d’eux sa libération. Belle occasion, il est vrai, pour le dictateur libyen, de longue date « commanditaire d’actes sanglants », de se refaire une image convenable aux yeux du monde occidental. « Mes ravisseurs ne m’ont pas brisée. Je ne leur accorde pas cette victoire. Ils ont perdu. Je vais continuer à faire mon métier. » À peine sa liberté recouvrée, Maryse Burgot n’a donc plus qu’une idée en tête : continuer son travail de reporter.

En janvier 2010, elle est dans l’enfer de Port-au-Prince, en Haïti, secoué par un gigantesque tremblement de terre – « 230 000 morts, 300 000 blessés, 1,5 million de personnes déplacées, un habitant sur trois touché et des milliers de corps jonchent les rues […]. Sur des kilomètres, le paysage urbain est lunaire. » Et l’odeur des cadavres est rapidement pestilentielle. « Les survivants la supportent. Nous nous habituons. » Un orphelinat dont elle voit les ruines la désespère. Et la catastrophe lui fait penser à ses deux fils, Angelo et Noé, heureux enfants nés dans le confort d’un pays développé. Sous ses yeux, Jerry, pauvre gamin haïtien gisant au milieu des décombres, brûlant de fièvre, examiné à la hâte par une doctoresse, de ces personnels de santé, rappelle Maryse, qui peuvent mépriser les journalistes, perçus souvent comme des charognards seulement préoccupés d’images spectaculaires et de commentaires abrupts qu’il leur faut transmettre hâtivement à une rédaction pour laquelle « l’enjeu est tout de même d’arriver le premier et surtout pas le dernier ». Atroces moments auxquels personne ne peut s’accoutumer. « Je suis comme toutes les mères et tous les pères du monde confrontés à la souffrance de leurs enfants. Nos cœurs en charpie, nos corps écrabouillés de rage et d’impuissance. […] Et les conflits que je couvre ne m’ont pas endurcie. » Jerry, sauvé du naufrage cataclysmique d’un tremblement de terre sans précédent, est aujourd’hui un jeune bachelier de 18 ans adopté par une famille française. Une vie sauvée parmi tant de victimes est une infime, mais inestimable victoire, « en faisant notre métier et en aidant une équipe médicale à sauver une vie. Une goutte d’eau dans l’enfer de Port-au-Prince ». Les secours et l’aide alimentaire, comme souvent en pareilles catastrophes, mettront des semaines à rétablir un semblant de vie quotidienne dans la population haïtienne. « Ce n’est pas pour autant l’anarchie. Nous admirons la capacité de ce peuple à tenir dans l’adversité. J’ai ressenti cette même résilience inouïe en Ukraine, douze ans plus tard, lors de l’invasion russe. » Haïti n’est pas sortie d’affaire pour autant. Cet État est, à ce jour, aux mains de gangs armés qui plongent le pays dans un insondable abîme de pauvreté et de chaos. « Jerry et sa sœur auront-ils un jour envie de revoir cette terre qui faillit les engloutir ? »

En février 2022, Maryse Burgot est en Ukraine, au milieu de la population de la ville de Kharkiv, à l’est du pays. Autant dire directement sous les bombes et missiles de la Russie, lancés depuis la frontière toute proche. Les habitants sont réfugiés dans les souterrains et couloirs de métro, « avec leurs enfants qui vomissent de terreur ». Pour ces enfants, hallucinés de frayeur, « comment grandir après cette peur incommensurable qui a parcouru chaque cellule de leur corps ? » Pas assez anéantis pourtant, comme ces deux fillettes, serrées contre leur mère : les voilà qui se mettent à chanter l’hymne national ukrainien ! Formidable réflexe de survie et signe pour Maryse Burgot que la résistance populaire est forte et constitutive du peuple ukrainien tout entier. « Les Ukrainiens ne renonceront pas », se dit-elle alors. Il est des nationalismes qui sont singulièrement actes de vaillance et rendent les peuples invincibles. « Pensiez-vous vraiment que nous allions nous laisser faire ? », lance une Ukrainienne à Maryse Burgot. Une bonne part de civils, hommes et femmes, toutes professions confondues, ingénieurs, ouvriers, professeurs, chefs d’entreprise, se mettent à fabriquer des armes avec les moyens du bord, et dans leurs mains, une bouteille de Coca équipée d’une étoffe faisant office de mèche devient vite un cocktail Molotov. « En ce début de guerre, ce reportage sera notre première illustration de cet art extraordinaire de la débrouille et de l’initiative qui ne cesse de nous impressionner dans ce pays. » La guerre, ici comme ailleurs, court le risque de lasser les téléspectateurs avec ces lots et flots incessants d’images de population civile gisant au pied d’immeubles effondrés ou fuyant l’agresseur, comme la France le vécut huit décennies plus tôt. « À nous, reporters de guerre, se dit Maryse Burgot, de trouver les histoires qui vont susciter la curiosité de notre public. » Grandeur et misère, mais nécessité et noblesse du journaliste de guerre, avoue-t-elle, témoin sans faiblesse ni froideur des pires horreurs, comme le malheur arrivé à ce jeune de vingt ans, que notre journaliste va interviewer, victime d’un missile russe en mars 2022 et amputé des deux jambes. Ou la détresse de cette femme, Natalia, fauchée dans son jardin par un morceau d’obus qui lui a déchiqueté l’une de ses jambes. « Ces hommes et ces femmes raconteront à leurs progénitures les réalités d’une guerre moderne qui sectionnait les membres à coup de mines, d’éclats d’obus ou de missiles valant souvent plus de trois millions d’euros l’unité. » C’est tout cela, paradoxalement, qui fait la valeur et l’urgence, « la grandeur et la magie de ce métier imprévisible », et qui, aussi inconcevable que cela puisse paraître, le rend si addictif pour Maryse et bien de ses confrères.

La lassitude d’être aux quatre coins du monde, lestée d’une forme de mauvaise conscience d’être incessamment loin de ses enfants, va pousser Maryse Burgot à postuler, en juin 2005, à la rédaction de Londres, « poste prestigieux, éclectique » devenu vacant et qui lui permettra de ne pas quitter, pendant quelques années au moins, son petit cercle de famille. Tout le monde est d’accord, mari compris dont le travail ne l’attache à aucun lieu en particulier. La ville est alors dans l’euphorie de l’attribution des JO, les Londoniens ont le cœur léger. Joie brève : le matin du 7 juillet, « trois bombes explosent simultanément dans trois rames du métro londonien. Moins d’une heure plus tard, un bus est soufflé par une forte déflagration. » Cinquante-deux civils seront tués. Près de mille blessés seront dénombrés. La population a l’impression de vivre à son tour l’attentat et l’horreur des Twin Towers de New York. Les secours ont le plus grand mal à extraire les victimes du métro londonien. Néanmoins, les Britanniques ne sont la proie d’aucune panique. « Nous avons connu les attentats commis par les séparatistes de l’IRA, nous avons l’habitude », explique calmement une vieille dame à Maryse Burgot. Le flegme britannique n’est pas un vain mot. Le slogan « We are not afraid » fleurit alors partout, graffitis, badges, SMS. La grande surprise et la sidération sont ailleurs : les auteurs des attentats sont britanniques. Constat qui force les Anglais et leurs dirigeants à se poser la question de la cohérence de leur corps social : « Attaqué de l’intérieur par ses propres enfants, le Royaume-Uni s’interroge sur son système d’intégration », déjà mis à mal en 2001 par des émeutes raciales au nord du pays. Rien ni personne ne réussira à ébranler la solidité des esprits et des structures politiques et règles monarchiques que la Reine Elisabeth incarne sans faiblesse. Cette année-là, Elisabeth fête ses quatre-vingts ans et Maryse Burgot, chargée de couvrir l’événement, approche la Reine dans les Jardins de Buckingham avec une curiosité mêlée d’admiration : « J’ai le sentiment d’étudier une légende vivante. » La Grande-Bretagne, c’est un peu tout cela : parler avec le même intérêt de la disparition des écureuils roux des parcs de Londres, du Chelsea Flower Show, événement mondain de l’horticulture, « où les jardiniers portent le chapeau melon », de la course de chevaux d’Ascot où les spectateurs vêtus d’un simple t-shirt sont priés d’aller se rhabiller, c’est bien le mot, ordre de Sa Majesté, de la matière des bonnets à poil de la Garde de Buckingham, obligatoirement faits de peau d’ours bruns, seuls capables, pour les experts, de résister à la pluie londonienne ! Années britanniques de Maryse qui furent parmi les plus stimulantes de sa vie professionnelle et les plus enchanteresses de sa vie familiale, celles de l’enfance de ses deux jeunes fils.

Après Londres, Maryse est nommée au bureau de Washington DC. Grand écart : le territoire à couvrir n’est plus un pays mais un continent. Avec des distances à parcourir et des temps considérables consacrés aux reportages. La Présidence américaine est alors administrée par l’équipe de Barack Obama. Et la demeure de Maryse Burgot et de sa famille est à deux pas de l’école fréquentée par les filles du Président. Premier choc : quand les Obama viennent s’entretenir avec les enseignants des progrès de leur progéniture, la voiture présidentielle, monstre de blindage, est suivie d’un interminable cortège de véhicules du Secret Service de la Maison Blanche ! À croire, avons-nous pensé, écrit Maryse, qu’il vient de se produire un événement gravissime dans le quartier ! Obama, populaire dans un premier temps, verra son indice de confiance décroître avec cette division du pays entre des Américains modestes, « qui se nourrissent mal et souffrent d’obésité », impatients d’un service de santé plus abordable et des Américains riches et individualistes percevant toute réforme démocrate comme « socialiste », « un gros mot aux États-Unis » ! Tout est affaire d’argent dans ce pays, jusques et y compris en matière de fécondité et d’adoption quand la GPA, là-bas, plus que partout ailleurs, se paie à prix d’or…

Maryse Burgot était correspondante aux USA quand l’affaire « DSK » a éclaté dans la nuit du 14 au 15 mai 2011. Le patron du FMI, « roi du monde et courtisé », favori d’une proche élection présidentielle, se fracasse alors sur un épisode transgressif et sexuel peu glorieux dont la presse américaine raffole. Mais ce fut peut-être un choc médiatique et politique pas si étonnant, concède Maryse Burgot, Dominique Strauss-Kahn se doutant « peut-être lui-même que son libertinage le rattraperait un jour ou l’autre, même pendant sa campagne, s’il se présentait. »

Maryse Burgot, décidément, voit peu après un François Hollande pris lui aussi dans un emmêlement d’épisodes amoureux qui amuseront ou irriteront nombre d’électeurs et plombera alors sa cote de popularité. Qui rebondira spectaculairement, il est vrai, au moment des attentats islamistes contre la rédaction de Charlie Hebdo et contre l’Hyper Cacher de Vincennes de janvier 2015, suivis de l’attaque de la salle de concert du Bataclan en novembre de la même année. Malgré tout, François Hollande renoncera à présenter une seconde fois sa candidature à l’Élysée. Et Maryse Burgot aura ordre strict de l’entourage du Président de ne pas l’interviewer sur le sujet. « Décidément la politique intérieure et ses conventions, ce n’est pas pour moi ! », constate-t-elle amèrement. Et c’est le terrorisme, précisément, qui privera les électeurs d’une nouvelle candidature du Président, après son aventureux projet, aux yeux d’une certaine gauche, rappelle Maryse Burgot, de vouloir « priver de leur nationalité française les binationaux condamnés pour des actes de terrorisme. Cette réforme ulcérant une partie de la gauche qui y voit un reniement de ses valeurs. »

En novembre 2018, Maryse Burgot est envoyée par France Télévisions en Irak et en Syrie pour enquêter et témoigner sur les camps de réfugiés générés par le « califat de Daech », autre nom de l’État islamique imposant sa loi sur nombre de territoires syriens et irakiens. Elle y rencontre un jeune garçon, Ghazwan, jeune orphelin yésidi, communauté que pourchassent les hommes de Daech. Il fait à Maryse Burgot le récit de sa captivité et des formes de tortures que lui soumettent les islamistes radicaux. À ses côtés, Madiha, gamine de treize ans de la même communauté, victime elle aussi des pires sévices de guerriers intégristes, ceux-là qui ont aussi la haine de l’Occident, rappelle Maryse Burgot.

Notre journaliste et globe-trotter, si l’on ose cette image, sera la réalisatrice d’un reportage, en France celui-là, toujours marqué du désespoir et de la solitude d’hommes et femmes, frappés cette fois en 2020 par le covid, pendant d’interminables mois où déplacements et réunions étaient interdits à beaucoup, y compris à l’intérieur des familles, perdues, désespérées. Maryse interroge un jour Joseph, vieil homme anéanti de solitude, sur ce moment douloureux où il n’a plus vu sa famille pendant des mois. « La pandémie a alors détruit ce fil qui lui permettait de savoir, au seuil de sa longue vie, qu’il était aimé, chéri. […] La détresse psychologique des personnes vivant en Ehpad ou en maison de retraite, pendant le premier confinement est, je crois, l’une des choses les plus choquantes qu’il m’ait été donné de voir en France. Le désarroi absolu lu dans le regard de nombreuses personnes âgées m’a bouleversée, comme il a tétanisé mon équipe. Je me souviens des larmes roulant sur les joues de la journaliste reporter d’images derrière sa caméra. C’est une femme habituée aux zones de guerre, et elle pleure en silence, le regard rivé sur l’œilleton de son appareil, en écoutant ces hommes et ces femmes. »

Après la paralysie humaine et sociale de la pandémie, Maryse Burgot retournera au Moyen-Orient, précisément en Afghanistan, en 2021, après le départ des troupes américaines qui laissèrent alors le champ libre aux talibans, désormais maîtres du terrain et initiateurs d’un singulier « Ministère de la promotion de la Vertu et de la Répression du Vice ». On connaît la suite, « une nuit noire va progressivement s’installer sur la vie des Afghans et plus particulièrement sur celle des femmes afghanes. »

Le livre de Maryse Burgot est l’exceptionnel témoignage, au premier quart de ce siècle, d’une journaliste qui réunit le talent d’écriture et l’intelligence du cœur, l’humilité autant que l’humanité. La grâce, en un mot.

Maryse Burgot, Loin de chez moi, grand reporter et fille de paysans, Éditions Fayard, 337 p., 2024, prix 20.90 euros. Parution : 16 octobre 2024

Maryse Burgot sera présente à la librairie Le Failler pour une signature à partir de 15h, le 22 Août 2025 de 15h00 à 18h00. Librairie Le Failler, 8-14 rue Saint-Georges, 35000 Rennes.

Elle sera aussi présente à Perros-Guirec, elle y rencontrera ses lecteurs, le samedi 23 août, au Roz Marine Thalasso, en collaboration avec le Press Book.

* à lire également, sur le même thème : Dorothée Olliéric, Maman s’en va-t’en guerre, Éditions du Rocher, 2024, 304p. prix 20 euros.