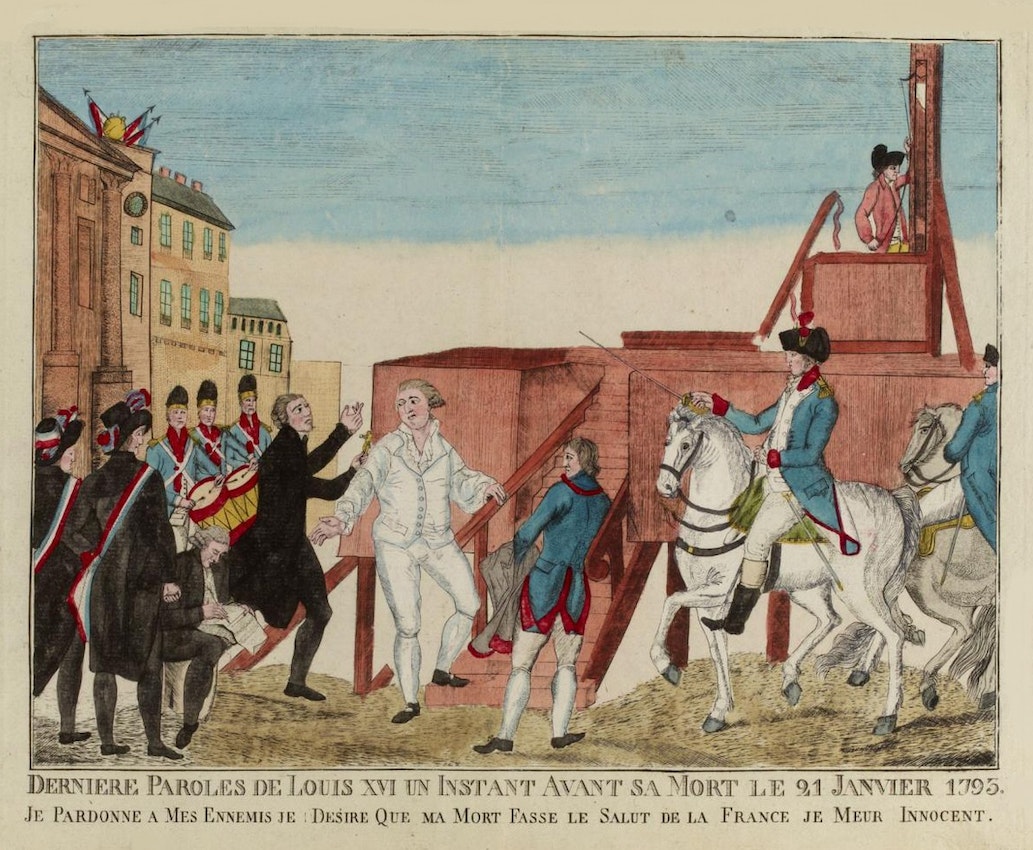

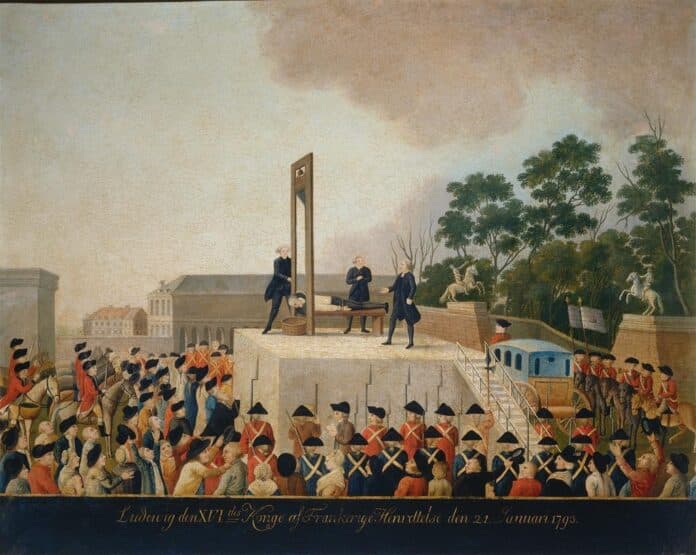

« Et si Louis XVI n’avait pas perdu la tête » questionne le romancier brestois Yann Tanguy, que serait devenu ce souverain au soir du 21 janvier 1793 ? Les hommes de la Convention avaient promis la décapitation sous la lame de l’abominable machine du docteur Guillotin, perfectionnée par Antoine Louis, chirurgien de son état, tous deux hommes à tailler dans les chairs et auxiliaires, à leur façon, de la furie révolutionnaire et punitive de la Terreur portée par de tranchants représentants du peuple.

Car, en cette sombre journée de l’an II de la République, rien ne se passe comme prévu. L’un des parlementaires, Bonnet de Saint-Hilaire, assoupi par l’ivresse éthylique et lascive d’une nuit passée entre les cuisses d’une gourgandine aussi avinée que lui, en vint presque à oublier ce jour crucial où la Convention décidait du sort de Louis Capet le Seizième, roi de France, à qui nos parlementaires promettaient la mort. Mort plutôt que bannissement ? Du moins le pensaient-ils tous. C’était sans compter sur l’étourderie de notre fantasque et irréfléchi député, relevé à la hâte de son lit tiède encore des voluptés de la nuit et pressé par l’urgence ultime de déposer son vote. Un député manipulé, à vrai dire, par un autre et facétieux collègue, Toinet, ci–devant député de la Vienne voulant jouer un tour pendable à cet excentrique de Bonnet dont il savait la légèreté et la distraction. Toinet souffla dans l’oreille de notre tête en l’air la sentence qu’on n’attendait pas, et que goba Bonnet, bonnet d’âne en l’occurrence, lâchant tout juste le mot à proscrire : bannissement ! Et « c’est ainsi qu’à une voix de majorité, celle de Bonnet de Saint-Hilaire, Louis sauva sa tête »…

D’autres qui auront voté la mort du Roi n’auront pas le même sort, et Le Peletier de Saint-Fargeau, (authentique) parlementaire de la Convention et voisin géographique du (fictif) personnage de Bonnet, tous deux représentants du département de l’Yonne, se vit perforé à l’abdomen d’un mortel coup de sabre furieux d’un ancien garde du roi qui l’attendait au Palais-Royal le 20 juillet, veille de la mort du roi. Fait d’arme réel au milieu de tant d’autres dont la véracité relève bien davantage de la fantaisie dont va jouer à l’envi notre romancier pour faire de ce récit alerte et piquant, bref et enlevé, ce qu’il est convenu d’appeler une uchronie, forme littéraire qui transforme une réalité historique avérée en un récit tout à fait à rebours de la vérité, dérive du continent sans limites de la fiction romanesque et de l’imagination au pouvoir ! Le roi, désormais banni, n’est donc plus le condamné à mort dont le bon peuple attendait de voir le chef sectionné rouler dans la sciure.

Une fois la sentence prononcée, le souverain fuira donc son royaume. Mais « pas question de le laisser s’installer dans une cour européenne, sous la protection d’un monarque antirépublicain, tout le monde s’accordait au moins là-dessus…Et la solution asiatique, Grand Turc et Grand Moghol, fut vite abandonnée parce que les mœurs de ces gens étaient mal connues. N’allaient-ils pas être tentés de revendre leur otage au plus offrant ? » Finalement, à l’ouest toute ! Loin, très loin, vers les États-Unis d’Amérique, toute fraîche nation libérée de l’occupant britannique avec l’aide de nos révolutionnaires de 89. Après tout, « les Américains leur devaient bien cela » !

L’utopie dont va nous régaler Yann Tanguy est un chemin que notre narrateur emprunte avec entrain, comme le fit il y a quelques années Laurent Binet qui avait imaginé dans son roman « Civilizations » un obscur Colomb resté à terre et qu’un indien dénommé Atahualpa précéda dans la conquête transocéanique, débarquant sur les rives de l’Europe de Charles Quint. Une mondialisation à l’envers ! Invraisemblable ? Peut-être. Drôle ? Assurément, ont dû se dire les lecteurs du roman récompensé en 2019 par le Grand Prix du roman de l’Académie française. Yann Tanguy, dans la lignée du genre, ne fait pas autrement avec ce monde sens dessus–dessous qu’il nous sert allègrement, déroulant, en suites ininterrompues, épisodes rocambolesques, enchaînements d’aventures burlesques et péripéties édifiantes dans une forme de « roadtrip » dix-huitièmiste aussi cocasse que décalé !

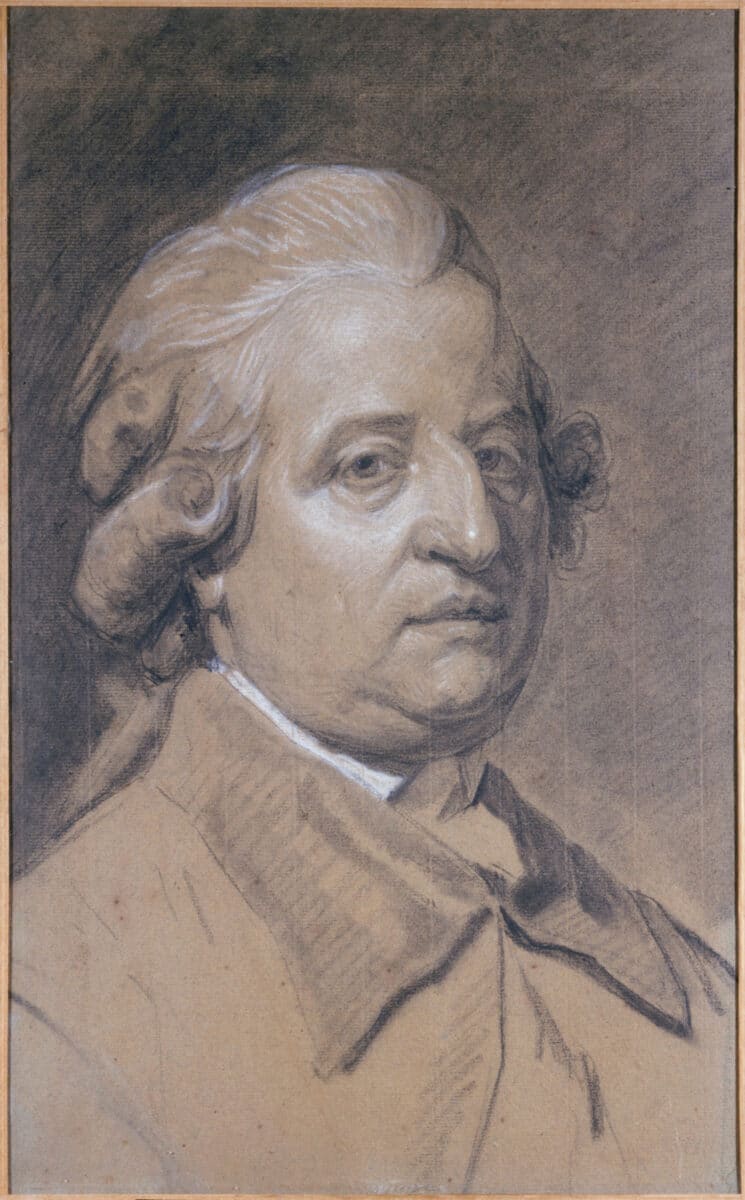

Ce qui aurait pu être une redite de la fuite à Varennes devient une inédite chevauchée vers l’Ouest, avec la Bretagne au bout du Vieux Continent et l’Amérique en point de mire d’un convoi de fugitifs filant à grande allure, lesté d’un voyageur malgré lui balloté « en turgotine, en calèche, en tapissière, puis en âne du Poitou, enfin à brouette par une nuit sans lune dans un chemin creux défoncé » ! Non sans mal pour ses convoyeurs quand il s’agit de porter l’imposant bonhomme, « six pieds, six pouces et deux cents livres », lourde silhouette immortalisée par la toile de Joseph Siffred Duplessis, et qui finira d’épuiser les plus solides portefaix de notre équipage.

Dans un port de la côte bretonne l’attendra un brick l’emmenant à bord d’un galion barré par un capitaine frotté à la contrebande et autres affaires louches. Et, premier miracle, le souverain déchu se sentira envahi du bonheur d’entendre le clapotis de la mer et de respirer à pleins poumons les senteurs océanes dont notre banni ignorait tout : « Il avait toujours aimé la mer, il n’avait jamais pu la voir », enfermé qu’il était dans son palais versaillais, « plus ligoté qu’un prisonnier dans sa geôle » !

La vie à bord surprendra aussi notre souverain, entouré d’un équipage qui le respecte. Cet homme, après tout, bien que roi, bien que proscrit, « vous causait comme si vous étiez un être humain et pas une merde collée au cul d’une vache ». Louis en retour adressait à tous une parole d’homme « affable et discret », curieux de la vie des matelots, ébloui du spectacle des flots d’où émergeaient dauphins et baleines à lui tirer des larmes d’émotion. Pris de sympathie, tout l’équipage, commandant compris, s’attendrissait de son naturel et de sa simplicité. « Pauvre cher homme, forcé d’être roi » se lamentait–on à son endroit ! Au fond, le Bienaimé, c’était peut-être lui, Louis le Seizième, et non le Quinzième, son grand-père !

Sur le pont du navire et dans la beauté et vérité du spectacle marin, l’hypocrisie et les faux-semblants de la cour et de la reine étaient loin derrière, désormais. « Ici, personne pour le trouver ridicule ». À son arrivée à Philadelphie, la surprise est grande chez les autorités du port, quelque peu incrédules qu’on leur présente ce grand et gros gaillard « appuyé majestueusement sur une canne en ivoire de narval » se disant roi de France venant « demander asile et protection aux États-Unis d’Amérique ». Roi ? Ou mystificateur ? Il fallut remonter jusqu’à l’entourage de George Washington pour retrouver un Français qui aurait déjà vu le visage de ce prétendu souverain. Ami de La Fayette et habitué de la cour versaillaise, comme du cercle de Washington, le chevalier Touchard de la Ville-Basse fit l’affaire ! Courtisan peu banal d’ailleurs, accompagné le jour de son entrevue royale au château de Versailles d’un indien à plumes échappé de sa tribu d’Iroquois et qui amusera si fort le roi de France que notre souverain décorera « ce sauvage », dénommé « Maurice, alias Tue Trois Ours » d’une rutilante breloque autour du cou !

Louis, accueilli par Thomas Jefferson lui-même, trouvera logement dans « une simple et spacieuse maison du quartier hollandais de Philadelphie », avec toute la domesticité possible, majordome, cuisinières, valets et filles de chambre, toutes et tous noirs de peau, dont il appréciera vite la compagnie et les services, au point qu’il s’attardera plus souvent qu’à son tour devant les fourneaux pour y goûter les plats mitonnés par ces « négresses » jamais avares de compliments sur les attentions et la belle allure de notre roi déchu. Délicatesse extrême qui touchera Louis si fort qu’il en jettera sa perruque dans le feu du poêle et affichera désormais l’image de sa personne au naturel. Qu’on était donc loin à présent des artifices et flatteries courtisanes de Versailles !

« Négresses » et maîtresses bien généreuses sur d’autres terrains…plus intimes. Les nuits du roi étaient souvent peuplées de noires présences à faire oublier la solitude d’un souverain privé de la Reine, avare, il est vrai, dans le lit de son souverain de mari, de galipettes à lui retourner les sens. Et « ces coquines de négresses », Lucy après Sally et inversement, auront l’éloquence de tendres gestes amoureux. Après tout, pourquoi se priver de ces petits plaisirs de la vie quand « la Reine n’avait jamais vraiment aimé qu’il lui montât dessus » ?

L’exil de Louis finira par irriter les autorités françaises, désireuses de remettre la main sur ce fugitif pris d’un grandissant sentiment de liberté au risque qu’il ne forme à nouveau, pourquoi pas, un gouvernement royal en exil à Londres au cas où les Britanniques nous l’enlève et n’en fasse un martyr de la cause royale, pas moins ! Le ramener au pays devenait donc impératif, sous l’action d’Edmond-Charles Genêt, (authentique) premier ambassadeur de France en Amérique, lequel, enquiquineur majuscule de l’administration française, finira par décourager les parlementaires eux-mêmes qui lâcheront l’affaire. Le gouvernement des USA eut l’habileté de laisser circuler librement dans le pays notre roi vagabond, au milieu des grandes plaines et des bisons, sous la condition de faire à George Washington des rapports sur l’état du pays, admirable de beautés naturelles, sur ses populations indiennes, enclines, les naïves, à se parer de « tricornes à plumes » pour couvre-chef et prêtes, les imprudentes, à faire du commerce avec les envahisseurs aux visages pâles. Autant d’informations dans le but, bien dissimulé, de projeter, pour le tout jeune gouvernement américain, une colonisation progressive de l’ensemble du territoire. Bref, voilà Louis, le banni de France, devenu agent de renseignement du gouvernement américain !

Laissons au lecteur les plaisirs et les surprises des multiples aventures américaines de ce roi en cavale s’emparant, émerveillé, d’une inimaginable et révolutionnaire liberté de paroles et d’action dont il ne soupçonnait pas les délices, au fil des pages de ce court roman nourri d’humour et d’un singulier sens de l’histoire et de l’existence.

Yann Tanguy, avec son art de captiver sans ennuyer, prolonge le même bonheur de lecture en nous ouvrant aux « Conversations entre amis à l’Hôtel Talaru », suite et fin de cette « uchronique » histoire de France pétrie de drôlerie. La Révolution avait écarté nombre d’acteurs de la scène tragicomique du paysage politique national, et l’hôtel particulier de César Marie de Talaru, anciennement « maître d’hôtel de la Reine », devint une Bastille bien singulière où furent enfermés nombre d’adversaires et de dissidents qui n’eurent pas la volonté affichée ou l’habileté opportune de suivre le cours agité du fleuve révolutionnaire. Le regroupement de ces reclus dans l’hôtel de Talaru tenait beaucoup de la reconstitution de ligue dissoute qu’un geôlier bienveillant surveillait avec discrétion, saluant tous les soirs chacun de ces « prisonniers », hommes et femmes de parfaite tenue aristocratique, que des commissaires zélés de la Révolution venaient aussi visiter pour des motifs moins avouables, s’emparant de bijoux, parures et babioles pour améliorer leur ordinaire.

Chacun de ces pensionnaires n’était pas là par hasard et avait bien des sujets de trahir par conviction personnelle ou politique. Voire religieuse, venant d’un prêtre, qui plus est ! L’abbé Michel Thomas – sorte de version bis du curé Meslier que Yann Tanguy désigne avec amusement du patronyme réel de Michel Houellebecq ! -, en pleine Eucharistie, ressentit un jour « un froid mortel » s’abattre sur lui, et perçut subitement ses ouailles comme « des animaux nés au hasard de fornications rustiques, à la misérable existence achevée dans la boue excrémentielle des cimetières » ! Inattendu examen de conscience qui lui faisait rejeter d’un bloc toute idée de croyance et de foi, Dieu, hommes et institutions réunis ! « Il avait perdu la foi religieuse mais également la foi envers toutes les espèces de lois civiles et morales ». Alors, jeter sa soutane aux orties ? À quoi bon ? « Il eût fallu défroquer de la condition humaine. Au demeurant qu’aurait-il fait ? Il ne savait aucun métier. Autant rester à boire du vin de messe ! » Soyons-en sûrs, proclamait l’abbé après sa surprenante confession et définitive abjuration, « la divinité n’est que l’hypostasie du pouvoir absolu qu’ont de toute éternité exercé les plus méchants et les plus déterminés de la plus détestable espèce qui ait grouillé sur cette terre. » Ni plus ni moins !

D’autres acteurs du récit feront les frais de la répression révolutionnaire, pris dans les filets de réseaux d’amis bien compromettants. Monsieur de Monville, par exemple, payera cher son amitié avec le traître duc d’Orléans, Philippe Egalité. Le Nantais Monsieur de Saint-Aubin donnait, lui, dans le trafic de bois d’ébène sur les bords de Loire, là où la noyade était alors succédané de la décapitation, faute de guillotines dans la place. Cet ébène–là désignait un trafic d’esclaves que nos philosophes des Lumières, « ces songe-creux » disait-il imprudemment, décriaient déjà depuis un long moment. Chefs d’accusation ? «Esclavagisme et maltraitance ». Que nenni ! « Un berger maltraite-t-il ses moutons ? » rétorquait-il. Et pourtant, pendant les traversées depuis les Amériques, nombre de ces hommes enlevés à leurs forêts et savanes natives se jetaient par-dessus bord, de désespoir, repêchés sans ménagement ni honte « avec des gaffes. De la sorte, malheureusement, on les abîmait… » Et croyez–moi, affirmait avec force et aplomb ce marquis des temps révolus, plus tard, « à Nantes ou à Bordeaux, on aura une fête de l’esclavage » ! Et l’abbé Thomas, lui-même, de renchérir : les Romains l’avaient montré, « tout allait pour le mieux dans ce monde de propriétaires. Puis le christianisme est venu et a subverti ces esclaves qui, à raison de leur nombre, ont imposé leur croyance au reste du monde et précipité la chute de l’empire. »

Yann Tanguy nous offre un succulent et truculent tableau de mœurs et d’histoires de la France revisitées et réécrites, quelque peu rocambolesques et un brin douces–amères, pleines de rudesses et de tendresses, d’enthousiasmes et de dépits, autant d’aventures « sans queue ni tête » écrit notre romancier, avouant lui-même, en toute fin de récit, que le seul et vrai bonheur sur terre de notre narrateur restera l’amour, d’une ou plusieurs femmes, qu’importe, et que « ces amours sans avenir » seront les seuls moments et trésors de l’existence dignes d’être vécus, ceux–là « où chaque battement de cœur des amants est béni de Dieu ».

Voilà un livre délectable, imprégné des romans du XVIIIe siècle dont notre romancier a su retrouver la liberté de ton, la saveur des récits et le bonheur des mots. À lire absolument !

Louis, l’échappée belle, suivi de Conversations entre amis à l’hôtel Talaru, par Yann Tanguy, Les éditions Mutine, septembre 2023, 131 p., prix : 15 euros.

À noter : Yann Tanguy n’est pas le premier romancier à réserver le même sort à Louis XVI. En 2005, Jean-Luc Benoziglio imagina un même destin royal avec « Louis Capet, suite et fin« , réjouissante fiction où l’on voit notre souverain, sauvé de la décapitation, prendre alors la fuite vers Saint-Saphorien, petite bourgade des bords du lac Léman, dans un territoire alors possession des baillis de Berne. Ce texte, aussi savoureux que celui de Yann Tanguy, n’a malheureusement pas été réédité à ce jour par les éditions du Seuil.

Bonheur de récrire l’histoire. On se fait justice soi-même et tout est à la bonne place. On ne perd plus la tête et l’on dort sur ses deux oreilles.