Ingénieure agro-économiste et présidente de l’association Solagro, Madeleine Charru intervenait ce vendredi 23 mars aux Champs Libres dans le cadre du forum Changer l’Économie. Elle revient pour Unidivers sur les enjeux d’une transition agricole vers le bio.

Vous êtes directrice de l’association Solagro. En quoi consiste votre travail ?

Madeleine Charru : En tant que directrice, je fais tout et rien ! Mon travail est surtout un travail de chef d’orchestre, pour animer le conseil d’administration et mettre en œuvre les activités. Cela fait 25 ans que je suis à la tête de ce projet, qui est devenu une vraie entreprise associative. On a maintenant 30 salariés, une importante activité de bureau d’étude… Mais les bénévoles restent très actifs au Conseil d’Administration.

Notre objectif est d’imaginer, promouvoir et accompagner les transitions énergétiques, agricoles et alimentaires. En 1981, à notre création, c’était assez hérétique. Avec notre scénario After2050, l’association veut prouver qu’il est possible de nourrir tout le monde, de produire de la biomasse, et d’avoir en même temps moins d’impact sur l’environnement, que ce soit en termes d’émissions de CO2 ou d’utilisation des ressources naturelles.

Toutes ces questions pèsent sur l’agriculture aujourd’hui : il faut produire pour manger, mais sans réaliser trop de dégâts. Le mode de fonctionnement actuel n’est pas durable. On surconsomme énormément, et ça génère beaucoup de problèmes de santé publique : obésité, diabète de type II, maladies cardiovasculaires… En plus de cela, on gaspille beaucoup : 190 kilos par personne et par an.

On peut imaginer que nous pouvons réduire ce gaspillage, revaloriser ce qu’on gaspille. Mais surtout, nous devons modifier notre assiette. On consomme deux tiers de protéines d’origine animale, et un tiers d’origine animale. L’association Solagro propose de faire l’inverse. Il faut beaucoup de kilos de végétaux – et donc d’hectares de terres agricoles – pour produire un seul kilo de viande. 80% des terres agricoles sont ainsi utilisées pour les animaux, entre les pâturages et les terres nécessaires pour le fourrage. La production de viande produit aussi beaucoup de gaz à effet de serre, avec les ruminants. Ce modèle n’est pas tenable actuellement. En parallèle, les producteurs biologiques ont besoin de plus de place, parce qu’ils sont moins productifs.

Ce qui est vrai pour la France l’est aussi pour le monde. Quand le niveau de vie progresse, comme on l’a bien vu pour la Chine, les gens mangent plus de viande, et adoptent des régimes alimentaires proches de ceux des occidentaux. Mais si tout le monde mangeait comme nous, il faudrait plus qu’une planète pour nous nourrir… Il faut donc commencer par balayer devant notre porte.

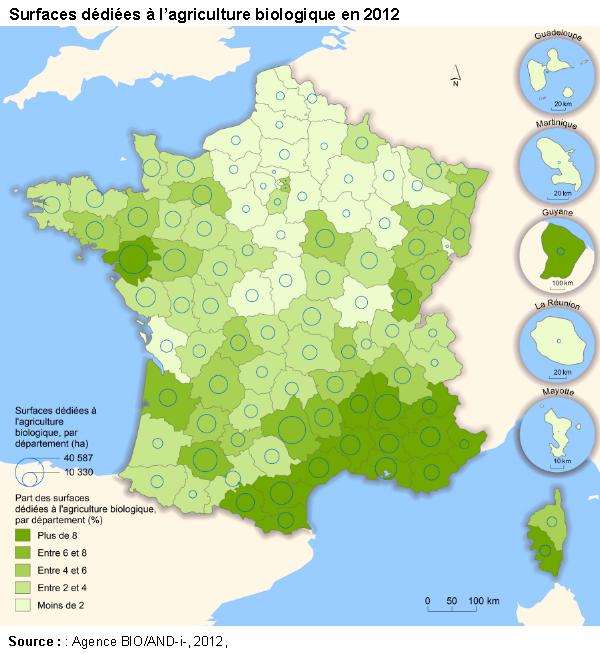

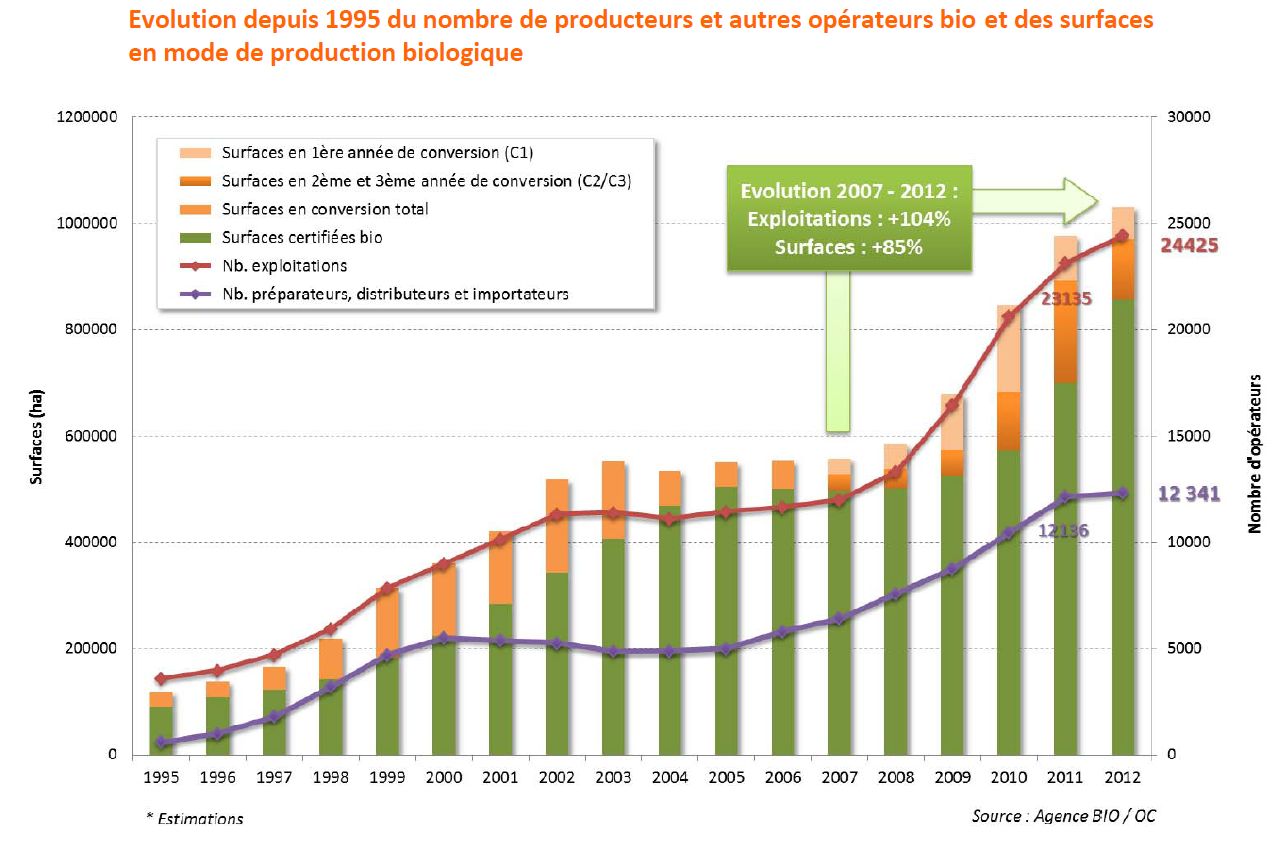

L’agriculture biologique est présentée comme une solution d’avenir, mais quelle place occupe-t-elle en France aujourd’hui ?

Madeleine Charru : Aujourd’hui, elle ne représente que quelques pourcents de la production agricole, moins de 10%. C’est très peu pour l’instant, mais ça augmente vite. Par contre, la consommation de produits issus de l’agriculture biologique a augmenté de 20% entre 2015 et 2016. Aujourd’hui, on consomme plus de bio qu’on n’en produit. Les magasins vont chercher les légumes en Italie, les céréales en Roumanie… La production n’arrive pas à suivre la consommation.

Pourquoi la consommation de bio augmente-t-elle aussi rapidement ?

Madeleine Charru : Les consommateurs ont envie de savoir ce qu’ils mangent, et il y a une prise de conscience environnementale : c’est notre santé qui est touchée, mais aussi celle de l’eau, celle des sols… Les travaux scientifiques ont montré l’impact des pesticides sur la santé, à commencer par celle des agriculteurs. Ainsi, dans le Médoc, il y a une conversion en bio incroyable, parce qu’une étude de la MSA [la sécurité sociale agricole] a montré un taux de maladie très élevé lié aux pesticides dans la vigne. A Rennes, il y a beaucoup d’initiatives également, pour protéger les cours d’eau. Tout le monde s’aperçoit qu’on s’est un peu empoisonnés, qu’on a empoisonné les insectes, les oiseaux. Il y a longtemps que certains scientifiques le disent, mais la prise de conscience est désormais populaire et générale.

Mais malgré il y a trop peu de paysan en agriculture biologique…

Madeleine Charru : Ce n’est pas si facile que ça de se convertir en bio, et il y a peu d’accompagnement pour le faire. Pour l’accompagnement budgétaire, il existe des aides européennes à la conversion. Mais il y a eu tellement d’agriculteurs à passer au bio que les lignes budgétaires dédiées ont été rapidement consommées. Surtout, il y a peu d’accompagnement technique. Les chambres d’agriculture et les coopératives ne sont pas en mesure d’accompagner les conversions, soit par manque de connaissance technique, soit parce que cela ne les intéresse pas. Ce n’est pas dans l’intérêt de tout le monde de défendre le bio…

Comment faire, donc, pour que cela se développe davantage ?

Madeleine Charru : Il y a diverses façons de faire. Il est possible d’accompagner les agriculteurs, et de valoriser ceux qui s’y sont mis pour montrer que ça marche. Les agriculteurs sont assez opérationnels, ils aiment bien voir pour croire. Si nous montrons que des gens comme eux s’en sortent bien en bio, cela peut faire tâche d’huile. Alors nous essayons de mette en valeur les pionniers. C’est ce que nous avons fait sur notre site OSAE [Osez l’Agrio-Ecologie, ndlr] : ce sont les agriculteurs qui y parlent directement aux autres agriculteurs. On organise aussi des rencontres, surtout en Midi-Pyrénées et aux alentours.

Mais si on veut que cette situation change, il faut que tout change en même temps. Un agriculteur aura du mal à changer tout seul. Si la coopérative locale n’achète pas de bio, il ne saura pas quoi faire de sa production. Il faut aussi que les choses changent au niveau de l’agrofourniture. Une mesure d’Emmanuel Macron va être mise en place pour aller dans ce sens : il s’agit de séparer les fonctions de conseil et de fournisseur aux agriculteurs. Mais pour que cela soit effectivement mis en place, il faut que les coopératives aient un intérêt à le faire. Il faut qu’elles comprennent qu’elles peuvent créer de nouveaux métiers, pour conseiller et accompagner les agriculteurs.

Déjà les choses bougent un peu, grâce à la demande. Il y a une coopérative qui faisait quelques légumes secs bio. Ils ont eu une telle demande qu’ils ont mis en place des centres de triage, et passé des contrats avec les agriculteurs locaux. Cette demande venait d’abord d’Allemagne. Maintenant, elle est française, avec les Biocoop par exemple. Ce qui est intéressant, c’est que chacun avec ses achats peut influencer suivant ce qu’il met dans son panier. A terme, ça peut faire bouger les choses.

Mais avec cette demande, l’agriculture bio évolue aussi parfois vers une agriculture plus industrielle, au risque de renier ses propres valeurs originelles…

Madeleine Charru : Est-ce qu’il faut lutter contre ? Il vaut mieux du bio industriel que du non bio industriel… même si ce n’est pas ce qu’on promeut. Pour nous, le modèle de l’agriculture familiale doit évoluer, pour aller vers des modèles coopératifs. Mais est-ce qu’il y a assez d’agriculteurs pour ça ? C’est encore un autre problème.

La question du libre-échange pèse aussi sur l’agriculture et l’alimentation. Les opposants au traité de libre-échange transatlantique s’inquiétaient de voir les normes sanitaires abaissées. Plus récemment, les agriculteurs se sont opposés à la signature d’un accord de libre-échange avec l’Amérique latine, grosse productrice de viande…

Madeleine Charru : Si j’étais ministre de l’agriculture je ne signerais pas ces accords. Mais je ne suis pas ministre ! Dans un marché ouvert, les agriculteurs français ne peuvent pas être compétitifs en faisant plus et moins cher. Parce que face à eux, il y a d’immenses latifundae… Par contre, ils peuvent se démarquer par la qualité, parce que la prise de conscience qu’il ne faut pas bousiller notre planète et notre santé est croissante.

Une des façons d’avancer dans ce sens de plus de qualité, ce sont les plans alimentaires territoriaux. Les pouvoirs publics ont un levier d’action à travers la commande publique, avec les cantines, les EHPAD… Avec ces plans ils regardent à leur échelle quels sont leurs besoins, pour voir comment les satisfaire au niveau local. S’ils disent : on veut du bio, on va privilégier les agriculteurs du territoire, ils peuvent lutter contre la mondialisation et permettre à ces agriculteurs de produire correctement.

Cela va bientôt exister à Rennes, avec le plan alimentation durable. [D’ici 2020, la ville veut atteindre un objectif de 20% de produits biologiques en restauration collective, ndlr.] Solagro vient d’accompagner le Grand Clermont pour aller dans ce sens, les Hauts de France vont aussi faire un appel à projets… Et cela a des effets très concrets. Par exemple, si un territoire veut mettre du poulet bio dans les cantines scolaires, il va voir qui fait du poulet dans la région, et comment accompagner ces producteurs pour ce convertir vers le bio. Nous avons eu des expériences similaires pour mettre en place des ateliers de transformation qui utilisent du lait bio pour faire du fromage ou des yaourts. Cela permet une réorganisation à l’échelle du territoire, à travers une demande qui est identifiée est qui garantit le débouché, donc cela aide à la conversion…