Le 13 avril 2025, Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc, était l’invité de l’émission C’est pas tous les jours dimanche sur BFMTV. Au cours de cet entretien, il a abordé plusieurs sujets économiques et sociaux majeurs, notamment l’inflation, la fiscalité et le pouvoir d’achat. Selon lui, dans les pas de Jacques Attali, nous sommes entrés dans une séquence de 10 ans d’incertitudes. Décryptage.

Inflation persistante : entre ajustement conjoncturel et réalité structurelle

Michel-Édouard Leclerc, vendeur-acheteur-distributeur-commerçant de produits du quotidien, reconnaît que l’inflation de 2022-2023 est en net ralentissement, mais il alerte sur une forme de « normalisation » d’un niveau élevé des prix. Sa déclaration selon laquelle les hausses devraient se stabiliser « entre 2 et 3 % » masque une réalité plus complexe :

- L’inflation alimentaire reste plus élevée que l’indice général, autour de 4 à 5 % début 2025 selon l’INSEE. Leclerc l’admet à demi-mot, en soulignant que des produits phares – chocolat, café, beurre – ont encore connu des hausses significatives.

- Il évoque des facteurs exogènes temporaires (mauvaises récoltes, crises géopolitiques, perturbations logistiques), mais ceux-ci révèlent une vulnérabilité systémique des chaînes d’approvisionnement, notamment sur les produits importés.

- Son estimation « sauf événement exceptionnel » traduit une anticipation prudente mais incertaine, liée aux risques récurrents : conflits, climat, spéculation sur les matières premières.

→ Analyse : cette inflation modérée mais durable alimente un phénomène d’érosion invisible du pouvoir d’achat, surtout pour les ménages qui n’ont pas connu de revalorisation salariale suffisante. Leclerc se positionne en observateur vigilant, tout en refusant une lecture alarmiste, pour maintenir la confiance des consommateurs.

Fiscalité et déficit : critique d’un État jugé dispendieux

Leclerc adopte une posture très critique envers la fiscalité, notamment les projets du gouvernement visant à compenser le déficit budgétaire par des hausses d’impôts :

« On n’a jamais envie de payer plus d’impôts juste pour boucher des trous, surtout que le seau n’est pas bouché. »

Cette métaphore illustre plusieurs éléments :

- Une délégitimation implicite des institutions fiscales, en posant l’État comme mauvais gestionnaire, incapable de réformer ses dépenses.

- Une lecture « entrepreneuriale » du budget public, où chaque euro prélevé doit correspondre à une efficacité immédiate, ce qui ne tient pas compte des fonctions redistributives ou d’investissement de long terme de la fiscalité.

- Une proximité avec les thématiques des « gilets jaunes » : sentiment d’injustice fiscale, d’inefficacité de l’État central, de déconnexion des élites.

→ Analyse : Michel-Édouard Leclerc renforce ici son image d’opposant modéré au système, proche du terrain, en phase avec une frange des classes moyennes inférieures et des indépendants. Il exprime un populisme économique soft, sans sombrer dans l’anti-étatisme radical.

Pouvoir d’achat et carburant : une stratégie de défense commerciale habillée en cause publique

En proposant le litre de carburant à 1,50 €, Leclerc revient sur un terrain déjà occupé en 2022 et 2023, celui de la défense du pouvoir d’achat par l’action commerciale. Il conditionne toutefois cette possibilité à un allègement de la fiscalité sur les carburants :

- Il dénonce la part des taxes dans le prix à la pompe, qui représente en moyenne 60 % du coût total en France (TICPE + TVA).

- Il réaffirme que Leclerc vend déjà à prix coûtant, ce qui valorise l’enseigne comme un acteur économique « solidaire ».

- Il incarne une intermédiation directe entre les consommateurs et le marché, court-circuitant l’État : l’hypermarché devient médiateur de justice sociale.

→ Analyse : c’est un levier stratégique double. Sur le plan économique, cela capte les flux en station et génère du trafic en magasin. Sur le plan symbolique, cela fait de Leclerc un substitut à un État perçu comme inefficace. Il s’inscrit ainsi dans la logique des entreprises citoyennes, mais sans en adopter les codes sociaux progressistes.

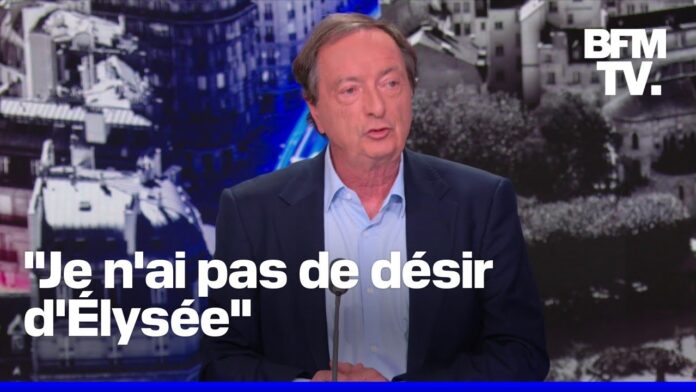

Le positionnement politique de Michel-Édouard Leclerc : le refus de la candidature, mais pas du débat public

Leclerc a réaffirmé ne pas vouloir se présenter à la présidentielle de 2027 :

« Je n’ai pas de désir d’Élysée, mais j’ai un vrai désir de France. »

Cette formule lui permet de :

- Refuser une ambition personnelle, tout en s’instituant en figure morale et civique, engagée dans les débats majeurs.

- Se différencier d’autres entrepreneurs candidats (comme Éric Dupin ou Laurent Tapie), pour éviter le procès en récupération.

- Continuer à occuper le champ médiatique et politique, en tant qu’autorité populaire sur les enjeux économiques.

→ Analyse : Leclerc construit une figure hybride : ni homme politique, ni simple patron. Il se positionne comme passeur entre l’économie de marché et les besoins sociaux, porteur d’un discours de bon sens, pragmatique, à forte résonance dans les classes populaires.

Une stratégie de parole publique ancrée dans la société des médias

Le choix de s’exprimer sur BFMTV, une chaîne à forte audience populaire et continue, participe d’une stratégie maîtrisée :

- Leclerc maîtrise l’agenda médiatique, en apparaissant comme un interlocuteur régulier dans les périodes sensibles (rentrée, budgets, hausses de prix).

- Il s’adresse à un public hors des circuits classiques de l’information économique, plus proche du quotidien que de la macroéconomie.

- Il consolide une figure médiatique récurrente, presque institutionnelle, capable de concurrencer des ministres sur leur propre terrain.

→ Analyse : Michel-Édouard Leclerc utilise les médias comme amplificateur d’une parole para-politique. Il joue sur la porosité entre économie, société et politique pour incarner une forme de « voix du peuple » adossée au marché.

Cet entretien de Michel-Édouard Leclerc en avril 2025, à l’image des précédents, s’inscrit dans une stratégie parfaitement assumée de défense active du pouvoir d’achat, de critiques ciblées de la fiscalité et de positionnement para-politique. Il fait de la parole publique un outil de médiation entre l’économie réelle et les attentes sociales, en capitalisant sur la crédibilité de son enseigne.