Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier 2025, une vague de départs inédite secoue la recherche scientifique américaine. Écœurés par les coupes budgétaires, les restrictions idéologiques et la précarisation de la recherche, de nombreux chercheurs ont fait leurs valises ou se préparent à immigrer vers l’Europe. Un phénomène qui rappelle les exils scientifiques des années 1930.

Une politique hostile à la science

Dès son investiture, Trump a entrepris de désosser les structures fédérales de soutien à la recherche. Le budget de la National Science Foundation a été amputé de 40 %. L’Environmental Protection Agency a vu ses missions climatiques transférées à des organismes pro-pétrole. Plusieurs mots-clés — « genre », « diversité », « inégalités », « changement climatique » — ont été bannis des documents officiels.

Cette orientation idéologique s’est doublée d’une campagne contre les institutions académiques, accusées de « propager la propagande woke ». Les universités comme Harvard, Stanford ou Yale ont vu leurs crédits fédéraux menacés s’ils ne « rééquilibraient pas » la représentation idéologique de leurs équipes enseignantes. Dans ce climat, de nombreux chercheurs vivent dans une insécurité institutionnelle croissante.

Le licenciement brutal de Kate Calvin, un symbole

La scientifique en chef de la NASA a été licenciée le 10 mars 2025 par l’administration Trump. Cette décision s’inscrit dans une vague de licenciements touchant les agences fédérales, officiellement au nom de l’« optimisation des effectifs » avec une possible coupe de 50 % des programmes scientifiques de la NASA d’ici 2026. Le bureau de la scientifique en chef, en place depuis les années 1980, est purement supprimé, tout comme d’autres entités internes liées à la diversité, à la stratégie ou à l’innovation technologique.

Figure internationalement reconnue dans le domaine du climat, Calvin avait été nommée en 2022 et était également co-présidente du groupe 3 du GIEC. Début mars, elle a été empêchée par le gouvernement de représenter les États-Unis en Chine lors d’une réunion sur le calendrier du prochain rapport du GIEC, et interdite de toute déclaration à la presse.

Une Europe à l’offensive

Les institutions européennes ont rapidement saisi l’opportunité. Une coordination politique inédite entre ministres de la Recherche d’Allemagne, de France, d’Espagne, des Pays-Bas et de Suède a abouti, en mars 2025, à une lettre ouverte à la Commission européenne demandant :

- Un fonds spécial européen d’accueil pour chercheurs américains exilés (500 millions d’euros sur 4 ans, en cours de validation) ;

- Des visas scientifiques express, facilitant l’installation dans les pays d’accueil ;

- Des chaires de recherche prioritaires dans les grands organismes (CNRS, Max Planck, CSIC espagnol, etc.).

Plusieurs universités européennes ont également ouvert des portails spécifiques pour candidatures directes de chercheurs américains (ETH Zurich, Oxford, KU Leuven…).

Aix-Marseille Université viient de lancer un programme « Safe place for science » quii va dégager 10 à 15 millions d’euros afin d’accueillir une quinzaine de chercheurs américains avec une enveloppe de 600 000 à 800 000 euros par chercheur sur trois ans.

Un basculement scientifique mondial ?

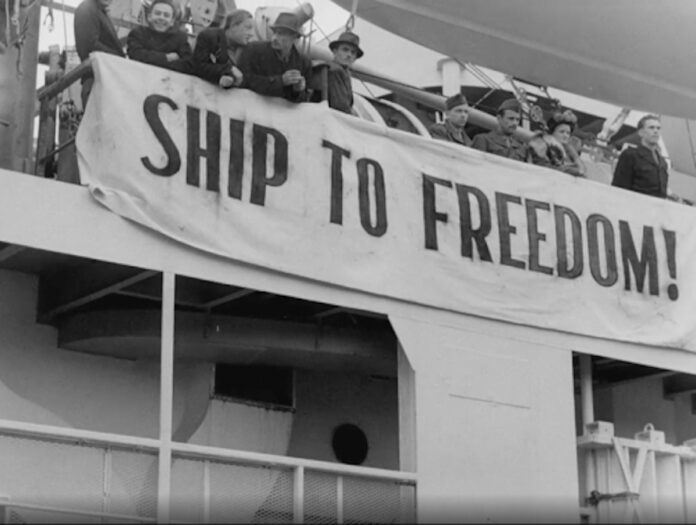

Ce mouvement n’est pas sans rappeler l’exode des scientifiques allemands et autrichiens fuyant le nazisme dans les années 1930. Si les proportions sont moindres aujourd’hui, la symbolique est forte : un pays autrefois leader mondial devient un terrain miné pour la recherche libre. Des domaines entiers — climat, biologie sociale, santé publique, justice environnementale — sont aujourd’hui en train de glisser du centre de gravité américain vers le continent européen. L’Europe a une responsabilité historique. Ce n’est pas seulement une question d’opportunité, mais de refuge éthique.

Les États-Unis pourraient restreindre les coopérations bilatérales ou riposter diplomatiquement

L’accueil de chercheurs américains critiques de leur propre gouvernement, ou issus de secteurs sensibles (défense, intelligence artificielle, bioéthique…), pourrait être interprété par Washington comme une tentative de captation stratégique. Dans un contexte de compétition technologique accrue, notamment avec la Chine, les États-Unis sont de plus en plus vigilants sur les flux de savoir et la protection de leur capital intellectuel.

L’Europe s’exposerait alors à des réactions diplomatiques ou institutionnelles : suspension de coopérations scientifiques, pression sur les universités partenaires, voire restrictions d’accès à certains programmes transatlantiques. Plus subtilement, cela pourrait aussi alimenter une méfiance américaine vis-à-vis d’un continent perçu comme accueillant les « transfuges » de la recherche. Pour les pays européens, il s’agirait donc de défendre une politique d’accueil sans rompre les équilibres d’influence dans les alliances scientifiques mondiales.

Débat public : les opinions européennes sont-elles prêtes à soutenir des investissements massifs ?

L’idée d’un afflux de scientifiques américains en quête de liberté académique pourrait susciter un certain enthousiasme médiatique ou politique — notamment si elle est perçue comme une revanche symbolique de l’Europe des Lumières sur un monde anglo-saxon en crise. Mais dans la durée, cette dynamique ne pourra s’installer sans un soutien réel de l’opinion publique.

Cela implique d’expliquer pourquoi il est pertinent d’investir massivement dans l’accueil de chercheurs étrangers, même issus d’un pays historiquement dominant. À une époque où les universités européennes peinent parfois à financer leurs propres programmes, où la recherche souffre d’austérité, une telle politique pourrait être jugée élitiste ou déconnectée des priorités sociales, voire produire du mécontentement chez quelques scientifiques nationaux. Il faudra donc montrer que ces scientifiques étasuniens ne viennent pas prendre, mais contribuer : à l’innovation, à l’enseignement, au rayonnement intellectuel du continent européens et de ses pays membres, tous unis pour un avenir libre et rationnel, contre la bête immonde qu’elle soit rouge, brune ou verte.