En plein été qui, cette année, transforme la douce Bretagne en fournaise, et pousse inconsidérément tant de vacanciers à se dénuder et offrir aux rayons assassins leur vulnérable nudité, il semble judicieux de découvrir le dernier livre de Claire Maingon, historienne d’art, commissaire d’exposition et professeure à l’université de Rouen : L’Œil en rut, sous-titré : Art et érotisme en France au XIXe siècle.

Si le terme « érotique » n’apparaît dans le Dictionnaire classique français qu’en 1839, la contemplation du corps nu remonte aux origines mêmes de la représentation picturale et sculpturale, c’est dire si elle n’a pas d’âge. Mais le propos audacieux de l’historienne d’art est d’y jeter un œil contemporain en soulignant la complaisance, peut-être perverse, à plaquer sur la beauté des corps qui, chez les Grecs et Socrate, était le support moral de l’élévation philosophique, ce que le XIXe siècle a popularisé sous le nom d’érotisme. Et l’on ne s’étonnera pas que le recueil indien du Kamasutra, un manuel qui, établissant la jonction avec la divinité par l’union des corps, favorisait la procréation dans un pays qui sera bientôt le plus densément peuplé de la terre, soit devenu un best-seller aux visées douteuses d’un quelconque « œil en rut ».

Ce rapport au divin, dans notre civilisation occidentale, trouve sa plus éclatante illustration dans le poème du Cantique des cantiques, où la rencontre amoureuse et charnelle devient l’allégorie de l’union spirituelle avec Dieu, d’où les gloses multiples de ce poème, notamment chez les mystiques espagnols et Jean de la Croix. Mais Claire Maingon, dans ce beau livre qui marie, dans la beauté, image et texte, lèvera tous les doutes en pénétrant par l’analyse, comme elle l’a précédemment fait (dans Les Scandales érotiques de l’art, Beaux-Arts éditions, 2016), l’arcane de ce qu’on a appelé plus récemment l’érotisme. Et le titre qu’elle a choisi et qui pourrait être perçu comme provocant, n’est qu’une façon plaisante de nommer le voyeurisme.

« Ce livre, écrit Claire Maingon, est consacré à la représentation et à la visibilité… de la nudité féminine, érotique, dans l’art français au cours de ce siècle réputé « moral » ». Et elle note, l’absence de « visibilité » du masculin dans cette galerie érotique, sans doute parce que l’homme regarde et la femme pose. C’est pourquoi elle écrit, alors qu’elle reproduit le célèbre tableau de Courbet, qui faisait les délices de Lacan, en tout dernier lieu : « On ne trouve pas d’équivalent à L’Origine du monde, de Courbet concernant la représentation du sexe masculin ».

Mais quoi ? Quelle est la part de l’art et celle de la morale ? Eh bien ! « en France, dès les années 1820, les œuvres d’art, les images, les photographies et les écrits ont été soumis au cadre défini par la loi sur les outrages à la morale publique et aux bonnes mœurs ». Tout comme, dans le même temps, en Angleterre par l‘Obscene Publications Act, pour ne rien dire des États-Unis où tout a toujours pris plus d’ampleur, dans la déferlante du puritanisme. Sauf que, observe malicieusement l’autrice, « aucune loi n’a véritablement empêché l’érotisme ou la pornographie de proliférer ». La bonne question que se pose Claire Maingon, à l’initiale, est de s’interroger avant tout : « D’où vient l’érotisme du XIXe siècle ? »

Entre interdits et dévoilements, on voit bien que, en toute schizophrénie, nous avons là « une société française qui condamnerait le sexe mais ne penserait qu’à ça ». Et ce ne sont pas les nombreux soubresauts de type sexuel dans la vie politique et sociale d’aujourd’hui qui diraient le contraire. C’est ce que Norbert Elias appelait en 1939 la « civilisation des mœurs » dans laquelle, souligne l’autrice, « la pudeur est érigée en dogme moral… sous l’expression « bonnes mœurs » ». Alors Claire Maingon nous emmène faire un tour au musée afin, dit-elle, de « voir l’érotisme ». Au demeurant, cet érotisme se trouve moins dans la représentation de la nudité que dans l’œil du visiteur qui, s’appuyant sur l’objet, bâtit son récit. Ainsi Théophile Gautier voyait dans La Joconde une hétaïre aux multiples amants, tandis que Baudelaire, une fois de plus, sanctionne le crétinisme d’une société où la « putain à cinq francs » qu’il a conduite au Louvre et contemplant tous ces nus étalés, « se mit à rougir, écrit-il, à se couvrir le visage » et à se demander « comment on pouvait étaler publiquement de pareilles indécences » !

Le paravent, inventé alors par l’esprit bourgeois, tient dans ce mot : académisme, qui balaiera l’indécence et permettra enfin de contempler la beauté sans la contempter. Ainsi Napoléon III pourra-t-il acquérir une Léda alanguie sur sa couche, effleurée par le cygne, ou une Vénus aux cheveux d’or, voire quelque Bacchante. Manet, dont la célèbre Olympia fut généralement vilipendée, après le refus pour cause d’immoralisme de sa Nana au Salon de 1877, eut l’idée de l’exposer dans un magasin de photographies et de meubles du boulevard des Capucines ; en somme, cette « dame dans un intérieur cossu, jupon clair aux hanches, épaules et bras nus », écrit l’autrice, il « la met sur le trottoir », ce qui nous vaut ce commentaire de Joris-Karl Huysmans : « Inutile d’ajouter que, matin et soir, l’on s’entasse devant cette toile et qu’elle soulève les cris indignés et les rires d’une foule abêtie ». Sauf que ce qu’on se refuse de voir et d’admirer, on se presse pour le regarder non sans égrillardises au théâtre du vaudeville où la nudité balance entre l’indécence et la grivoiserie.

Mais aujourd’hui, nul n’aurait plus l’idée, ou l’outrecuidance, de s’offusquer de la représentation du nu féminin, et l’on peut s’extasier sans nulle retenue ni fausse indignation, des Vénus d’Ingres ou des bronzes de Camille Claudel, tout comme naguère on admirait la beauté nue que peignaient le Titien, Vélasquez ou Goya. L’un des morceaux de bravoure de ce livre est l’analyse de l’emblématique Olympia de Manet qui, écrit l’autrice, « joue un rôle majeur dans l’histoire de l’art érotique, car elle modifie le lien traditionnel entre le sujet et le spectateur ». Et en effet, cette nouvelle « Maja desnuda » n’a plus l’attrait érotique ou la beauté incitative que lui donnait Goya : « La touche est brutale, les chairs jaunes. Le regard lui aussi est franc, sans suavité aucune. Elle nous regarde droit dans les yeux, le cou dressé, sans amollissement ou lascivité. » Et c’est que ce que Manet nous montre, en nommant ce nu si peu sensuel « Olympia » ─ « surnom courant dans le monde prostitutionnel de son temps », c’est un tableau social unissant « le corps et le sexe tarifé », mêlant donc deux motifs inconciliables « le nu classique et la prostitution ». Ce que le roman réaliste du XIXe a opéré en mettant à bas l’idéal falsifié et l’hypocrite noblesse, dans ce qu’on a appelé « la dégradation de l’épopée », des peintres comme Manet, Toulouse-Lautrec ou Picasso ─ ses demoiselles d’Avignon ne représentent rien d’autre que les putains de la rue d’Avignò à Barcelone) ─ l’ont réalisé aussi en pareille esthétique, qui est moins celle du dévoilement que de la démystification.

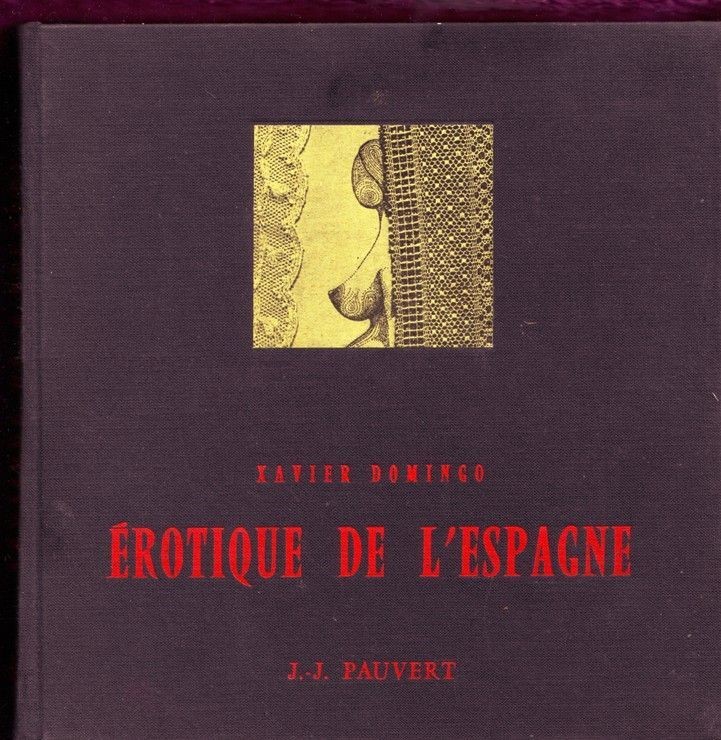

Sans oublier cette condition dont Claire Maingon fait son nombre d’or : « Une œuvre d’art est d’abord un récit, elle relève de l’imaginaire artistique, elle n’est pas la transcription directe d’une réalité objective. » Un mot encore sur la censure, ou l’autocensure. En 1966 j’ai rencontré l’écrivain espagnol Xavier Domingo, qui avait fui le franquisme et voulait publier en France son essai illustré sur l’érotisme espagnol, et c’est Jean-Jacques Pauvert qui le publia, sans mention du nom du traducteur, car, jeune assistant à la Sorbonne, et craignant les foudres puritaines, je me gardai bien de montrer mon visage. Aujourd’hui, sauf retour de manivelle du puritanisme – feu sous les cendres, je n’ai plus cette honte, au demeurant stupide. Car cet ouvrage, tout comme celui de Claire Maingon, est avant tout pédagogique, tout en étant historique, sociologique et, forcément, esthétique, sans rien perdre de sa saveur et du plaisir conjugué du texte et de l’image. Car L’Œil en rut éclaire, il dessille notre regard et nous apprend à voir, même quand il s’agit d’une simple photo de Robert Doisneau intitulée Le Regard oblique. Tel est le mot de la fin : « La représentation de la nudité et de la sexualité a toujours été un tabou, un sujet licencieux sinon un sujet à débats, au regard des mœurs, des opinions et des regards. »

Claire Maingon, L’Œil en rut – Art et érotisme en France au XIXe siècle, Norma éditions, 256 pages, 350 illustrations, novembre 2021, 45€