Dans L’Opéra à l’écran, publié aux éditions Gremese, Jean-Max Méjean analyse de manière méthodique une cinquantaine de films, qu’il juge d’une importance singulière, et aborde les différents liens existants entre les deux formes d’art que sont l’opéra et le cinéma.

S’il est un art qui connaît une double vie c’est bien celui de l’opéra qui, créé pour ce qu’on appelait au XIXe siècle à Paris la Grande Boutique, c’est-à-dire la scène du Palais Garnier, où triomphèrent le grand opéra et le bel canto, accède depuis le début du XXe siècle à une deuxième vie en passant devant la caméra. Ce phénomène est si considérable qu’il intéresse aujourd’hui un ouvrage qui est un véritable dictionnaire, dirigé par le critique cinématographique Jean-Max Méjean, avec pour titre L’Opéra à l’Écran, mobilisant vingt critiques et envisageant pas moins de cinquante productions de cinéma ayant l’opéra pour objet, sujet et thème, et établissant une filmographie quasi exhaustive de plusieurs centaines de films de 1903 à 2022 par les soins d’Enrico Giovanelli, qui nous offre, en prime et en technicolor, 80 photogrammes illustrant ces films-opéras. À l’heure où dans maintes villes on projette sur grand écran et en public quelque opéra filmé, en rameutant les foules à moindres frais, ce livre dresse un inventaire des plus excitants en diverses modalités : l’adaptation à l’écran, l’opéra comme acteur du film, comme espace de jeu et d’action, comme objet de mise en scène et comme inspirateur du film ; ce qui ne manquera pas de ravir aussi bien mélomanes que cinéphiles. Andiam. Incominciate! – prologue de I Pagliacci – Place au théâtre, Moteurs… Action !

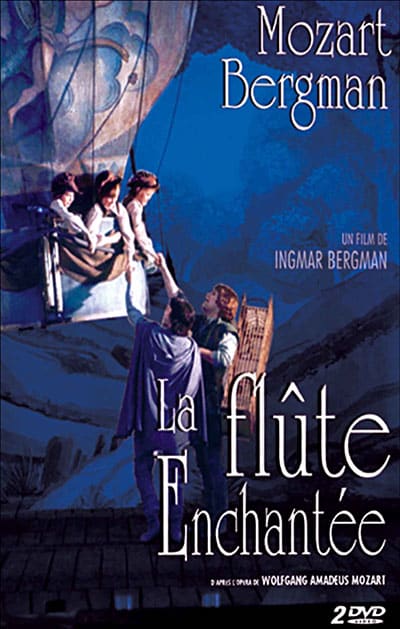

L’opéra est chez lui au cinéma. Sait-on que le palais Garnier a servi de décor à quelque cent films, dont La Grande vadrouille, qui donna à Louis de Funèsgrimé en chef d’orchestre l’un de ses meilleurs rôles ? Et comment de pas être fasciné par ce mélange des genres qui nous fit admirer le Don Giovanni de Joseph Losey, la Carmen de Francesco Rosi et l’emblématique Flûte enchantée d’Ingmar Bergman ? Mais s’il est vrai qu’au temps du Muet et de la caméra fixe, il suffisait de la placer devant la scène et nous avions ainsi La Damnation de Faust de Berlioz, premier film en 1903, bientôt la mobilité de la caméra et les effets spéciaux trouvèrent dans l’opéra une riche matière romanesque et dramatique, bien au-delà du célèbre Fantôme de l’Opéra de Dario Argento ou du Phantom of the Paradise de Brian de Palma. Et qu’aurait été le grand Serguei Eisenstein sans son Ivan le terrible, un film baroque en forme d’opéra sur une musique de Prokofiev, ou l’obsédant Andrzej Zulawski sans son Boris Godounov qui est d’abord le grandiose opéra de Moussorgski ?

Mais l’opéra fonctionne d’abord comme dispensateur de mythes, d’où l’incroyable succès à l’écran de ces grands archétypes que furent Faust, Carmen, Othello, ou d’un thème aussi présent dans l’opéra La Tosca que le combat politique et la torture, pour la première fois représentée sur scène. On se reportera alors à l’interprétation filmique des plus novatrices, voire révolutionnaires, de Benoît Jacquot, mêlant, dans son film en 2001, « les passions humaines, qui ont toujours nourri le théâtre depuis la tragédie grecque, et les problèmes politiques et sociétaux du moment », avec un jeu de couleurs et la profondeur du noir digne du peintre Soulages, où l’on peut voir « un prolongement métaphysique de la destinée humaine sombrant dans l’incertitude de l’au-delà ». Rien de plus grave et envoûtant que la musique de Wagner et son opéra total ; comment s’étonner que l’on trouvera du Wagner dans près de mille films, avec en apothéose la célèbre séquence de Charlot grimé en führer et jonglant avec le globe terrestre sur le prélude de l’Acte I de Lohengrin ?

L’opéra est avant tout un spectacle et un enchantement. Le cinéma ne pouvait que s’emparer de la scène lyrique et de ses grands airs pour séduire ou fasciner le spectateur. Non pas en se limitant à filmer ce qui se passe sur la scène du théâtre, mais en l’investissant de la propre inventivité, voire l’idéologie, du metteur en scène. Ainsi Bergman nous fait croire que sa Flûte enchantée a réellement été tournée dans le théâtre baroque du château de Drottningholm, résidence officielle de la famille royale de Suède, alors qu’il l’a « méticuleusement reconstruit en studio », qu’il fait chanter ses artistes non plus dans l’italien mozartien mais en suédois, et qu’il accorde autant d’importance à ce qui se passe sur scène que dans la salle :

« Pour mieux souligner l’universalité de l’œuvre, qu’il veut destiner à un large public…, Bergman choisit d’accompagner la musique d’ouverture par un extraordinaire défilé de visages attentifs, dont la succession en plans brefs suit le rythme de la musique [on aperçoit pendant un sixième de seconde Bergman, les yeux baissés, souriant] : femmes et hommes de couleur de peau et d’âges mêlés, avec un point d’ancrage, qui va servir de fil conducteur pendant tout le film, le regard d’une merveilleuse petite fille dont Bergman en gros plan montre les émotions discrètes à intervalles réguliers (ses sourires, ses étonnements, et surtout l’envoûtement que suscite chez elle la magie du spectacle).

On verra aussi que le metteur en scène tire à lui la représentation lyrique, et un excellent exemple est le film Carmen de Francesco Rosi qui, certes, respecte scrupuleusement la partition musicale et les chants, mais renvoie l’Andalousie initiale – au demeurant, fantasmée par Bizet, sur les traces de Mérimée – à « la Sicile desséchée qui l’obsède », et l’on retrouvera maintes séquences ou images qui renvoient au film qui fit sa gloire, Salvatore Giuliano :

« Sa Carmen âpre et passionnelle s’inscrit dans sa galerie de personnages siciliens ou napolitains, dans un même paysage de cailloux et de sable, et un même mystère entourant les mouvements du cœur et les éclats de la passion. »

De même Otto Preminger, en nous donnant sa Carmen Jones choisit-il, comme il le fera dans son film suivant Porgy and Bess, des personnages noirs, élevant ainsi la « négritude » à la même catégorie que les Blancs américains :

« Preminger, en utilisant avec beaucoup de liberté la trame de l’opéra français, exprime là son amour du monde des Noirs… Ainsi nous en donne-t-il, d’un bout à l’autre, une image positive pour la simple raison que ces Noirs sont aussi ‘’normaux’’ que les Wasp et que Preminger, pour la première fois au cinéma, présente comme des Américains ordinaires. »

Et certes, l’Opéra est aussi spectacle de divertissement. Qui n’a ri à la performance de Laurel et Hardy dans Fra Diavolo où, dans ses grimaces jubilatoires, « Stanlio, sur ordre de Fra Diavolo, doit pendre haut et court Ollio », et qu’importe alors le contre-ut du ténor ? Des contre-uts on en retrouve à revendre dans la pochade la plus comique, tout en étant terriblement mélancolique, de Fellini qui, dans E la nave va…, nous raconte: « La diva est morte, l’opéra n’est plus et, destin fatal, le monde s’écroule ». Et tandis qu’éclate la guerre de 14, et que l’on clame guerra ! guerra ! comme le chœur d’Aïda, Fellini « filme le chaos ».

Mais non, si la guerre est toujours là et la folie des hommes, l’opéra n’a pas dit son dernier mot, et renaît toujours de ses cendres, autant que le théâtre de la Fenice (le Phénix) de Venise où Verdi donna, en 1853, la première de sa Traviata, et qui brûla plusieurs fois. Alors nous revivons « les derniers mois de l’occupation autrichienne de la Vénétie », dans Senso où Luchino Visconti filme le troisième acte du Trouvère de Verdi : là, quand Manrico entame la fameuse aria au double contre-ut Di quella pira (« De ce bûcher »), on voit tous ces papiers qui tombent du poulailler, frappés du drapeau italien, tandis que les jeunes rebelles au paradis crient « Viva Italia ! », Visconti nous rappelant aussi que Verdi, à travers son acronyme V.E.R.D.I. (Viva Emanuele Re d’Italia), fut le signe de ralliement des patriotes italiens. Et assurément Visconti, qui fut aussi metteur en scène des scènes lyriques, va développer son film dans une inspiration de grand opéra :

« Dans son essai sur le cinéma L’Image-temps, Gilles Deleuze écrit que « le génie de Visconti culmine dans ces grandes scènes ou ‘compositions’, souvent en rouge et or, opéra de Senso, salons du Guépard, château de Munich de Ludwig, salles du Grand Hôtel de Venise, salon de musique de L’Innocent : images cristallines d’un monde aristocratique’ ». Sombre éclat et fragilité de cristal en effet révélés par le film-opéra qu’est Senso ».

Pour finir, voyons l’utilisation de l’opéra à des fins burlesques quoique non dénuées d’intention, en 1935, avec la Nuit à l’Opéra des Marx Brothers qui sont « à eux trois toute une entreprise de démolition », démystifiant la société américaine et sapant ses certitudes. On retrouvera la partition la plus périlleuse, vocalement, de Verdi, Il Trovatore, mais c’est tout l’opéra qui s’effondre, les cintres, les décors et les voix, avec une jubilation ravageuse, la déferlante burlesque ne pouvant plus arrêter ce qu’André Breton, plein d’admiration, appelait la « désintégration du réel par la poésie ». Anticipant le navire en détresse de Fellini, quand le ténor pousse – déjà, avant Visconti, avant Fellini – la strette au double contre-ut du Trouvère, qu’on entendra dans Senso et que poussera d’une gorge grotesque le ténor ridicule d’enflure de E la nave va, Harpo grimpe littéralement aux rideaux, se balance dans les airs, nous offre un numéro inédit de trapèze volant en déchirant le décor :

« Loufoque à souhait cette Nuit à l’Opéra fonde, pour les films à suivre, la comédie burlesque de la MGM au lion rugissant dans la gorge muette de cet héritier de Buster Keaton (crédité au scénario de ce film), Harpo, clown number one, composant avec le moustachu hâbleur et le pianiste au doigt-revolver, une triade au rire qui tue, un tiercé gagnant ! »

La place manque pour tout dire des bonheurs d’analyse et de lecture de ce livre qui apparaît, à coup sûr, comme indispensable à qui s’intéresse conjointement au cinéma et à l’opéra, ce qui parfois va ensemble comme le montre l’écrivain colombien Héctor Abad qui campe un curé passionné qui ne vit que d’opéra et de cinéma dans son dernier roman Sauf mon cœur, tout va bien (La Part Commune, 2024), nous offrant même en QR code la voix sublime de la Callas. L’Opéra à l’Écran devra figurer dans toute bibliothèque publique et sur les rayons de l’amateur éclairé.

Jean-Max Méjean (sous la direction de), L’Opéra à l’écran, éditions Gremese, 256 p., 29€. Parution : 24/10/2024

Les éditions Gremese sont spécialisées dans la littérature de cinéma, avec ses collections « Les meilleurs films de notre vie », « Les films sélectionnés » ou « Tout sur les grands du Cinéma ».

Lecture indispensable à tous ceux qui adorent et le cinéma et l’opéra- de préférence comique, ou, mieux encore, burlesque! Bravo!