À l’occasion de la parution de A Pedestrian View(1) premier livre consacré à l’illustrateur américain Robert Weaver (1924-1994), Unidivers propose à ses lecteurs de découvrir cet artiste, initiateur du Visual Journalism, particulièrement méconnu en France. En guise d’introduction à l’œuvre de Robert Weaver, voici le commentaire d’une illustration représentative du travail de l’artiste, publiée il y a un plus de cinquante ans dans les pages du magazine Playboy.

Playboy, un magazine ambivalent entre consumérisme et subversion

Avant d’aborder l’image en question, présentons le contexte de sa publication. Un Playboy américain du début des années 60 est un magazine au contenu éditorial varié, qui apparaît à la fois familier et exotique pour un lecteur de 2013. Familier parce que c’est à cette époque faste pour la presse que s’invente une esthétique hédoniste et publicitaire qui perdure dans les médias internationaux jusqu’aujourd’hui. Exotique, parce que l’en parcourant un numéro, il est fréquent de découvrir quelques textes et images de grande qualité, des « contenus » forts qui n’ont pas été éventés par le temps, qui parfois même semblent être à la pointe de l’innovation, du point de vue du fond comme de la forme.

D’abord, il convient de dire juste quelques mots sur les pages de photos de pin-up nues (les playmates), qui figurent au centre de l’ouvrage : elles sont terriblement sages et ennuyeuses, on les utiliserait volontiers aujourd’hui pour faire la réclame de savons ou de linge de bain.

La moitié d’un magazine est constitué de publicités ou de contenus éditoriaux s’apparentant à de la publicité. Voilà un catalogue de tous les moyens chics pour dépenser son argent, véritable hymne à la consommation. Pour être bien dans sa peau et espérer séduire les femmes, l’homme moderne doit s’habiller élégamment, fumer des cigarettes, boire toutes sortes de whiskies, fréquenter stations balnéaires et sports d’hiver, se rendre à l’occasion à des parties de chasse, conduire avec assurance une voiture de sport aussi bien qu’un voilier. S’il fait tout cela, le succès auprès de THE WOMAN – sorte de race extraterrestre à conquérir – paraît lui être assuré. Une partie du staff du mensuel emploie tout son art à affirmer cet idéal de réussite et de sex-appeal masculin à l’américaine.

Mais Playboy se caractérise aussi par un équilibre paradoxal entre conformisme et provocation et l’editor and publisher Hugh M. Hefner et le directeur artistique Art Paul ont l’intelligence de laisser s’exprimer librement écrivains et artistes en vogue – ou en passe de l’être, la revue donne le ton. Ainsi participent à la publication, par exemple, les écrivains de science-fiction Ray Bradbury, qui décrit avec mélancolie le désenchantement du monde moderne ou Arthur C. Clarke, qui dépeint l’écosystème planétaire menacé par la sur-industrialisation. On y trouve également des cartoons de Jules Feiffer, qui fait la satyre des couples dysfonctionnels ou de Gahan Wilson qui remet au goût du jour un humour macabre héritier de Poe et Lovecraft. Figurent également dans Playboy des entretiens avec des figures internationales véritablement subversives aux États-Unis à l’époque aussi diverses que Ayn Rand, la théoricienne de l’Objectivisme ou l’écrivain français Jean Genet.

Ainsi dans Playboy, en contrepoint de la promotion d’un idéal de vie stéréotypé et superficiel, des textes satyriques, inquiets et subversifs décrivent une société en pleine transformation que ce soit d’un point de vue moral, social, technologique et en écho, s’affichent, dans les nombreuses photographies et illustrations, des expérimentations graphiques, des visions iconoclastes qui manquent cruellement à la presse d’aujourd’hui(2).

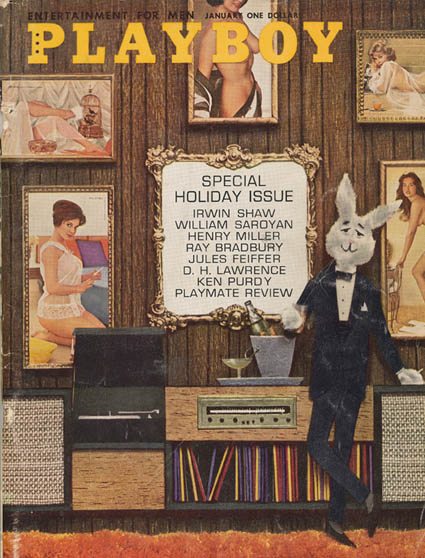

Playboy entertainement for men january one dollar

Au sommaire de ce numéro spécial vacances, on peut lire les noms de Ray Bradbury, Jules Feiffer, Leicester Hemingway (qui parle son frère), Garson Kanin, D. H. Lawrence (pour des lettres inédites), Henry Miller (qui défit la censure des Bostoniens), Ken Purdy, William Saroyan, Irwin Shaw et P. G. Wodehouse (qui évoque sa méthode d’écriture). À noter que c’est le nom d’Irwin Shaw qui figure au sommet de la liste, comme en tête d’affiche, sur la couverture. Irwin Shaw (1913-1984) est l’auteur d’un roman moral sur la Deuxième Guerre mondiale The young lions / Le bal des maudits (1948) et de Two weeks in another town / Quinze jours ailleurs (1960), romance sur des stars hollywoodiennes décadentes débarquées à Rome. Il fut également scénariste de théâtre et de cinéma blacklisté par le maccarthisme dans les années 50.

Une image unique

En janvier 1962, l’artiste Robert Weaver est déjà un professionnel affirmé, dont le nom est très largement ignoré du grand public – les illustrateurs, surtout les illustrateurs de presse, non rien de stars –, mais dont les travaux sont suivis par ses pairs et certains commencent à tenter de l’imiter. Sa pâte semble appréciée par les art directors des magazines à grand tirage, qui rivalisent d’audace pour trouver des visuels modernes dans des styles inédits, quitte à déstabiliser leurs lecteurs. Weaver a illustré des articles économiques pour Fortune, une série de dossiers sur le crime aux États-Unis pour Life et couvert la campagne de Kennedy de 1959 pour Esquire. Il a également illustré des fictions pour le magazine féminin Cosmopolitan. En mars 1962, ses peintures accompagneront un article sur le baseball dans Sports Illustrated qui est aujourd’hui considéré comme un des sommets de l’illustration sportive(3). Weaver qui a toujours revendiqué son indépendance, toujours en quête de sujets nouveaux qui lui permettent de se dépasser, ne s’est jamais restreint à contribuer assidûment à un seul journal, et bien qu’il connaisse à l’époque un certain succès, il garde l’esprit d’un « outsider ». Ainsi, il ne fait pas partie des illustrateurs réguliers de Playboy. A notre connaissance, cette illustration est la seule réalisée pour Playboy en 1962 et Weaver ne figure pas dans les numéros de 1961(4). Il faudra attendre le printemps 1963 pour voir de nouveau apparaître sa signature pour une série d’illustrations d’un James Bond de Ian Fleming(5). Cette image de janvier 1962, pourrait donc être la première réalisée pour le magazine. Nous ne l’avons pas vue reproduite ailleurs, ni même référencée nulle part, que ce soit dans une publication papier ou sur Internet(6). Peut-être que cet article contribuera à lui donner une nouvelle vie(7).

Tune every heart

Dans l’image, dans le bar

Revenons sur la fragmentation en trois panneaux verticaux(13)

Dans l’art séquentiel, dans une bande dessinée, pour exprimer le passage du temps, il est courant de voir trois images distinctes présenter trois fois la même vue à des moments différents (vue à temps 1, vue à temps 2, vue à temps 3. L’avion est sur la piste. L’avion quitte la piste. L’avion est loin de la piste). Où encore, c’est plutôt moins fréquent, l’on peut hacher la même vue en trois images, avec un changement temporel à chaque partie (1/3 vue à temps 1, 2/3 vue temps 2, 3/3 vue à temps 3. Les branches gauches de l’arbre sont en automne. Les branches du milieu sont en hiver. Les branches de droite sont au printemps ). Attention, il convient toujours d’utiliser trois images ou plus ! Deux images suffisent pour montrer l’avant et l’après, mais pas pour faire ressentir la durée.

Il est ainsi possible de faire une lecture séquentielle de l’illustration de Tune every heart conforme au second procédé décrit, avec une vue unique hachée en trois. La position du personnage n’est pas non plus anodine, dans une lecture de l’image qui se fait pour un Occidental majoritairement de la gauche vers la droite. Si notre homme avait été assis à gauche de l’image, nous aurions pu avoir le sentiment que la salle était sur le point de se vider, que le personnage allait la quitter comme les autres avant lui. Dans le cas présent, c’est le contraire, les autres sont déjà partis et il s’attarde.

À ce stade, en nous plaçant dans la peau d’un très hypothétique lecteur Z de Playboy, qui n’a pas encore lu la nouvelle d’Irwin Shaw, nous ne sommes pas vraiment en mesure d’en dire plus. Pourtant nous avons sans doute appréhendé d’autres informations, de façon inconsciente ou subliminale, qui concourent à l’ambiance globale et à notre ressenti.

Ainsi, l’histoire aborde la tension entre éveil et sommeil, la duplicité et la difficulté de trancher entre le réel et l’illusion. En résumé, c’est donc le DOUBLE qui ressort comme thème principal du récit.

Ainsi, après avoir commenté brièvement cette illustration, sans en épuiser la description, reconnaissons qu’elle incarne avec brio l’esprit du récit et plus particulièrement la personnalité du mystérieux John McCool tandis que sa construction formelle apparaît à la fois logique et bien énigmatique.

Lux et Veritas

La vie des coulisses [de théâtre / de cinéma] m’a toujours fasciné, car vous y voyez la vraie vie en train de se transformer en irréalité, ou vice versa(19) (Robert Weaver)

——————-

Notes

Ce livre, publié en Allemagne par Alexander Roob / Melton Prior Institute, qui présente l’intégralité d’un carnet illustré par Weaver, sorte de poème associant textes et images, sera chroniqué prochainement.

Voir The Art of Playboy de Ray Bradbury Dir., Editions Alfred Van Der Marck, 1985. Ce livre à l’iconographie très riche propose des œuvres d’une centaine d’artistes ayant illustré Playboy, de Marshall Arisman à Katsu Yoshida en passant par Salvador Dali et Andy Warhol avec de brefs commentaires éclairants de Bradbury. Il n’intègre cependant pas les cartoonists comme Will Elder, Jules Feiffer, Harvey Kurtzman, Sokal ou Gahan Wilson, qui contribuent pour beaucoup à l’imagerie du magazine (et font l’objet de livres distincts). Dans sa préface Bradbury démonte les artifices des cloisons culturelles censées séparer grand art et illustration. Il faut croire qu’à l’époque les cartoonists et auteurs de BD étaient encore considérés comme des catégories à part

Une version numérique du Sports Illustrated de march 05 1962 est accessible gratuitement sur le site des archives du magazine. http://sportsillustrated.cnn.com/vault/cover/featured/7758/index.htm

Nous apporterons une confirmation à cette hypothèse après avoir « épluché » tous les numéros de la période.

Voir l’exposition virtuelle, proposée par la Modern Graphic History Library de l’Université de Washington, intitulée THRILL SEEKERS : The Rise of Men’s Magazines http://omeka.wustl.edu/omeka/exhibits/show/mensmags/images/playboy

Contrairement aux comics qui font l’objet de bibliographies exhaustives aux Etats-Unis, par exemple le site collaboratif Comics.org qui répertorie, avec une description très précise des titres et crédits, la majorité des publications de bande dessinée : l’univers de l’illustration fait figure de jungle seulement partiellement défrichée. Les illustrateurs d’articles sont souvent oubliés au sommaire des journaux et magazines : c’est le cas dans ce numéro de Playboy où le nom de Weaver n’est pas mentionné si bien qu’ils échappent généralement à l’attention des bibliographes et bibliothécaires qui référencent leur contenu éditorial. Ainsi, très régulièrement apparaissent sur Internet des références d’illustrations de grand intérêt, redécouvertes par hasard, qui dormaient jusqu’ici dans des publications anciennes, ignorées de tous.

Rappelons qu’Unidivers ne souhaite aucunement se substituer à l’éditeur Playboy ni aux ayants droits de Robert Weaver. Les images jointes à l’article sont diffusées, dans un format JPG basse résolution, à titre documentaire, dans le cadre de la législation.

Notons que parmi ces portraits, l’avant-dernier à droite, ressemble à l’acteur George Raft, connu pour ses rôles dans des films de gangsters (Scarface, 1932) et ses liens avérés avec la pègre, tandis que celui au milieu-gauche, dont une partie du visage est barré par un dossier de chaise pourrait évoquer l’énigmatique Lon Chaney (1883-1830), « l’homme au mille visages ». Mais, ne concluons rien à partir de ces ressemblances, peut-être fortuites. Il pourrait tout autant s’agir d’acteurs de Broadway inconnus de nous. Tentons d’éviter toute surinterprétation abusive !

Les illustrations de Weaver affichent d’emblée leur nature d’objets concrets, de supports peints. Avant d’entamer sa carrière dans l’illustration, le jeune artiste espérait gagner sa vie en réalisant des peintures murales. Il avait été initié à l’art de la fresque lors d’un voyage en Italie.

À l’époque Playboy cible simultanément à trois types de lectorats : la bourgeoisie éclairée des grandes villes, qui s’encanaille, l’étudiant beatnik et enfin « l’homme de la rue » issu de la classe moyenne. Bien entendu, le public réel de la revue peut échapper à ses catégories.

Pourtant Weaver a vraisemblablement basé son œuvre sur une observation aiguë des proportions d’une pièce et de son mobilier. En effet, l’artiste a l’habitude de faire des repérages et de saisir des éléments du réel dans ses croquis préparatoires.

On pourrait de nouveau faire la comparaison avec Van Gogh, bien que ce ne soit pas, d’après nos connaissances, un artiste fétiche de Weaver, qui cite plus volontiers Degas. Notons cependant que Weaver détournera à des fins satyriques un autoportrait de Van Gogh dans une illustration réalisée pour le Playboy de février 1968.

La fragmentation de l’espace et du temps en plusieurs panneaux semi-autonomes est récurrente chez Weaver. En utilisant comme artifice non pas des miroirs, mais des pancartes, il avait déjà utilisé ce procédé auparavant pour deux illustrations figurant dans l’article Kennedy’s last chance to be president, Esquire, april 1959. Une troisième illustration de ce type, provenant de la même série sur Kennedy, est reproduite à la page 31 de American Artist, september 1959.

Notre traduction.

Princetown Tigers Football est l’équipe qui représente l’université de Princetown dans le New Jersey depuis 1869.

Lumière et vérité. Celle de Princetown est « Dei sub numine viget » (Under God’s power she flourishes / Sous le pouvoir de Dieu elle prospère). Pour tout ce qui concerne la latéralisation de la perception, et les différents modes d’appréhension du monde par nos deux hémisphères, on peut consulter avantageusement le livre Dessiner grâce au cerveau droit de Betty Edwards, Editions Mardaga, 2002.

Si, au contraire, les miroirs avaient été convergents, nous aurions vu trois fois le même sujet sous des angles variés.

Entretien avec Robert Weaver dans American Artist, september 1959.