Comment réimprimer des bandes dessinées anciennes à l’ère du numérique ? Il est souvent impossible de se contenter de simples rééditions, car la chaîne graphique et l’imprimerie ont subi de profonds bouleversements autour des années 1990. La transposition d’un support papier (dessin original ou édition ancienne) vers un support numérique virtuel puis de nouveau vers un support papier, l’album neuf, équivaut souvent à un véritable travail de restauration.

Du burin au scanneur

Gardons-nous ici de tenter de dresser un historique de l’imprimerie, et contentons-nous de rappeler très brièvement comment l’on peut imprimer une illustration.

Au milieu du 19e siècle, les dessins étaient reproduits par la gravure. Gravure sur bois réservée plutôt aux petits tirages ; gravure sur zinc ou cuivre pour les tirages plus importants ; gravure sur acier, plus résistant, pour les magazines à grande diffusion. Gustave doré (1832-1883) faisait un dessin – parfois directement sur une plaque de buis massif – qu’il confiait ensuite à un artiste graveur, lui-même dessinateur hors pair, qui reproduisait intuitivement l’image, l’interprétait en creusant, avec burins, pointes sèches et griffes, des sillons sur la plaque de bois ou de métal[1]. Dans la plupart des procédés de gravure sur bois, c’était le relief qui était enduit de noir tandis que pour le métal, à l’inverse, les sillons en creux étaient garnis d’encre, puis l’on passait la plaque et la feuille de papier sous presse, l’encre se décalquait ainsi sur la feuille. Voilà l’image imprimée.

Vers la fin du 19e, on commença à associer gravure et photographie et différents appareillages furent mis au point pour passer du dessin à l’image imprimée sans recourir à la gravure manuelle. Des appareils photo spéciaux prenaient des clichés de dessins à l’encre et les images étaient transférées sur des plaques de métal par morsure à l’acide. La photogravure moderne était née. Un des premiers artistes à s’enthousiasmer pour ce nouveau procédé fut l’espagnol Daniel Vierge (1851-1904)[2]. Ce précurseur, œuvrant à Paris, modifia son style graphique pour l’harmoniser avec ce nouveau moyen de reproduction : plus besoin de calibrer l’épaisseur de sa ligne en anticipant les rayures du burin, pour la première fois les traits gras comme les traits fins étaient reproduits avec la même qualité ! Le dessinateur Britannique Aubrey Beardsley (1872-1898) quant à lui bénéficia directement de la photogravure qui entrait dans l’âge industriel, et, quand vous lisez dans un livre la légende « gravure d’Aubrey Beardsley », il s’agit vraisemblablement d’une erreur de nomenclature – l’on confond encore trop souvent les mots gravure et illustration qui désignent des choses bien distinctes –, car celui-ci confiait presque exclusivement au photograveur des dessins à l’encre de chine[3].

La photogravure se perfectionna au 20e siècle, notamment pour la reproduction d’images en couleurs, en utilisant différents filtres photographiques, pour sélectionner une à une les couleurs, reproduites sur des plaques distinctes, avec des tramages en petits points pour répartir les valeurs de ton. L’imprimerie a progressé dans bien des domaines. Des systèmes de production anciens ont été perfectionnés sans toutefois changer radicalement de nature. Il existe ainsi une évolution technologique d’une grande continuité entre la photogravure de la fin du 19e et celle employée jusqu’aux années 1980. Certains livres illustrés ou bandes dessinées ont pu ainsi être imprimés et réimprimés chez le même imprimeur, selon le même procédé pendant plus de cinquante ans ! Dans les années 1980 arrive la révolution numérique. Les ordinateurs entrent peu à peu dans les imprimeries. Des photographies des œuvres ou les œuvres elles-mêmes sont alors scannées. Un rayon lumineux balaye l’image et transfère une série de signaux électriques à l’ordinateur. Ces signaux sont codifiés en base binaire et l’on obtient ainsi une cartographie de l’image établie en une grille de petits carrés appelés pixels. À chaque pixel est attribuée une valeur hexadécimale correspondant à sa luminosité et sa couleur. L’image virtuelle obtenue est ensuite modifiée, nettoyée, calibrée, colorée par différents logiciels, avant d’être reproduite sur des plaques d’impression, le plus souvent toujours par insolation lumineuse et morsure à l’acide. C’est donc l’étape de captation de l’image qui se distingue radicalement des procédés anciens.

Comme la technologie utilisée n’est plus la même, il n’est souvent plus possible de reproduire les bandes dessinées avec les matrices anciennes (plaques, films, « silverprints », couleurs peintes sur des supports dits « bleus »), qui ont, de plus, subi les outrages du temps quand elles n’ont pas été égarées. Il faut repartir de zéro, saisir de nouveau une image viable pour la reproduction.

Rajeunir la bande

Certains artistes ont vu dans ce bouleversement technologique l’occasion de moderniser leurs œuvres, de leur donner un coup de jeune. Cela ne pose pas de problèmes a priori quand ces transformations sont faites du vivant des auteurs et avec leur consentement. Ainsi Moebius a pu montrer de l’enthousiasme[4] pour la recolorisation numérique de son Incal dont les couleurs initiales avaient été peintes à la main[5]. Le travail de recolorisation a été facilité par le fait que l’éditeur disposait à n’en pas douter de supports de qualité où ne figurait que le trait au noir, vraisemblablement des films transparents rhodoïds établis pour les éditions précédentes. Certains trouvèrent cette version remixée avec moult effets spéciaux (dégradés radiaux et autres contours progressifs employés pour instaurer une ambiance grisâtre à la Matrix) tout simplement horrible – et nous partageons leur point de vue. Mais admettons qu’il y a une certaine logique dans ce travail de « remasterisation », car il s’agit d’une BD de science-fiction située dans un monde hyper-technologique et, de plus, les auteurs Moebius et Jodorowsky sont d’une génération en quête de modernité, et ont tous deux activement participé à innover, dans le fond et la forme, au cinéma et en bande dessinée. Et puis l’Incal est une manne qu’il convient d’exploiter…

Ces réimpressions altérées s’avèrent plus problématiques quand les artistes ne sont plus là pour donner leur aval. Arrêtons-nous sur quelques exemples notables de reimpressions/restaurations.

Copies en noir et blanc

High Noon, Steve Holland ed. Prion 2008

Les pages de cet album collectif reproduisent des westerns réalisés par des auteurs argentins pour la plupart, comme Carlos Roume ou Alberto Breccia. Ces récits ont été initialement publiés, au début des années 1960, dans des fascicules petit format de la maison d’édition britannique Fleetway. Ils étaient plutôt bien imprimés, mais sur du papier grisâtre très fin. L’éditeur Prion qui n’a pas pu disposer des planches originales – disparues ? – s’est contenté de scanner avec soin les éditions originales et a reproduit les pages en plus grand (X 130%). L’on perd un peu de détail, mais comme le format d’impression est augmenté, le dommage reste limité. Précisons qu’à même échelle de reproduction, l’on est assuré de perdre des détails, car l’encre a une certaine « graisse », elle se répartit sur le papier avec viscosité, la taille de ses minuscules gouttelettes ne peut être diminuée que jusqu’à un certain point, il lui faut un minimum d’espace pour qu’elle puisse s’étaler. Pour finir, l’éditeur a opté pour un papier mat de qualité à la tonalité crème, appel à la nostalgie, qui évoque les petits récits complets d’antan.

Ces bandes ont été également initialement publiées dans des fascicules Fleetway au tournant des années 1960. L’éditeur français a procédé à peu près de la même manière que pour le recueil High Noon, en choisissant également d’augmenter le format (X 140%). Le résultat est aussi globalement correct, toutefois l’image plus sombre et contrastée dilate le noir et ainsi épaissit le trait tout en contractant les détails en négatif.

Le dessin original et la BD imprimée

L’Eternaute, scénario de Hector Oesterheld, dessins de Solano Lopez, éditions Vertige Graphic, 2009

Cette bande dessinée a paru initialement en Argentine dans la revue Hora Cero entre 1957 et 1959. La plupart des pages ont ici été scannées d’après les planches originales que l’éditeur s’est donné beaucoup de mal à réunir ; elles avaient été éparpillées par le monde chez nombre de collectionneurs. Quelques autres pages, dont il n’a pu retrouver les originaux, sont issues d’éditions diverses, argentines et italiennes. Les pages réalisées d’après les originaux dévoilent une finesse de trait et une richesse de détails jusqu’ici inédites et éminemment appréciables tandis que les pages de « seconde main » apparaissent très contrastées, floues ; elles ont un aspect « oblitéré ». Ces dernières ont à peu près le même apparence que les pages de la première édition française de L’Eternaute[6] de médiocre qualité et dérivant sans doute de matériel italien ou espagnol lui-même copié sur des matrices argentines. Qui plus est, cette version a été grossièrement remontée, les places et la forme des cases ayant été sensiblement altérées. L’on peut ainsi comparer une version de l’Eternaute à l’autre, et selon l’expression consacrer: « il n’y a pas photo ». Cela dit, le rendu oblitéré et rugueux a un certain charme, il fait ressortir les contrastes et les clairs-obscurs, il a ces amateurs, comme ceux qui n’écoutent que des 78 tours en mono, et apprécient ce grain brut.

Les artistes de bande dessinée du siècle passé n’imaginaient sans doute pas (avant d’atteindre un âge vénérable !) que leurs bandes seraient publiées un jour avec une grande fidélité, presque comme des facsimilés. Des artistes comme Breccia, Pratt ou Lopez avaient pleinement conscience lorsqu’ils encraient très habilement leurs bandes dessinées que les hachures les plus fines fusionneraient en taches et qu’une bonne partie des détails disparaitraient à l’impression. Ils anticipaient avantageusement ce processus de simplification, d’épure de l’image. Ils savaient parfaitement doser leurs efforts, répartir au mieux ombre et lumière, hachures et tâches, en fonction du type impression alors en usage. D’une certaine façon ces artistes créaient en parallèle deux œuvres : une de grande dimension aux nuances fines, pour leurs propres yeux, une autre pour le petit format et le papier de magazine. Si Breccia prenait plaisir à raffiner ses originaux, allant par exemple jusqu’à donner des nuances sépias à des travaux destinés à l’impression noir & blanc, Pratt au contraire ne s’intéressait qu’au résultat imprimé, n’hésitant pas si besoin à utiliser ciseaux, scotchs et quantité de correcteurs blancs. Sa vie durant, il aura quelque scrupule à exposer ses originaux de bande dessinée à l’aspect souvent bricolé. Bien entendu cela n’enlève rien à son talent et la qualité de son travail, parfaitement optimisé pour l’édition. Ainsi, contrairement à d’autres œuvres plus « fragiles » qui supportent mal une impression médiocre, les siennes résistent particulièrement bien dans toutes les éditions!

En quadrichromie

Dracula de Fernando Fernandez, Del Rey, 2005

La restauration d’une bande dessinée s’avère plus délicate quand il s’agit de bande dessinée en couleurs. Pour une bande dessinée peinte sans contour encré, dite en couleurs directes, il convient de retrouver les originaux et de les scanner. Si ce n’est pas possible on peut toujours scanner une édition ancienne et la reproduire tel quelle, mais c’est un pis aller, car, aux trames de petits points serrés imprimés sur le papier de l’édition originale, vient s’ajouter la trame d’impression nouvelle. Il résulte de cette superposition un grand risque de moirage, c’est-à-dire un effet de parasitage entre deux grilles régulières, comme quand une chemise rayée scintille sur un écran de télévision. De plus, une page imprimée est un matériau appauvri comparé au dessin original et la qualité s’en ressent lorsqu’on l’utilise comme support de reproduction.

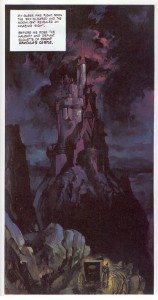

L’album de Dracula par Fernando Fernandez a été republié d’après des scans de l’édition originale de Catalan Communications en 1984 (nous présentons ici une case de l’édition française réalisée vraisemblablement avec les mêmes films couleur). La réédition voit son format conservé (avec cependant une infime réduction), la superposition de trames est visible par endroits, mais le moirage reste minoré. Par contre, les couleurs apparaissent beaucoup plus ternes et sombres.

Quand il s’agit d’album au dessin noir encré agrémenté de couleurs (trois en général : cyan, magenta et jaune), il est particulièrement difficile de produire un résultat de qualité si les matrices originales s’avèrent manquantes ou impropres à la reproduction. En effet, la BD classique, produit de l’industrialisation, s’est empiriquement développée au long des années pour satisfaire au mieux les possibilités et contraintes de l’imprimerie à grand tirage, avec une répartition mesurée des encres pour éviter de saturer un papier pauvre du type journal[7]. Ce style de production graphique demande donc que couleurs et noir soient nettement séparés.

Délaver les couleurs

Alex Toth Reader V.2, Pure Imagination, 2009

Bien avant l’arrivée du numérique, le dessinateur américain Greg Theakston, à la tête de la maison d’édition Pure Imagination spécialisée dans la réédition de comics du Golden Age, a mis au point vers la fin des années 1970 un procédé très original et efficace pour reproduire en noir et blanc des bandes dessinées initialement publiées en couleurs, dont les matrices et originaux avaient disparu.

Il s’agit d’un procédé chimique appelé Theakstonizing qui consiste à plonger les pages de vieux comics dans différents bains avec des acides et solvants (Theakston garde secrète sa recette miracle, fruit de longues expérimentations !) jusqu’à que les couleurs se délavent et que seule l’encre noire soit conservée sur le papier. Dans les premiers temps, le document obtenu, particulièrement fragilisé par le traitement qu’on venait de lui faire subir, était photographié pour être ensuite retouché à la main. Theakson « rebouchait » ainsi , cm² par cm², les zones altérées ou mal délavées. Aujourd’hui cette étape est réalisée avec des logiciels numériques après le scannage.

Couleurs analogiques et numérisation

Messages in a bottle, dessins de Bernard Krigstein, couleurs de Marie Severin, Fantagraphics, 2013

Il s’agit d’une sélection de bandes de Bernard Krigstein réalisées entre 1943 et 1957. Les couleurs de certaines histoires de ce recueil ont été confiées à Marie Severin, qui avait été, à ses débuts dans les comics, la coloriste de nombreuses bandes emblématiques de Krigstein réalisées pour la firme EC à partir de 1953. Alors qu’à l’époque sa palette était limitée à 64 couleurs[8], en aplats étalonnés pour l’impression des comics (appelés color guides[9]), elle a pu créer cette fois-ci de subtils dégradés aquarellés en recourant à une riche gamme de teintes. Ainsi, ne s’est elle pas contentée de fournir un travail de restauration, et elle propose aujourd’hui une version nouvelle qui correspond à sa sensibilité actuelle et à la liberté de traitement offerte. D’un point de vue technique, Fantagraphics lui a fourni des reproductions des silverprints en grand format noir & blanc imprimés sur du papier à dessin, qu’elle a recouvertes au pinceau avec des encres colorées[10]. Nous avons eu l’occasion de voir quelques exemples de ces reproductions colorées de sa main[11]. C’est émouvant de découvrir ces pages à grande échelle peintes avec brio. Toutefois, les versions imprimées dans Messages in a bottle s’avèrent assez décevantes.

Les grands formats colorés par Marie Severin mêlaient noirs encrés et couleurs, les deux ont en quelque sorte fusionné l’un dans l’autre lorsqu’ils ont été photographiés ou directement scannés. Il

n’y a pas eu de hiérarchisation entre le noir et la couleur si bien que dans le livre les noirs ne sont pas vraiment noirs, ils « bavent » dans les couleurs, de plus les fines hachures de Krigstein ont été également malmenées, elles disparaissent presque dans les zones de couleur sombre d’autant plus que l’échelle d’impression est considérablement réduite par rapport aux documents originaux peints (X 65%). Ainsi, l’on peut trouver dommage que, malgré tout l’investissement de Marie Severin, ce travail, qui constitue sa dernière activité de coloriste professionnelle, ne soit pas valorisé tel qu’il le mérite. Et, au moins pour la fidélité au trait de Krigstein, certains préféreront les éditions originales, ou faute de mieux, les rééditions encore « analogiques » des années 1980 et début 1990.

Régression technologique

Sibylline 1965-1969, de Raymond Macherot, éditions Casterman, 2011

L’éditeur s’emploie à sortir en albums l’intégralité des aventures de Sybilline dont certains épisodes n’avaient jamais reparu depuis leur publication originale dans Spirou. Si l’intention est louable, le résultat déçoit. Non seulement le papier sélectionné est satiné alors que l’ensemble des albums de Sibylline, publiés du vivant de Macherot, l’était sur papier plutôt mat, mais, surtout, l’éditeur s’est engagé dans un travail de restauration[12] particulièrement maladroit. L’encrage est aminci et flouté, les couleurs sont gravement altérées. Par endroits, il semble que l’on a tenté de conserver les couleurs originales tandis qu’à d’autres l’on s’est contenté de les remplacer par des aplats numériques particulièrement disgracieux. On a le sentiment que l’éditeur s’est laissé dominer par la technologie numérique employée. En effet, les processus de scanning et le traitement numérique de l’image, tendent intrinsèquement à induire des flous : le scanner, contrairement à la pellicule argentique par exemple, ne hiérarchise pas organiquement les « bords » entre le noir et le blanc. De plus, comme ce qu’on voit sur un écran d’ordinateur correspond rarement à ce qui va être imprimé, le risque que les couleurs imprimées soient dénaturées est donc grand.

Pour republier des bandes dessinées anciennes, les opérateurs du monde de l’édition et de l’imprimerie doivent ainsi sans cesse prendre du recul et rester vigilants afin de dompter leurs machines, comme de véritables artisans.

Toutes les images jointes à cet article ont été directement captées, avec un scanner de bureau de moyenne gamme, d’après les documents originaux. Elles n’ont pas subi d’altérations autres qu’une compression JPG. L’échelle et les couleurs peuvent apparaître sensiblement modifiées en fonction des différents paramètres de votre matériel informatique.

Rotomago

[1] « Les illustrations, que l’on a vu apparaître à des millions d’exemplaires dans la presse périodique et dans les catalogues de fabricants des pays industrialisés au 19e siècle, sont habituellement identifiées comme des bois gravés. La plupart étaient certes au départ des gravures sur bois, mais beaucoup ont sans doute étaient imprimées à partir de répliques en métal, exécutées par stéréotypie ou galvanotypie [procédés de moulage]. »

Michael Twyman, L’imprimerie Histoire et techniques, ENS EDITIONS, 2007, p. 67

2 Nous vous recommandons une très bonne page web sur Daniel Vierge, en anglais, qui explique bien l’évolution de son travail en correspondance avec les progrès de l’imprimerie :

http://www.bpib.com/illustrat/vierge.htm

Les seuls livres monographiques consacrés à celui qui illustra (en gravures !) L’homme qui rit de Victor Hugo, ont été publiés en 1906 et 1929. Est-ce un indice du manque d’intérêt des éditeurs et historiens de l’art français pour l’histoire de l’illustration ?

3 « La gloire de Beardsley qui depuis l’origine, repose entièrement sur des procédés de reproduction mécanique, est un des faits les plus surprenants de l’histoire de l’art. […] Son apparition sur la scène artistique a coïncidé avec l’essor des procédés de reproduction photomécanique, en particulier du cliché typographique. Après que Beardsley eut légèrement modifié sa technique de dessin pour l’adapter à ce nouveau système, le résultat approchait tellement l’original, que lui-même pouvait s’y tromper. Ce procédé en outre peu couteux offrait la possibilité d’une production de masse sans perte de qualité ; l’alliance de ces deux facteurs permit à Beardsley d’élargir son public de façon considérable, plus qu’aucun autre grand artiste n’y avait réussi avant lui. »

Simon Wilson (trad. De Laurent Gonzalez), Beardsley, éditions Ars Mundi, 1987, p. 6

4 Nous nous souvenons d’avoir lu des propos de Moebius, très positifs, au sujet de cette recoloration. Mais où ? Toute référence à un article ou interview serait bienvenue…

5 Les albums furent recolorisés à la palette numérique pour l’édition de 2003 par Valérie Beltran. Depuis 2012, l’éditeur réédite la série en version dite intégrale avec les couleurs d’origine de Yves Chaland, Isabelle Beaumenay-Joannet et Zoran Janjetov.

Vous pouvez comparer les deux versions ici :

http://funnybookbabylon.com/2008/10/20/re-coloring-moebius/

6 Publié en petit format dans Antares, éditions Mon Journal, du numéro 38 de novembre 1981 au numéro 54 de mars 1983.

7 « L’histoire de la bande dessinée nous montre d’une façon évidente cette évolution de l’enrichissement de la présentation du produit. D’abord, il y a eu les trames photomécaniques. Plus tard l’impression en couleur… La bande dessinée fut peu à peu enluminée, à la cadence du progrès des Arts graphiques et, naturellement, des ateliers photomécaniques. » La bande dessinée, p. 291, de Joseph Llobera et Romain Oltra, éditions AFHA, 1968 (édition originale espagnole publiée en 1965)

8 Il s’agit d’une limite théorique, le système de superpositions de trames utilisé dans l’impression des comics ne pouvant aller au-delà de ce seuil. Nous ne sommes pas parvenus à distinguer plus de 16 nuances sur une même page d’un EC comics, et nous émettons l’hypothèse que ce put être le maximum toléré par le séparateur de couleurs.

9 Ces colors guides étaient des silverprints (voir note suivante) colorés à la main qui servaient de patrons au séparateur de l’imprimerie dont le travail constituait à laborieusement reporter une par une chaque couleur avec de la peinture opaque sur des transparents destinés au flashage. Lire à ce propos :

10 « To prepare the art, original photostats [copies photographiques de documents selon un système breveté, sortes d’ancêtres des photocopies] and silverprints [photographies argentiques de qualité qui peuvent comme les photostats, mais théoriquement avec un grain plus fin, servir de matrice à l’imprimeur] were scanned, enlarged, and printed as line art on 11 X 15-inch sheets [28cm x38cm], then watercolored by Severin, re-scanned, and digitally cleaned up. »

Greg Sadowski (Dir.), Messages in a bottle, Fantagraphics Books, april 2013, p. 255

11 Il s’agissait de l’ensemble des 8 pages de l’histoire Master Race (1955) exposées au musée du judaïsme, à Paris, en 2008.

12 Il est précisé en page de garde du tome 1 : « restauration des couleurs : Bruno Wesel ». En quoi consiste au juste cette restauration ? Rien de plus n’est indiqué. Même si cette édition est un ratage du point de vue de la restauration, ne jetons pas l’opprobre sur le coloriste. Ces derniers travaillent souvent dans des conditions très difficiles, sont soumis à de lourdes charges de travail sur des délais très courts, et leur statut, au sein du monde cruel de la bande dessinée, n’est pas enviable.