« La grande nageuse » : si Olivier Frébourg n’avait pas déjà ainsi désigné quelques années auparavant l’héroïne d’un de ses romans, Chantal Thomas aurait pu faire siens ces mêmes mots pour écrire Souvenirs de la marée basse. Souvenirs sur Jackie, maman de l’auteur, vie d’une mère entre deux mers, vécue d’une rive à l’autre, atlantique puis méditerranéenne, entre Arcachon et Menton, « du Cap Ferret au Cap Ferrat », vie d’une femme nourrie et baignée d’eau, douce ou salée, dès son tout jeune âge dans un irrépressible appétit de mouvement et un besoin vital de liberté et d’indépendance.

Adolescente déjà, Jackie s’était jetée un jour de juillet dans le grand canal du Château de Versailles, se fichant bien de toute forme de règlement et de contraintes pour trouver dans l’élément liquide du grand parc « une caresse qui s’insinue en vous, une douceur qui enrobe les reins avec la même attention qu’elle vous lisse les cuisses et joue avec vos lèvres. » Des sensations interdites à toutes ces femmes du Grand Siècle, engoncées dans leurs atours de courtisanes que l’historienne Chantal Thomas connaît si bien, jusqu’aux femmes du XIXe et d’une bonne part du XXe siècle, « empaquetées de jupons, de robes et de châles, protégées du vent et du soleil » à qui il était interdit de plonger dans l’élément liquide qu’on leur a toujours dit malsain. « Encore un mensonge des hommes pour les garder prisonnières. »

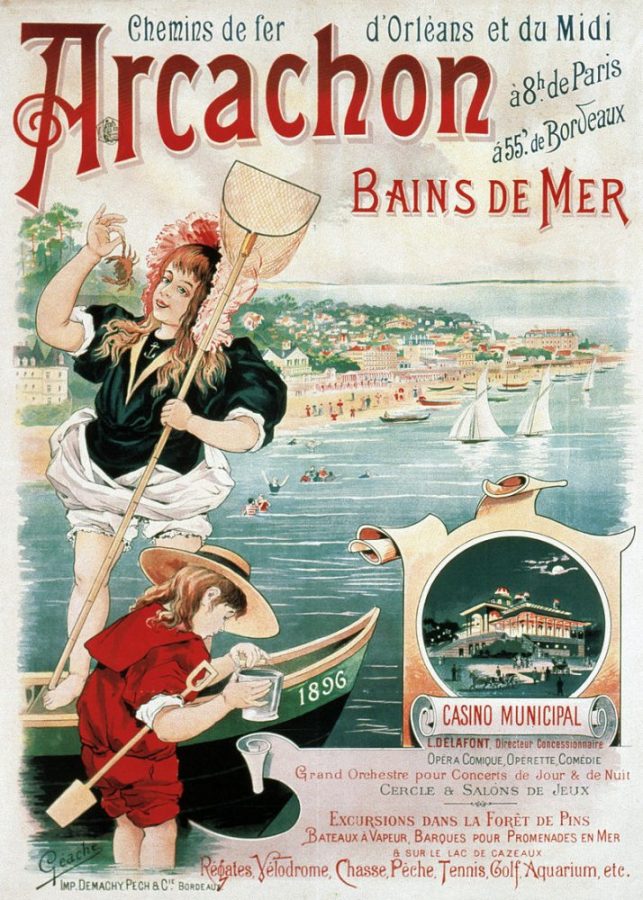

C’est à Arcachon que la jeune Jackie ira passer les étés entre ses parents installés dans une belle maison du quartier de la ville d’Automne sise au 14 de la rue Nathaniel-Johnston. La station balnéaire est connue depuis longtemps pour ses vertus curatives qui ont remis sur pied bien des poilus sortis de la boucherie de la Première Guerre mondiale. Admiratifs, Félix et Eugénie vénéreront Jackie, leur unique fille quotidiennement plongée, à corps perdu, dans les eaux océaniques du Bassin, adoptant et développant ce crawl parfait dont Paul Morand disait qu’elle était la nage « où le corps humain atteint à la plus grande beauté, la beauté reptilienne. »

C’est aussi à Arcachon que Jackie « devenue épouse et femme au foyer », aura entraîné Armand, son compagnon, libre comme elle, mais « jeune homme dans sa course arrêté » par l’arrivée d’un enfant « dont la naissance tue son élan vers le futur », Chantal, « aux mêmes yeux bleus que lui, qu’il reconnaît et en qui il se reconnaît. »

De ce moment, par un étrange et paradoxal entêtement, Jackie « va se vouloir rien d’autre qu’une femme d’intérieur […]. Tu peux te représenter une vie plus nulle ? » avouera-t-elle un jour à sa fille Chantal. Dans cette vie domestique et rivée, la nageuse qu’elle demeure devient alors rageuse, « rite solitaire, conduite de survie. […] La nage a la beauté d’un chemin d’oubli. De même que Colette écrit de Sido, sa mère, qu’elle a deux visages : son visage de maison, triste, et son visage de jardin, radieux, ma mère a deux visages : son visage de maison, obscur, et son visage de natation, lumineux. »

La mort séparera le couple, Armand disparaissant dans la force de l’âge. Mais auraient-ils eu la force et la patience, ces deux esprits indépendants, de prolonger leur union ? Une union de deux vies parallèles sans jamais s’être rejointes. Deux vies aussi éprises de liberté l’une que l’autre, l’une contre l’autre.

Après ce deuil, Jackie restera quelque temps à Arcachon. Chantal y développera le même amour des lieux, mouvants comme « le sable alluvion venu de la mer côté plage, le sable vif des dunes côté terre », le même attachement à l’élément liquide qui vous porte et vous met en apesanteur, « dans l’abandon, la déprise. J’ai appris à perdre pied. Jubilation en mode nageur […] Le Bassin m’est bonté. Je m’immobilise sur le dos, bras étendus. Je fais la planche, yeux ouverts sur le ciel. Je me repose sur l’eau comme on s’allonge sur une barque. » Telle mère, telle fille même si ces deux-là ont quelque mal à s’entendre : « La gaieté vient de la mer […]. Flotter dans l’indistinct, nager pour me dissoudre. »

Au bord du Bassin et d’une mère jamais très éloignée d’elle, Chantal grandit sur le sable en « chiffonnière de la mer », en « glaneuse de varech », observant d’un regard acide les travers des familles estivantes, « bien agencées pour durer et prospérer », elle, la petite Arcachonnaise campée sur sa plage de toutes les saisons.

Lasse de la cité atlantique jusqu’à la dépression, « décidée et désolée », dans ces hésitations et contradictions dont elle ne pourra se défaire de toute son existence, telle une Emma Bovary, « insurpassable héroïne de l’indécision chronique », Jackie décidera de quitter Arcachon pour filer vers Menton et y rejoindre la grand-mère de Chantal, Eugénie, aux bords opposés d’une autre mer, « à la limite extrême de la France, en Italie déjà, dans sa musique, ses couleurs, ses saveurs. Elle a laissé derrière elle les rues mortes du deuil, les paysages monochromes où se condensait la monotonie de sa vie. » Là, sans cesser de sculpter chaque jour son corps dans l’eau de la Baie des Anges, elle voulut vaincre sa solitude « dans le désir d’une vie nouvelle » et chercher l’âme sœur. Elle devint la muse d’un riche peintre suédois qui la baptisa alors d’un prénom aux sonorités liquides et aériennes, « Ella », qu’il portraitura en naïade, sous tous les angles.

Devenue professeure partie enseigner la langue française et les subtilités de Raymond Queneau et de ses « Exercices de styles » à de futurs managers new-yorkais indifférents, à vrai dire, aux beautés et finesses des phrases de « l’oulipien » en chef, Chantal Thomas continuera d’entretenir une assidue correspondance avec elle à force de cartes postales échangées par-dessus l’Atlantique dont les mots forcément brefs, souvent superficiels, conviendront à merveille à cette mère toujours avare de paroles avec sa fille : « L’histoire bancale entre nous reste non dite, incertaine. Ma mère est l’anti-marquise de Sévigné. »

Un jour, descendant de l’avion de New-York qui venait de se poser à Nice, Chantal, sous la pluie battante et le vent violent cinglant le visage des piétons de la Promenade des Anglais, apercevra sa mère venue à sa rencontre à pied, vieillie, courbée et trempée jusqu’aux os, mais vaillante et volontaire. « En voyant ma mère, âgée, affronter à pied une tempête, j’ai fini par la comprendre. Ce fut un renversement : j’ai compris le sens du crawl pour elle, ses aspirations à vivre en toute liberté. Et j’ai réalisé qu’à son insu elle m’avait transmis l’essentiel, l’énergie d’un sillage qui s’inscrit dans l’instant. […] J’avais été traversée par la force mystérieuse de l’amour. »

Une mère qui s’éloignera d’elle peu à peu, gagnée par une amnésie invasive – Alzheimer ? –, la plongeant dans un abîme sans retour, elle, volontairement « oublieuse » au point d’en avoir fait une arme sa vie durant pour survivre et tracer son sillon. Jackie, libre comme l’air, insaisissable comme l’eau, fuyante et mouvante comme les sables du Bassin, était de ces êtres qui subvertissait, contournait, sautait par-dessus tout ce qui pouvait être contraintes et obstacles : « Quelles que soient les atteintes de la vieillesse, elle est du côté de ceux qui ne se déplacent que par sauts et gambades – du côté des virevoltants. » Des mots qui lui vont si bien.

Chantal Thomas nous donne à lire en une brassée de chapitres, comme autant de moments aussi délicats que lumineux, un texte et un hommage magnifique de tendresse, de grâce et d’amour à Jackie, sa maman.

Souvenirs de la marée basse : roman, par Chantal Thomas, Éditions du Seuil, 17 août 2017, 224 p., ISBN978-2-02-134315-1, prix : 18 euros. Existe aussi en coll. Points.

Feuilletez le livre ici.