Temps sauvages, le dernier roman en date de Mario Vargas Llosa paru en espagnol en 2019, a été traduit et publié chez Gallimard en septembre 2021. Dans ce nouveau livre qui résonne particulièrement avec sa Fête au bouc (2000), le romancier péruvien revient sur les intrigues historiques et politiques en s’intéressant cette fois au Guatemala, petit pays d’Amérique centrale essuyant, comme bien d’autres, les jeux de pouvoir et enjeux économiques de son grand voisin, les États-Unis.

Dans La Fête au bouc, – « La Fiesta del Chivo » – paru en français en 2000, Mario Vargas Llosa racontait, dans une superbe construction romanesque, la dernière journée de Rafael Leonidas Trujillo (1891-1961), ancien colonel de la police, surnommé « le Bienfaiteur », un dictateur qui s’empara du pouvoir en République dominicaine par un coup d’État en 1930 et qui, pendant plus d’un quart de siècle, fit régner une terreur absolue sur un pays devenu sa propriété privée et les populations ses sujets. Il mourut assassiné. Presque vingt ans plus tard, après La Fête au bouc, en 2019, le romancier péruvien nous revient avec un grand et terrible roman dans la droite ligne du précédent, intitulé Temps sauvages – « Tiempos recios » – qui raconte le sort chaotique d’un pays qui voulut instaurer une démocratie dans cette Amérique centrale vivant « dictature sur dictature ».

Après la République dominicaine, nous voilà au Guatemala, un pays placé sous la présidence de Juan José Arévalo qui vient de succéder à l’homme fort du pays, Jorge Ubico Castañeda, admirateur de Franco et d’Hitler, renversé le 20 octobre 1944 au bout de treize ans de pouvoir. Après un siècle de « caudillisme », ce renversement fait accéder le Guatemala, pour la première fois de son histoire depuis l’indépendance centre-américaine le 15 octobre 1821, à la démocratie.

Cette « révolution d’octobre » guatémaltèque, période de dix ans de riches d’avancées sociales et politiques porta à la présidence Juan José Arévalo, admirateur de la Constitution américaine, puis Jacobo Árbenz. Le premier avait fait approuver « une loi du travail qui permettait aux ouvriers et aux paysans de former des syndicats ou de s’y affilier, ce qui, sur les terres de la puissante United Fruit, n’était pas permis jusqu’alors. » Jacobo Árbenz, l’un de ses ministres qui lui succéda, s’attacha lui aussi à installer le Guatemala dans un régime démocratique « avec des élections libres, ainsi que des réformes pour que les Indiens échappent à la condition servile à laquelle ils étaient soumis depuis l’époque coloniale. »

En 1954 – préfigurant ce qui arriverait dix-neuf ans plus tard au Chili -, le président Árbenz sera renversé par un complot réactionnaire orchestré par les États-Unis. Fin d’une espérance de souveraineté nationale et de développement, et début d’une longue chute dans la guerre et la barbarie.

Le premier chapitre du livre, que Mario Vargas Llosa a intitulé « Avant » mais qu’il aurait pu nommer tout aussi bien « Prolégomènes », donne au lecteur la clé et l’explication du renversement du régime démocratique qu’avaient commencé d’instituer les présidents Arévalo et Árbenz. Et cette clé s’appelait « United Fruit », vaste et monopolistique entreprise bananière surnommée « La Pieuvre » qui régnait depuis des décennies sur le Guatemala et ses voisines colombiennes, honduriennes, dominicaines, costaricaines et tutti quanti.

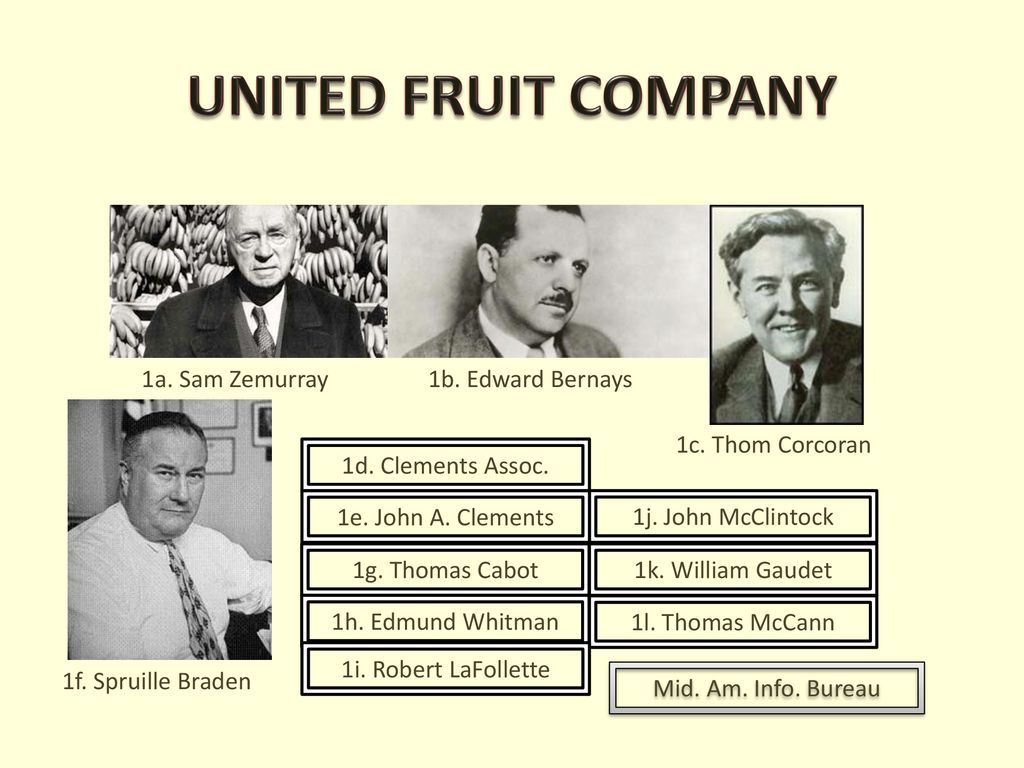

Deux hommes dans les années trente et quarante, au profil et à l’éducation pourtant bien dissemblables, s’entendirent à merveille pour faire de la United Fruit un instrument politique qui faisait et défaisait les gouvernements dans cette partie de l’Amérique. L’un s’appelait Sam Zemurray, tout jeune juif russe qui échappa aux pogroms d’Europe centrale et débarqua aux États-Unis « accroché à la main de sa tante. » Rustique dans ses manières, il était un singulier et efficace chef d’entreprise qui mena de main de maître United Fruit. L’autre était Edward L. Bernays, lui aussi émigrant juif, neveu de Sigmund Freud, universitaire et « roi des relations publiques » – ainsi se présentait-il face à ses interlocuteurs -, auteur d’un livre intitulé Propaganda qui fit florès dès sa parution en 1928 et fit le lit du… nazisme !

Rien n’est plus clair dans ses attendus :

« La manipulation consciente et intelligente des comportements constitués et de l’opinion des masses est un élément important de la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme méconnu de la société constituent un gouvernement invisible qui est le pouvoir véritable dans notre pays… La minorité intelligente a besoin de faire un usage continu et systématique de la propagande. »

Et c’est de « la presse progressiste, celle que lisent et écoutent les démocrates, c’est-à-dire le centre et la gauche, celle qui touche le public le plus nombreux » que devra venir l’annonce d’une menace venue de l’Est. À la rumeur et au mensonge s’ajoutera donc le calcul le plus manichéen ! Et « il faudrait travailler avec prudence et habileté pour que les médias ne se sentent pas manipulés » précisera avec cynisme le maître propagandiste.

Tâche d’autant plus aisée que certains postes d’administrateurs et d’actionnaires de la compagnie bananière n’étaient pas occupés par n’importe qui : Henry Cabot Lodge, sénateur et ambassadeur des USA aux Nations-Unies, John Foster Dulles, secrétaire d’État sous la présidence d’Eisenhower et Allen Dulles, son frère, directeur de la CIA, pas moins ! Ils siégeaient régulièrement au conseil de surveillance et rapprochèrent United Fruit des milieux influents de la société aristocratique, politique et conservatrice nord-américaine.

Autant dire que ces trois-là faisaient la pluie et le beau temps au cœur de la « Pieuvre ». Et le beau temps pour eux n’était pas celui qu’annonçaient les réformes des « communistes » Arévalo et Árbenz. Le grand mot était lâché : « communistes » ! Non pas que les deux présidents guatémaltèques appartinssent à un quelconque parti ainsi dénommé, le mot « communisme » est quasi inconnu dans le paysage politique du pays, tout juste s’il peut être rattaché à un tout petit parti populaire dirigé par Fortuny, un ami d’Árbenz, rien de plus.

Le communisme est plutôt une obsession de l’administration des États-Unis imprégnée du maccarthysme de l’après-guerre. Tout mouvement, au Guatemala et dans toute l’Amérique latine, qui donnerait du pouvoir au peuple est aussitôt soupçonné d’être un cheval de Troie de l’Union soviétique. Un homme singulièrement frappé d’anticommunisme monomaniaque sera vite nommé ambassadeur à Guatemala-ville : John Emil Peurifoy, dit « le cowboy », « un homme efficace » qui sortait d’une expérience grecque où il avait propulsé une junte militaire aidée par les États-Unis et la Grande-Bretagne assez solide pour mater une guérilla communiste et y installer un régime autoritaire. Déjà ! Sa stratégie guatémaltèque, à force de corruption et de subornations vers les officiers du pays les plus indécis et velléitaires, n’allait pas varier, avec but impératif d’en « terminer avec la menace communiste que représentait le gouvernement de Jacobo Árbenz pour les Amériques. »

Sur place, l’ambassadeur aura un allié de poids en la personne de l’archevêque Mariano Rossell y Arellano qui avait eu l’étrange idée de nommer « général de l’armée de libération nationale le Christ noir d’Esquipulas, revêtu pour l’occasion de l’uniforme militaire. Il se passait tant de choses bizarres dans ce pays. » Une armée « libérationniste » fut réunie, vite faite et mal faite de « mercenaires, la plupart étrangers. […] Plutôt des bandes comme disait Peurifoy [et des] pouilleux de divers pays centraméricains », recrutés par la CIA ou menées par des hommes de main du voisin de la République dominicaine, le « Généralissime » Trujillo, corpulente carcasse, petite moustache « hitlérienne », putschiste aguerri, qui envoya sur le terrain son chef des services de sécurité, Johnny Abbes García, dit le « Dominicain », complice et comploteur de premier ordre, un militaire sans charisme au pedigree impressionnant : tortionnaire, exécuteur des basses œuvres, assassin et, pour parachever le triste tableau, accro à une sexualité perverse assouvie dans les seuls bordels. Un homme qui fondait de tendresse devant une seule femme, sa mère.

Ce Johnny des sombres manigances organisera le coup d’État, mènera des troupes venues de la République dominicaine, du Honduras, du Nicaragua et du Salvador voisins, et cherchera des soutiens dans l’armée guatémaltèque. Au sein des forces « libérationnistes » prêtes à bondir, se trouvait un certain Carlos Castillo Armas, colonel de l’armée guatémaltèque, officier caractériel, vil flatteur de Trujillo, surnommé « Caca » par ses camarades de l’École militaire, et plus tard « Face de hache ». C’est lui qui deviendra l’homme fort et président du Guatemala, en lieu et place du légitime président élu, Jacobo Árbenz. Castillo Armas, sitôt désigné après un plébiscite sans concurrence,

« abolissait les syndicats, les fédérations, les associations ouvrières et paysannes, il rendait aux grands propriétaires et à la Fruitière les « terres en friche » nationalisées […] et données à un demi-million de paysans, il fermait l’Institut indigéniste national, il suspendait la loi qui obligeait les entreprises et les grands domaines à payer les impôts et il remplissait les prisons de syndicalistes, de professeurs, de journalistes et d’étudiants accusés d’être communistes et subversifs. »

Président de courte durée : détesté de Trujillo qui le méprisait – « cet idiot, cet ingrat » -, le gouvernement américain s’en détournera lui aussi et l’éliminera par la main assassine du « Dominicain » en deux coups de feu. D’où ce singulier chapitre (VII) au cours duquel Trujillo mène de front deux conversations distantes de trois ans, l’une avec Carlos Castillo Armas pour soutenir sa prise de pouvoir, l’autre avec Johnny Abbes García pour lui ordonner d’abattre le même Castillo Armas. Une chronologie déstructurée que Vargas Llosa aime à introduire dans ses romans.

N’oublions pas que ce livre est un roman, appuyé sur des faits que Mario Vargas Llosa est allé chercher dans les archives déclassifiées de l’administration américaine. Il y fait revivre les vrais protagonistes d’une histoire aux allures de thriller politique, où rien ne manque : violence, trahisons, coups de théâtre, suspense… Et l’écrivain donne toute une épaisseur humaine et romanesque à ses personnages, réels le plus souvent, fictifs parfois, qu’ils soient héroïques ou pitoyables, courageux ou veules, loyaux ou félons. Dans cette galerie de portraits et d’acteurs d’une comédie humaine de l’Amérique tropicale et d’une scène centraméricaine alors bien méconnue – « I’d never heard of this bloody place Guatemala until I was in my seventy-ninth year » (Je n’avais jamais entendu parler de ce satané endroit, le Guatemala, jusqu’à ce que je sois dans ma 79ème année), mots de Winston Churchill que Mario rappelle en exergue -, la figure de « Martita» en est un peu le fil rouge.

Marta Borrero Parra, « Martita », surnommée « Miss Guatemala », est une enfant née d’un viol perpétré, un soir d’égarement, par le docteur García Ardiles, meilleur ami de son père, le docteur Arturo Borrero Lamas, tous les deux hommes de gauche et soutiens d’Arévalo et Árbenz. Son union avec son violeur, devenu son mari, ne pouvait la conduire qu’à vivre une existence perturbée, une vie d’opposition, familiale et politique. Intrigante, un brin aventurière, constante dans ses ambitions, jeune fille et femme dans l’ombre des puissants, démocrates d’abord, putschistes ensuite, amante destructrice du couple du dictateur Castillo Armas jusqu’à son assassinat puis compagne de Johnny Abes García et de bien d’autres hommes ensuite, enfin probable « taupe » de la CIA. Elle sera une pièce maîtresse dans le jeu politique qui assoira les régimes forts du Guatemala.

Cette femme à la vie des plus romanesques est toujours vivante à quatre-vingts ans passés et Mario Vargas Llosa lui-même l’a rencontrée. Leur entretien clôt le roman. À défaut de vraies confessions, quelques aveux de l’octogénaire, cœur et esprit à présent « trumpistes », viendront animer leur échange amenant au terme de leur conversation, toujours ponctuée chez Martita d’affirmations définitives, cet amer et lourd constat du romancier:

« Tout compte fait, l’intervention américaine au Guatemala a retardé la démocratisation du continent pour des dizaines d’années et a provoqué des milliers de morts en contribuant à populariser le mythe de la révolution armée et le socialisme dans toute l’Amérique latine. Les jeunes d’au moins trois générations tuèrent et se firent tuer pour un autre rêve impossible, plus radical et tragique encore que celui de Jacobo Árbenz. »

Temps sauvages vient boucler une forme de diptyque commencé avec La fête au bouc. Vargas Llosa remet au centre du récit des personnages communs aux deux romans : Trujillo, le dictateur dominicain, que l’administration américaine finira par menacer d’un débarquement, l’ambassadeur américain zélé et anticommuniste forcené, John Emil Peurifoy, aidé des agissements et techniques de torture du « trujilliste » Johnny Abes García, présents tous deux dans La Fête au bouc. Comme dans les deux romans, deux femmes sont au centre du récit : Urania, dans La Fête au bouc, femme sacrifiée et brisée parce que son père a cédé à Trujillo, et « Miss Guatemala », qui rompt avec son père et son mari et choisit d’être la maîtresse de Castillo Armas.

Le romancier Mario Vargas Llosa, bien qu’à présent néo-libéral affiché et admirateur des États-Unis – après avoir été, il y a longtemps, sympathisant du castrisme -, reste un observateur critique du grand voisin américain et un écrivain « qui a la haine des dictateurs de tout poil », écrit-il dans L’appel de la tribu paru en 2021, immanquablement révolté par l’injustice criminelle faite aux humbles populations d’Amérique latine, discriminées, marginalisées, humiliées et poussées à d’inlassables soulèvements contre l’inégalité et la tyrannie :

« J’ai voulu rendre un hommage à un héros tragique [Jacobo Árbenz]de notre histoire qui a essayé de faire une réforme légale dans son pays, et qui avait comme exemple les États-Unis, mais qui a été détruit par les États-Unis eux-mêmes dans un cas d’injustice énorme. » (Mario Vargas Llosa)

Livre magnifique dans sa construction et la force de ses mots, superbement écrit (et traduit). À lire absolument.

Temps sauvages de Mario Vargas Llosa, Gallimard, collection « Du monde entier », 9 septembre 2021, traduction d’Albert Bensoussan et Daniel Lefort, 383 p., ISBN 978-2-07-290386-1, prix : 23 euros.

À lire : un bel article d’Albert Bensoussan sur le travail de traduction avec l’exemple de Temps sauvages : Mario Vargas Llosa au doigt et à l’œil, in: Revue de Pierre Assouline, La République des livres, 11 juillet 2021.

À écouter cette interview de Mario Vargas Llosa:

PRIX LITTÉRAIRES

- PRIX ANDRÉ-MALRAUX 2021

- PRIX RIVE GAUCHE À PARIS DU LIVRE ÉTRANGER 2021