Créée en résidence au TNB, La Collection, mise en scène par Ludovic Lagarde, est donnée jusqu’au 25 janvier 2019. Depuis sa première création française en 1965, le mélodrame énigmatique du Britannique Harold Pinter a rarement été jouée en France, et jamais dans une nouvelle traduction. C’est donc une quasi exclusivité qui est proposée au public rennais !

La Collection, écrite en 1961 et créée pour la première fois à la scène en 1962 au Aldwych Theatre de Londres, est la quatrième pièce de Harold Pinter, fameux dramaturge et prix Nobel de littérature en 2005. En France, elle n’avait jusque-là connu que cinq mises en scène, dont deux de Patrice Kerbrat (1973 et 2000). La dernière en date a été produite par Thierry Harcourt, en 2018. Mais contrairement à ses prédécesseurs proches ou lointains dans le temps, Ludovic Lagarde abandonne la traduction de Éric Kahane (celle de la première création française et de l’édition Gallimard de 1967) pour confier le travail du texte à son collaborateur de longue date, l’écrivain Olivier Cadiot. Remaniement, à peine perceptible, visant, non pas vraiment à moderniser un texte vieux de moins de soixante ans, mais tout juste à le rendre plus naturel aux oreilles du public actuel.

La même subtile évolution apparaît dans des détails de mise en scène, transformés par rapport aux indications scéniques précises du texte de Pinter. Exit la cabine téléphonique au centre de la scène, censée séparer les intérieurs domestiques respectifs de Harry et Bill et de Stella et James. Elle est avantageusement remplacée par de petites enceintes portatives qui se fondent dans le décor des deux salons et sur lesquelles les personnages tapotent pour décrocher et mettre ainsi fin au bip familier et lancinant qui envahit la salle dès le début du spectacle et qui revient de manière récurrente au cours de l’acte unique de la pièce, créant effets de pause, d’attente et de suspens dans ce mélodrame à l’intrigue opaque et pourtant si éculée, celle d’une infidélité conjugale.

Les deux intérieurs bourgeois nous font face. À gauche (côté jardin) le salon spacieux, blanc et molletonné où vivent le couple marié de James et Stella (« l’appartement de James, à Chelsea, quartier voisin de Belgravia, fréquenté par les artistes »). À droite (côté cour), l’intérieur plus sombre, à l’ameublement austère mais élégant, de la maison de Harry (« la villa de Harry à Belgravia, un quartier résidentiel de Londres »), où il vit avec Bill au nom d’un lien trouble. Sont-ils juste des amis et collègues vivant ensemble ou bien des amants ? La suggestion d’homosexualité que taisait sourdement le texte de Pinter (quoiqu’une colocation entre un homme mûr et un jeune dandy ne devait pas apparaître anodine dans les années soixante) est ici assumée par des sous-entendus appuyés ou des gestes explicites.

Les deux espaces mis en parallèle, séparés par un mur invisible, forment une disposition scénique complexe mais rendue particulièrement claire et dynamique par la mise en scène. L’alternance soignée de l’éclairage marque le passage d’un intérieur à l’autre dans l’enchaînement de l’action. Les scènes se déroulent parfois l’une à côté de l’autre, se reflètent ou s’enchâssent. Le jeu spatial donne un premier indice sur le mystère qui se dessine dans les premières scènes de la pièce : Bill rompt le mur invisible pour dévoiler que la maison de Harry déborde en fait sur le côté gauche de la scène (jardin) et que l’apparent parallèle stricte cachait une imbrication des espaces, comme des personnages.

La vie très quotidienne des personnages, dans laquelle on perçoit toutefois dès le début une forme de bizarre théâtral, d’incongru dans les situations, de saugrenu dans les dialogues et de malaise tensif, est en effet troublée par une affaire des plus banales mais qui résistera pourtant aux explications tout au long de la pièce. James accuse Bill d’avoir couché avec Stella. Bill dément. La situation est posée. Elle paraît simple, mais s’obscurcit au fil des différentes confrontations entre les protagonistes, où la vérité reste insaisissable. Les versions de ce qui a pu se passer cette nuit, dans cette chambre d’hôtel à Leeds, s’enchaînent, se contredisent. Les échanges se tendent peu à peu, tout en oscillant entre échappées absurdes, sarcasmes caustiques, et situations gênantes.

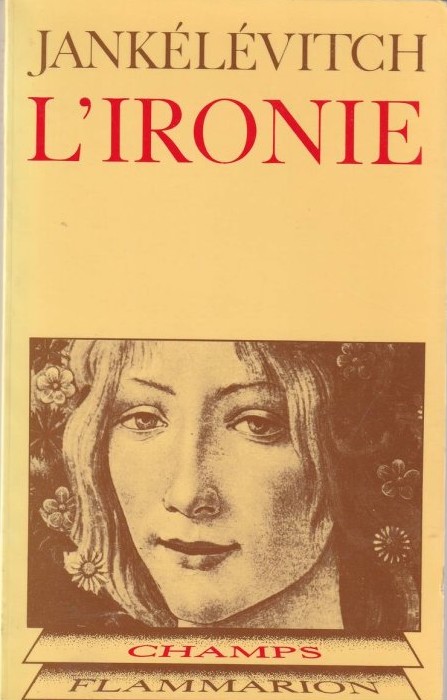

Le jeu des acteurs a le mérite d’accentuer le potentiel comique du texte. C’est donc dans une légèreté troublante que la tension grimpe, se révélant par l’ironie mordante qui gagne les personnages. Elle prend différentes formes selon les protagonistes, et se manifeste par une riche palette de jeux d’acteurs. James, (Laurent Poitrenaux), mari trompé contenant sa rage, toujours au bord d’exploser, explosant finalement. Bill (Micha Lescot), dandy élégant et talentueux (probablement styliste, tous les personnages travaillent dans la mode), plaisantin ne prenant rien au sérieux mais se prêtant volontiers au jeu pour rompre son ennui. Harry (Mathieu Amalric), vieux beau désabusé qui subit la situation puis qui cherche à la résoudre, sans qu’on sache à quel point il en souffre (se sent-il trompé aussi ?). Enfin Stella (Valérie Dashwood), belle, sensuelle, dont la suprême ironie réside dans le silence, dans l’inexpliqué, peut-être inexplicable. Image même de l’énigme que représente la femme pour l’homme. Stella qui rappelle Flore, le personnage du Printemps de Botticelli ornant la couverture de L’Ironie de Jankélévitch, celle qui, comme Stella, sourit en nous regardant parce qu’elle sait que malgré toutes les investigations, les questionnements, les déblatérations ou les volumes écrits, on ne saurait jamais ce qu’elle pense, car elle est la seule à savoir ce qu’elle pense et pourquoi elle pense ainsi, la seule à avoir le fin mot de l’histoire, la clé de l’énigme.

La Collection, résolument moderne, élude le dénouement. Elle dit non à une vérité pré-obtenue à des fins de résolution dramaturgique, c’est là son réalisme, et laisse les personnages, comme les spectateurs, dans le théâtre de leurs interrogations, c’est là sa force. Mais la mise en scène de Ludovic Lagarde, ainsi que la performance des quatre acteurs, mêlent une légèreté rafraîchissante au grinçant et à l’absurde du texte de Pinter, et font de la pièce un bel hommage au théâtre britannique et une belle occasion théâtrale à ne pas manquer pour le public rennais !

TNB

MER 16 01 20h00

JEU 17 01 19h30

VEN 18 01 20h00

SAM 19 01 15h00

LUN 21 01 20h00

MAR 22 01 20h00

MER 23 01 20h00

JEU 24 01 19h30

VEN 25 01 20h00

SALLE VILAR

DURÉE ESTIMÉE 1H20

Achetez vos places