Le 20e anniversaire de l’attaque des « Twin Towers » du World Trade Center vient de nous remettre en mémoire les terribles images de l’attentat perpétré en plein cœur de New York provoquant la mort immédiate de près de 3000 personnes. L’événement cataclysmique qui ouvre le 21e siècle est devenu depuis une source d’inspiration traumatique de la fiction américaine, à la télévision, dans le cinéma et la littérature. Parmi les artistes qui agitent ces réflexions dans leur œuvre, l’écrivain américain Don DeLillo, qui signait en 2007 avec L’Homme qui tombe un roman inoubliable.

Aucune attaque de cette ampleur ne s’était produite sur le territoire des USA depuis l’agression japonaise de Pearl Harbor en 1941. Le 11 septembre – ou 9/11 dans l’écriture et terminologie anglo-saxonne – a catalysé la fiction américaine, que ce soit chez Jonathan Safran Foer (Extrêmement fort et incroyablement près), Jay McInerney (La belle vie), Martin Amis (Le deuxième avion), Siri Hustvedt (Elégie pour un américain), Joseph O’Neill (Netherland), Paul Auster (Seul dans le noir), enfin Don DeLillo, peut-être le plus emblématique de tous, qui n’a cessé d’ausculter la société américaine, ses maux et ses folies, représentant d’« une écriture paranoïaque de l’Amérique » pour citer le titre du savant et lumineux essai de l’américaniste Florian Tréguer sur l’art romanesque de notre écrivain.

Les sources d’inspiration et la matière des romans de Don DeLillo ? Les nuages chimiques, l’armement atomique, les attentats à la voiture piégée, les prises d’otages…Aucune œuvre peut-être n’a imaginé avec autant de prescience l’importance du terrorisme dans la société moderne. Dans Joueurs (1977), DeLillo avait même identifié la cible des attentats, le WTC ou World Trade Center. Et dans Cosmopolis (2003) – l’histoire d’un « golden boy » bloqué dans un gigantesque embouteillage sur la 47e Rue -, il achevait son récit sur le crash d’un avion « mué en boule de feu« . L’Homme qui tombe est la suite et représentation de ce traumatisme : comment, après la catastrophe du « 9.11 », l’individu américain va-t-il survivre et reprendre le fil de sa vie, noyé, écrit DeLillo, dans une « liquéfaction du sens » ?

Le début du livre nous saisit, qui décrit formidablement le maelstrom de poussière dense et opaque et le bruit infernal de l’effondrement du WTC, la panique de la foule et l’horreur vécue par Keith Neudecker qui s’échappe de l’une des tours en flamme :

« Ce n’était plus une rue mais un monde, un espace-temps de pluie de cendres et de presque nuit. Il [Keith] marchait vers le nord dans les gravats et la boue et des gens le dépassaient en courant, avec des serviettes de toilette contre la figure ou des vestes par-dessus la tête. Ils pressaient des mouchoirs sur leur bouche. Ils avaient des chaussures à la main, une femme avec une chaussure dans chaque main, qui le dépassait en courant. Ils couraient et ils tombaient, pour certains désorientés et maladroits, avec les débris qui tombaient autour d’eux, et il y avait des gens qui se réfugiaient sous des voitures.

Le grondement était encore dans l’air, le fracas de la chute. Voilà ce qu’était le monde à présent. La fumée et la cendre s’engouffraient dans les rues, explosaient au coin des rues, des ondes sismiques de fumée, avec des ramures de papier, des feuillets standards au bord coupant, qui planaient, qui voltigeaient, des choses d’un autre monde dans le linceul du matin.

Il était en costume et portait une mallette. Il avait du verre dans les cheveux et sur le visage, des éraflures marbrées de sang et de lumière. […]

Voilà aussi ce qu’était le monde, des silhouettes aux fenêtres, à trois cents mètres du sol, qui basculaient dans l’espace, et la puanteur du kérosène en feu, et le déchirement ininterrompu des sirènes en l’air. »

Keith fuit comme il peut cet enfer de fracas et fureurs assassines, au milieu de l’affolement des New-yorkais transformés en personnages fantomatiques gris de poussière, couverts de sang, d’éclats de verre et de métal. Il va se réfugier chez Lianne, son ex-compagne, une femme qui travaille dans l’édition, traductrice et adaptatrice, engagée aussi dans un atelier d’expression collective destiné à aider des patients défaits peu à peu de leur mémoire et dont elle aide à reconstruire l’existence. « Depuis maintenant près de deux ans depuis le début des séances d’écriture d’histoires de la vie, elle écoutait ces hommes et ces femmes parler de leur vie, à leur drôle de manière, piquante, directe et émouvante, tissant de la confiance entre eux. »

Et voilà que surgit Keith qui aurait dû bien plutôt courir à l’hôpital, et qu’elle découvre « dans l’encadrement de sa porte, apparition désespérée, vivante de son mari, silhouette flottante dans la réfraction de la lumière, Keith en morceaux. » Le couple s’était séparé peu auparavant, par contrat et contraintes, engagés chacun d’eux dans des aventures opposées, lui souvent absent, adepte régulier du poker, elle absorbée par cet atelier de la parole et de l’écrit ouvert à des « hommes et femmes aux stades préliminaires de la maladie d’Alzheimer. » Lianne, elle-même, est perturbée depuis le suicide de son père Jack « qui ne voulait pas se soumettre au long parcours de la démence sénile » alors qu’elle n’avait que vingt-deux ans.

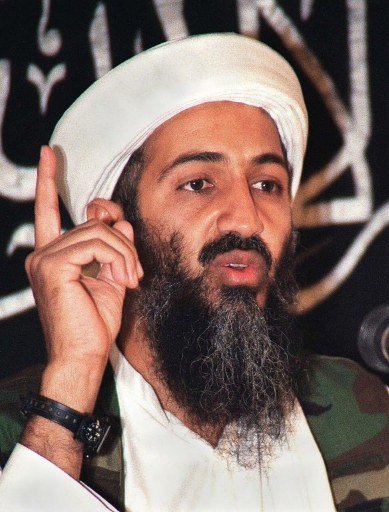

Le comportement de leur fils Justin n’échappe pas à l’hébétude et au désordre général des corps et des esprits après le cataclysme de l’attentat : il ne parle plus qu’en monosyllabes, scrutant désormais le ciel avec ses copains, persuadé que d’autres avions vont venir s’écraser sur New York commandés par Ben Laden, « Bill Lawton » comprend-il de ce nom ainsi prononcé tout autour de lui. « Longue barbe, longue robe, il a le pouvoir d’empoisonner ce que nous mangeons mais seulement certains aliments. Ils sont en train d’établir la liste. » Le complotisme serait-il né le « 9.11 » de la bouche des plus jeunes ? « Voilà ce que nous récoltons pour avoir mis une distance protectrice entre les enfants et les événements dans les médias. »

Autre cercle, sinon conjugal du moins amoureux, complexe, obscur et fragile lui aussi : celui de la mère de Lianne, Nina, ancienne prof’ d’art, collectionneuse de toiles de Morandi et de ses natures mortes – objets du quotidien, verres, pots et pichets dans lesquelles elle ira jusqu’à imaginer la verticalité des tours détruites de Manhattan -, et de Martin Ridnour, « un marchand d’art, un investisseur peut-être. Elle n’était pas sûre de ce qu’il faisait exactement, il parlait avec un accent. Il passait du temps à Berlin. Il avait ou n’avait pas de femme à Paris. » Étrange couple « depuis vingt ans, amants presque tout ce temps. » Lianne saura un peu plus tard que le compagnon de sa mère s’appelle en réalité Ernst Hechinger, ancien activiste allemand de la fraction « Armée rouge. »

Nina a l’idée bien arrêtée que ces extrémistes-là ne « libèrent pas un peuple, ils ne chassent pas un dictateur. Ils tuent les innocents, rien de plus. » Martin, à l’inverse, veut trouver des raisons politiques aux gestes criminels des terroristes : « Un camp a le capital, la main d’œuvre, la technologie, les armées, les agences de renseignements, les ville, les lois, la police et les prisons. L’autre camp a quelques hommes prêts à mourir. Tout ce qui façonne les existences, des millions de gens, dépossédés, leurs vies, leurs consciences. » Un peu plus tard, dans un dialogue tendu avec Nina, Martin, lâchera, passablement agressif, de troubles propos d’ennemi intérieur : « [Les tours] n’ont-elles pas été conçues comme des fantasmes de richesse et de puissance, destinées à devenir un jour des fantasmes de destruction ? C’est pour la voir s’écrouler que l’on construit une chose pareille. La provocation est évidente. Quelle autre raison aurait-on de la dresser si haut et puis de la faire en double et puis de la dupliquer ? C’est un fantasme, alors pourquoi ne pas la répéter deux fois ? Ce que vous dites, c’est : La voici, démolissez-la. »

Les explications de l’attentat sont ainsi multiples, portées diversement et contradictoirement par des personnages eux-mêmes foncièrement fragiles, instables, en souffrance. Jusqu’aux plus extrémistes, Hammad et Amir, formés en Afghanistan, et qu’on suit de Hambourg jusqu’au ciel, jusqu’au moment de l’impact. Le romancier DeLillo nous fait entrer dans la conscience des terroristes : « En Afghanistan, tout n’était qu’Islam, les rivières et les torrents. Le nom de Dieu sur toutes les lèvres, d’un bout à l’autre du pays. [Hammad] n’avait jamais rien ressenti de tel dans toute sa vie. Il portait un gilet conçu pour porter des bombes [et répandre] ces esquilles [….] de chair humaine incrustées dans la peau [des victimes]. Des schrapnels organiques qu’on appelle ça. [Et il] savait qu’il était un homme maintenant, enfin, prêt à mettre un terme avec sa distance d’avec Dieu. [Quant à] « ceux qui vont mourir, [ils] n’ont aucun droit sur leur vie sinon à travers l’utilité de leur mort » lui assène Amir inquiet des dernières interrogations d’un Hammad pris d’ultimes doutes – « Un homme doit-il se tuer afin de compter pour quelque chose ? »

L’homme qui tombe explore ainsi un éventail de personnages et de postures existentielles, religieuses et philosophiques, dont la conjugaison et la construction romanesque – étourdissante – permet à DeLillo de dessiner un portrait composite et diffracté, prismatique et fracturé, pluriel et confus, fragmenté et éclaté, de la mentalité de l’Amérique « post-11 septembre » : Lianne, jeune femme perturbée, d’abord athée puis tentée par le religieux, Keith recherchant l’oubli hédoniste et rassurant dans le jeu, Martin/Ernst près d’entendre et d’adhérer aux motivations des terroristes, Nina impitoyable avec la philosophie des islamistes, le jeune Justin pas loin de tomber dans la paranoïa naissante et bientôt générale, Terry, l’ami de Keith, indifférent à tout ce qui ne participe pas de son vice addictif du poker.

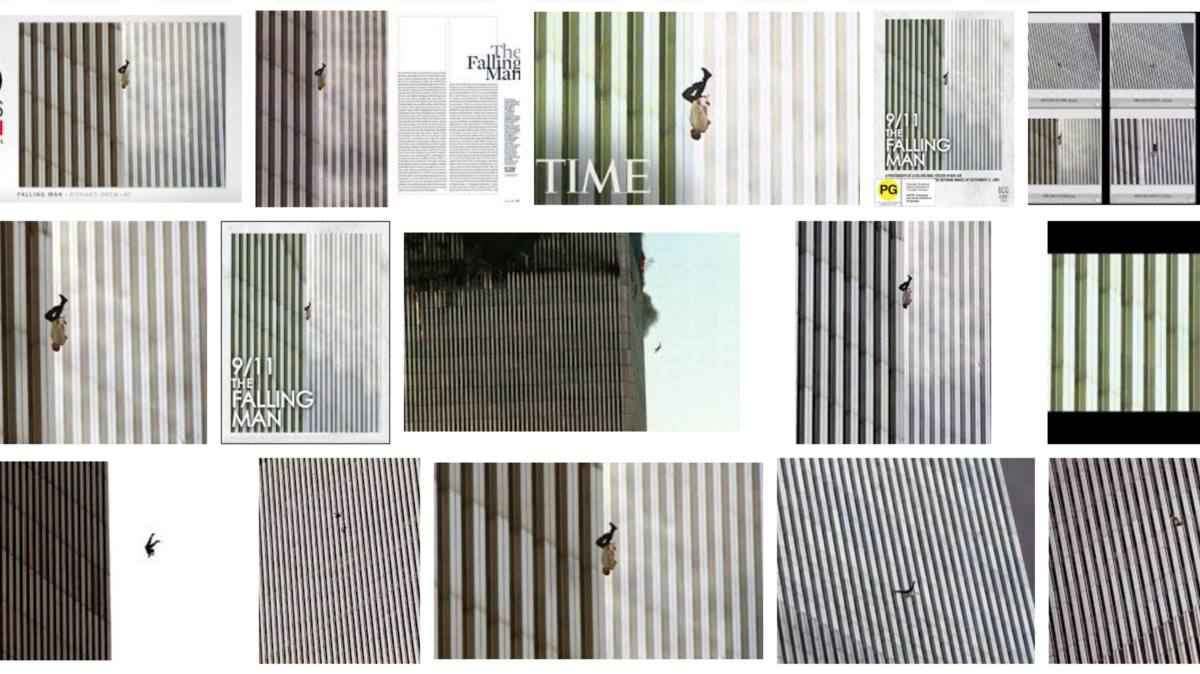

Pourquoi avoir ainsi intitulé ce roman ? Un photographe, Richard Drew, saisira la vision inoubliable des chutes répétées et interminables d’occupants des tours – plus d’une centaine – dans un cliché devenu mythique, « Falling man », belle et tragique image « d’un ange en chute libre. » Un artiste-performer, David Janiak, découvert par Lianne, a voulu reproduire cette chute comme emblème ou figuration de la catastrophe quand il a vu cette extraordinaire photo d’un homme plongeant, « tête la première, corps à l’aplomb de l’immeuble, une jambe curieusement fléchie. Un moment de grâce étrange et troublant par son improbabilité, comme suspendu dans un temps à l’arrêt, et totalement décalé en regard de l’enfer des tours. » (Florian Tréguer). Une posture reproduite à moult reprises par l’artiste, lui-même suspendu au câble d’une grue, dans plusieurs lieux de New York, provoquant l’étonnement puis la fureur de spectateurs d’abord incrédules, ensuite horrifiés et furieux de cette performance figurant symboliquement la mort multipliée de ces corps se jetant dans le vide.

« Un homme pendait là, au-dessus de la rue, la tête en bas. Il portait un costume classique, une jambe était repliée en l’air, les bras ballaient le long du corps. On apercevait à peine le harnais de sécurité qui sortait de son pantalon par la jambe tendue et qui était fixé à la rampe ornementée du viaduc. Elle en avait entendu parler, de cet artiste de rue qu’on désignait comme l’Homme qui Tombe. Il était apparu plusieurs fois au cours de la semaine passée, à l’improviste, suspendu à tel ou tel immeuble, toujours la tête en bas, en costume, cravate et chaussures de ville. Il les rappelait, bien sûr, ces moments terribles dans les tours en flammes, quand les gens tombaient ou se voyaient contraints de sauter. […] La circulation s’était pratiquement immobilisée, maintenant. Il y avait des gens qui lui criaient des choses, indignés par ce spectacle qui mimait la désespérance humaine, le souffle ultime et fugace d’un corps et ce qu’il contenait. Qui contenait le regard du monde, pensa-t-elle. Il y avait là quelque chose d’atrocement clair, une chose que nous n’avions pas vue, la chute d’un corps unique qui entraîne un effroi collectif, un corps tombé parmi nous tous. »

Le roman, « en boucle traumatique » (Florian Tréguer), s’achève comme il a commencé, par la fuite éperdue des New-yorkais assommés par l’épouvantable explosion plongeant le quartier dans une nuit de poussière : « La déflagration jeta les gens à terre. Un tourbillon de fumée et de cendre venait droit sur eux. La lumière se vida et mourut, étouffant la journée ensoleillée. [Keith] passa devant une file de camions de pompiers et ils étaient vides à présent, avec les gyrophares allumés. Il ne se retrouvait pas dans les choses qu’il voyait et entendait. Deux hommes passèrent en courant avec une civière, quelqu’un à plat ventre, de la fumée qui suintait de ses cheveux et de ses vêtements. […] C’était là qu’était tout, tout autour de lui, s’effondrant, les panneaux de rues, les gens, des choses qu’il ne pouvait pas nommer. Puis il vit une chemise descendre du ciel. Il marchait et la voyait tomber, agitant les bras comme rien en ce monde. » Ce monde de l’après « 9.11 » qui ne sera plus celui d’avant, à jamais.

Roman inoubliable, à lire absolument.

À l’occasion du vingtième anniversaire de l’attentat du WTC, Florian Tréguer, maître de conférences à Rennes 2, tiendra une conférence sur le livre de Don DeLillo le mardi 21 septembre 2021 à 18H à l’Institut franco-américain de Rennes, 7 Quai Chateaubriand. Réservation par téléphone à l’IFA, (0)2 99 79 89 23.

* L’homme qui tombe (Falling man), de Don DeLillo, traduit de l’américain par Marianne Véron, Editions Actes Sud, 2008, réédité dans la collection Babel, 2010, 296 p., ISBN 978-2-7427-8839-2, prix : 8.70 euros.

* Don DeLillo : une écriture paranoïaque de l’Amérique, de Florian Tréguer, Rennes, P.U.R., 2020, 668 p., ISBN 978-2-7535-8064-0, prix : 35 euros.