Laissez-vous saisir par la nouvelle traduction des onze premiers chapitres de Marc-Alain Ouaknin sublimée par l’abstraction. Nourri des mythes babyloniens, ce texte fondateur est porteur de thèmes universels : la liberté, l’amour de soi, l’écoute, le langage, l’éducation, la traduction, la parole donnée, le désir. Des commentaires de Marc-Alain Ouaknin ponctuent chacun des chapitres, en plus des notes de traduction présentées en fin de volume. Présentation lumineuse.

Diane de Selliers est une personne d’un goût exquis, une véritable artiste de l’édition, une magicienne.

Et l’on se plaît à admirer sur les rayons de sa bibliothèque ces beaux livres que furent, en tout premier, les Fables de La Fontaine, puis un Rimbaud, « voyant lumineux », et inévitablement Alice au pays des merveilles, et encore Don Quichotte de Cervantès illustré par Garouste, ou Les Métamorphoses d’Ovide avec 160 reproductions de tableaux.

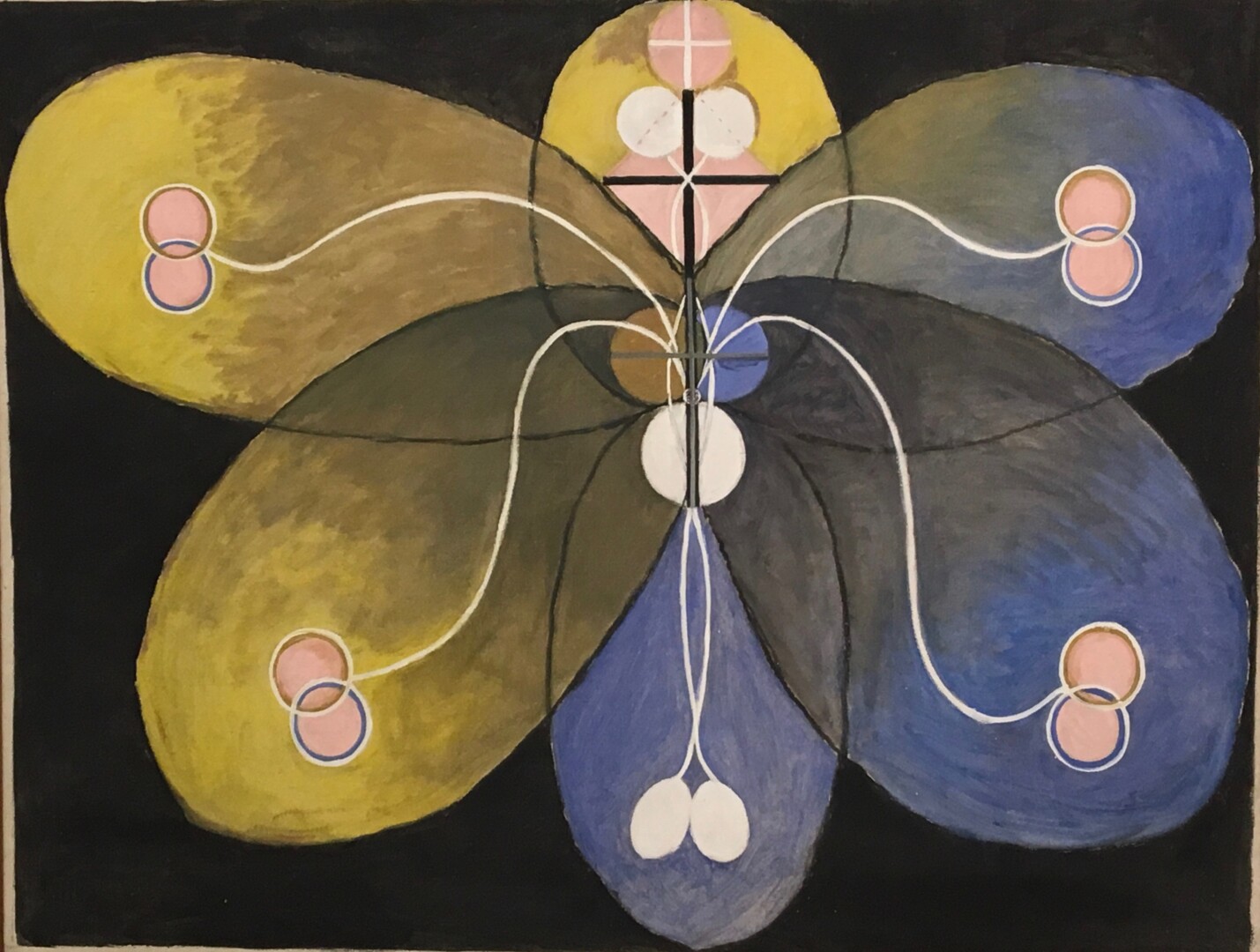

Car cette collection, qui reçut en 2003 le prix André Malraux du livre d’art, se propose de publier « les plus belles histoires illustrées par la peinture ». Ici, illustrant les onze premiers chapitres de la Bible, l’éditrice a convoqué une multitude de peintres contemporains de style abstrait, car ce livre qui nous fait revivre un texte trois fois millénaire est encore et toujours actuel. La Création du monde n’est pas figée, elle est en cours, elle se poursuit avec tous les cahots de l’existence des hommes, et toutes leurs tragédies, sur une planète qui tourne, vaille que vaille.

À vrai dire, au commencement était l’argile. Nous sommes en Mésopotamie où des hommes imaginent de tracer avec un stylet des caractères carrés sur des cylindres d’argile. Ils viennent d’inventer l’Écriture (en majesté), qui va relayer le Verbe. En l’occurrence, nous dit Marc-Alain Ouaknin, le scribe fabrique l’histoire, ou, pour mieux dire, le récit de l’histoire, et c’est ce que nous lisons dans cette Bible hébraïque. À la fin de l’exil à Babylone, les Hébreux sont de retour à Jérusalem où le scribe Ezra, cinq siècles avant notre ère, a tout rédigé et tracé sur le rouleau de peau, à partir de dits et de mythes antérieurs, et babyloniens. C’est le récit que nous connaissons, et voilà qu’Ezra a la même importance que Moïse ; l’un a parlé, l’autre a écrit.

Dans sa préface, d’une exceptionnelle beauté, Valère Novarina, maître d’un théâtre de paroles, s’enivre des versets comme d’une « harmonie labyrinthique » : « Rien n’est sans voix, écrit-il. Le monde est un langage ». Et il définit cette Genèse, cette origine, cette oraison, comme un orient : « Le lever de la lumière et l’ouverture de la bouche pour parler ». Cette ouverture sur le monde et sa création, ab origine ─ « ce que dit la bouche d’ombre », ajouterait Victor Hugo, où « tout a conscience en la création » ─, c’est ce qu’on nomme Révélation. Ici dans une nouvelle et audacieuse traduction placée sous l’autorité de Walter Benjamin : « Traduire c’est révéler ainsi l’infini et la transcendance dont chaque langue est porteuse ». Et c’est bien ce que nous présente ce précieux livre qui nous redit la Genèse, mêle en un seul matériau verbe et écriture.

Mais pour entendre le verbe et le comprendre, encore faut-il déchiffrer cette écriture hébraïque si particulière qui n’est faite que de consonnes sur lesquelles, non sans arbitraire, des voyelles laissées à la discrétion du lecteur donnent sens. Un sens fluctuant, propre à de multiples interprétations, « cette sagesse de l’incertitude chère à Kundeera », ponctue Ouaknin. C’est pourquoi la Torah se complète du Talmud et de ses cinquante mille pages qui consignent l’exégèse, la glose multiple ou contradictoire, une dialectique de la pensée qui fonde, au demeurant, tout raisonnement, pesant le pour, le contre et allant vers une vérité qui, pour être le fruit de la raison de chacun, est proprement partielle ou partiale.

C’est ce que Novarina nomme si joliment « la semée du langage », exaltant « l’ambivalence, la délicate instabilité, le fragile équilibre des équivoques ». Et ce dramaturge lumineux estime que cette écriture énigmatique, de par sa fluctuance, a un effet libérateur, car elle sape les certitudes et abat cet orgueil des hommes qui conduisit à la tour de Babel et à la confusion des langues ─ « Embabelons leur langue ! s’écriera la divinité (yhvh) Afin qu’aucun homme ne puisse entendre la langue de son voisin » ─ pour avoir cru à une seule « voix » faussement assurée. Oui, nous dit Novarina qui s’émerveille du travail du traducteur, ce scribe en second, appliqué à nous restituer une écriture

« nous délivrant du langage fixe, des mots fétiches, des mots faits de main d’homme et tués de nos mains, à force de les utiliser sans les remettre en cause, sans l’air, le vide, l’espace autour d’eux ─ et sans le sel du doute ».

Prônant ainsi ce « doute systématique » que Descartes théoriserait. Alors qu’en est-il de cette parole recréée par Marc-Alain Ouaknin ? Ce traducteur en dernier sait rendre hommage à ses glorieux prédécesseurs, tout particulièrement André Chouraqui et Henri Meschonnic, et, au-delà, inévitablement, au rabbin de Troyes, ce Rachi du XIIe siècle qui, expliquant la Torah introduisit tant de mots nouveaux dans la langue française, mais l’on sait, depuis Du Bellay, que tout traducteur est un introducteur de mots et un novateur de la langue. Et voilà ce début de la Genèse en son premier verset :

« Premièrement.

Élohim

créa

l’alphabet du ciel

et l’alphabet de la terre. »

Surprenante formulation, qui s’appuie sur deux considérations : d’abord ce mot étrange de Bereshit, un hapax, que l’on a compris , comme saint Jérôme dans sa Vulgate, in principio, « au commencement », ce qui n’a aucun fondement linguistique, nous dit Ouaknin qui voit dans Bereshit l’anagramme de Beashourit = « en assyrien », trouvaille philologique dont le traducteur n’est pas peu fier, rattachant toute l’œuvre d’Ezra à cette écriture assyrienne qu’il revendique enincipit de la Torah, d’où cette hypothèse inédite formulée par Ouaknin :

« C’est en écriture assyrienne

qu’élohim

créa

l’alphabet du ciel

et l’alphabet de la terre. »

Et puis ce faux article « et » accolé au ciel hashamayim, et à la terre haaretz, deux mots déjà précédés de l’article « ha », et qui, unissant en soi la première lettre (aleph) et la dernière (tav) de l’alphabet hébraïque, représente la totalité de l’écriture, ce grand tout composé de 22 lettres, ce qui justifie cette insolite traduction.

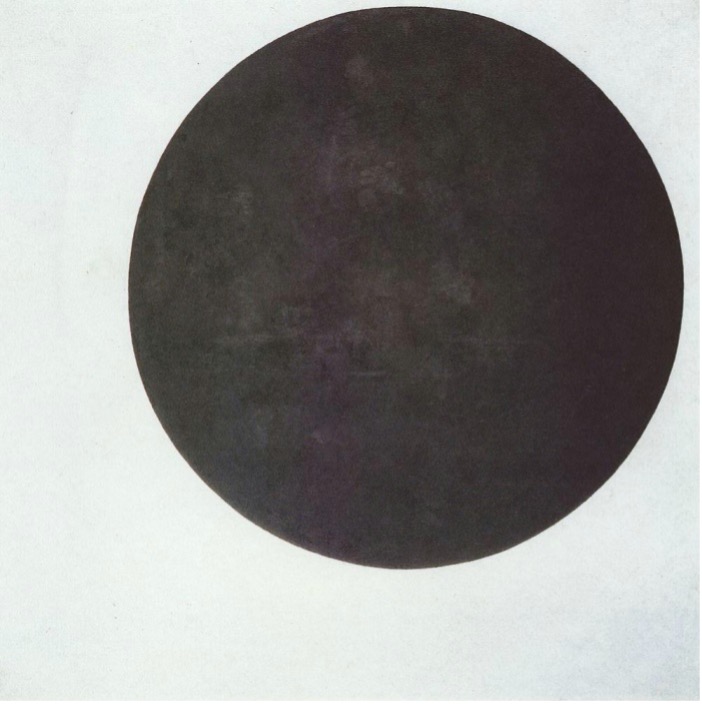

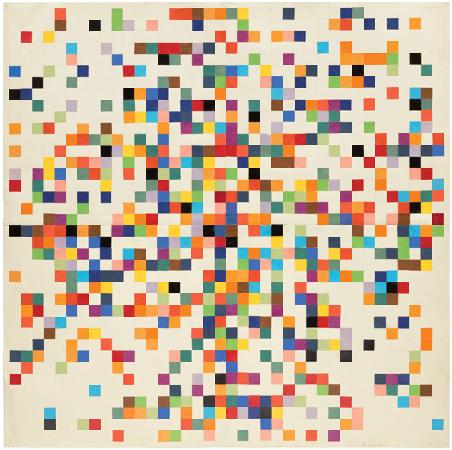

Nous voyons là la méthode suivie par Ouaknin et l’on ne multipliera pas les exemples : au lecteur, intrigué et curieux, d’aller voir par lui-même en découvrant cet ouvrage magnifique auquel les peintres prêtent, en image de la voix, leur lumineux regard. Qui mieux que Soulages pour souligner ces ténèbres « alors que la terre / était étourdissance et vide / et que l’obscurité / régnait sur la face de l’abîme » ? Qui mieux que Malevitch et son « Cercle noir », pour illustrer cette « Étourdissance » ? Mais quel drôle de mot ! En fait, c’est un authentique mot du XIIe siècle introduit par Rachi dans son commentaire. Et recouvrant quel terme biblique ? Rien de moi que le fameux «tohu-bohu » précédant la Création, en hébreu tohou vavohou, que Rachi traduisit par « étourdissance et vide ». Riche emprunt au génial rabbin de Troyes.

Cet ouvrage embrasse le récit de la Création, Adam et Ève au jardin d’Éden, la tentation du serpent, Caïn et Abel, Noé, le déluge, et enfin la tour de Babel, qui précède l’avènement d’Abraham, et le nouveau cycle d’histoire. Non sans déranger nos croyances et nos mythes, Marc-Alain Ouaknin n’hésite pas à jouer les perturbateurs, en esprit fort qu’il est, fort en philologie hébraïque, certes, et avec une impeccable rigueur, il nous démontre que la fameuse pomme, présentée comme le fruit défendu, est seulement nommée en hébreu le « fruit de l’arbre / qui est au milieu du jardin » ; mais alors qu’en est-il de la satanée « pomme d’Adam » restée en travers du gosier de l’homme ? De même l’Éden est seulement un gan, un jardin, que saint Jérôme aima traduire par paradisum ; il est vrai qu’il avait aussi traduit le mot hébreu peri, qui signifie fruit, par malum, la pomme, ce fruit de l’amour tel que le décrit Virgile : Malome Galatea petit, lasciva puella, « Galathée, folâtre donzelle, me séduisit avec une pomme ». Comment s’étonner ensuite que les Italiens aient formulé à la Renaissance cette offensante équation : Traduttore/traditore ?

Comme l’on sait, l’arc-en-ciel croisa le ciel pour la première fois à la fin de la montée des eaux, en signe d’alliance et de paix, ce que Ouaknin appelle « une humanité arc-en-ciel » :

« Et j’établirai mon alliance [beriti] avec vous,

et aucune chair ne périra plus

par les eaux du déluge [maboul]

et il n’y aura plus de déluge

pour détruire la terre. »

Marc-Alain Ouaknin commente de façon lumineuse, comme il se doit, cet avènement de l’arc-en-ciel :

« L’arc-en-ciel et ses couleurs multiples étaient le meilleur symbole pour répondre à la violence de la couleur unique qui s’était imposée dans cette société antédiluvienne où tout s’était uniformisé en une seule parole et une seule manière de vivre, idéologie du même et de la ‘’mêmeté’’. »

Il ne reste, pour conclure ce trop bref parcours d’un ouvrage monumental, étayant le verbe par l’image abstraite ─ d’un Braque, par exemple : « L’art est une blessure qui devient lumière » ─, qu’à citer le plus abstrait des écrivains du XXe siècle, et l’un des plus éclairants, Kafka :

« Maint livre agit comme une clé pour les salles inconnues de notre propre château. »

Phrase énigmatique comme tant de versets de la Genèse et que Marc-Alain Ouaknin cite au fronton de ses commentaires. Ce château, qui est aussi appelé, dans la chrétienne tradition espagnole, la morada (Las moradas del castillo interior), par sainte Thérèse d’Avila (d’ascendance juive), et que, l’hébreu nomme maqom, mot magique cité au verset 9 de la Genèse, est, pour conclure, notre terre, cette « partie sèche », ce gan Eden d’où l’homme fut chassé et où il aspire à revenir :

« Alors Élohim dit :

Que les eaux se rassemblent

au-dessous du ciel

en un seul lieu [maqom]

et qu’apparaisse la partie sèche’’.

Et ce fut ainsi. »

La Genèse de la Genèse, traduction de l’hébreu, introduction et commentaires de Marc-Alain Ouaknin, Préface de Valère Novarina, Editions Diane de Selliers, janvier 2022, 384p., 65€