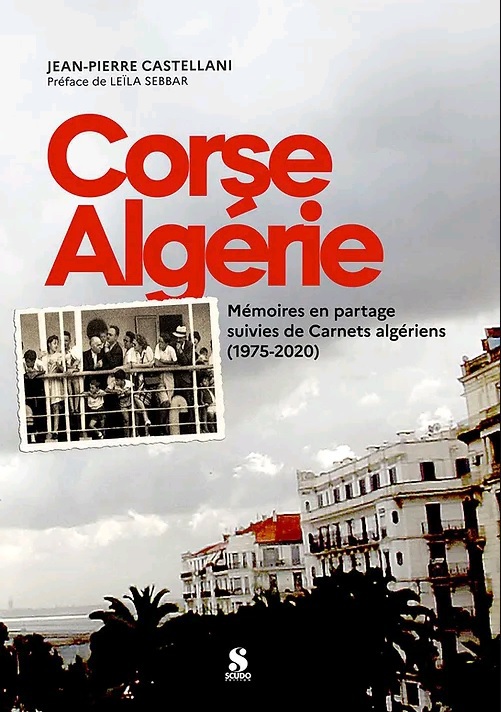

Corse et Algérie, mémoires en partage suivies de Carnets algériens (1975-2020), est le nouveau livre de Jean-Pierre Castellani, paru chez Scudo Edition le 2 avril 2023. Dans ce texte à la première personne, l’auteur nous plonge dans un récit au souffle autobiographique, de la Corse à l’Algérie, de l’enfance à la maturité, des villages insulaires au soleil méditerranéen…

Qu’advient-il lorsqu’on naît à Ajaccio, de père et mère corses, qu’on grandit à Alger où l’on passe ses vingt-deux premières années, pour se retrouver à Tours et à Paris où s’échafaude une carrière universitaire et se bâtit un destin ? C’est cette triple appartenance — Corse, Algérie, France —, disons même ces trois identités, auxquelles s’ajoute un attachement sentimental et culturel à l’Espagne, que l’on découvre dans les pages du livre de Jean-Pierre Castellani. Un livre qu’on lit en partageant l’émotion de son auteur, qu’on soit corse, algérien ou « français de France » — comme aime à dire Leïla Sebbar, qui en signe, en grande empathie, la préface. Un ouvrage qu’on pourrait qualifier de testamentaire et qui vient couronner la riche bibliographie de cet universitaire et brillant hispaniste, par ailleurs vice-président de la Société internationale d’études yourcenariennes. On retiendra parmi ses œuvres Goodbye Rabelais ! Figures libres & Yourcenar, Almodóvar et Umbral (éditions Samuel Tastet, 2006), Portraits de Corse, figures emblématiques de la Corse d’aujourd’hui (éditions Colonna, 2016) ou Une enfance corse (avec Leïla Sebbar, Bleu Autour, 2010).

Mais, primordialement, hommage est rendu aux siens, et ce livre est dédié à Jean-Mathieu et Julie, ses parents corses, instituteurs exemplaires — Hussards noirs de la République, comme on les surnommait pour leur dévouement militant à l’instruction publique — pour qui il consacre un magnifique chapitre sur sa Corse natale et ce village de montagne aux maisons grises qui fut celui de ses vacances et qui représente, certes, son ancrage ancestral :

« La Corse a toujours représenté, à mes yeux, le territoire béni de l’enfance, des vacances au village, de l’insouciance, mais aussi un déni de l’Histoire dans la mesure où les corses trouvaient ailleurs les voies de leur destin. »

Tout est dit en cette phrase lapidaire, et l’auteur ne manque pas d’aborder le mouvement Riacquistu, qui signifie « la réappropriation de tout ce qui s’était perdu avec le temps », tout comme il évoque le destin singulier de Pasquale Paoli, le père de la patrie, U Babbu di a Patria, ce qui l’amènera à cette conclusion, englobant tout à la fois la Corse et l’Algérie : « Toute utopie est donc vouée à l’impasse », ce qui ne l’empêche pas de formuler ce vœu pieux : « Il faut toujours essayer de retrouver ce que l’on croit avoir perdu… il faut toujours partir à la recherche de ses utopies perdues… »

Et c’est la raison d’être de ce livre où Castellani traite, pour l’essentiel, de l’Algérie, le pays de sa jeunesse. Fidèle en cela à la leçon de Marguerite Yourcenar, autrice vénérée à l’égal de Cervantès et d’Albert Camus, ses dieux tutélaires, et qui, comme eux, lui apprend à voir le monde et guide son regard : « La vie est atroce : nous savons cela. Mais précisément parce que j’attends peu de chose de la condition humaine, les périodes de bonheur, les progrès partiels, les efforts de recommencement et de continuité me semblent autant de prodiges qui compensent presque l’immense masse de maux, des échecs, de l’incurie et de l’erreur. »

Le voilà donc ce jeune homme qui, alors que la terreur s’est abattue sur Alger et que des bombes explosent aux portes mêmes des Facultés — à l’Otomatic, au Milk Bar, au Coq Hardi et, plus haut, au Casino de la Corniche —, massacrant ou mutilant la jeunesse, se range aux côtés d’Albert Camus l’humaniste qui viendra à Alger plaider pour la trêve de l’ignoble engrenage attentats-répression, et pour une solution de partage qui réparerait l’injustice et satisferait à la justice. Et là, parmi ses condisciples exaltés prêts à en découdre et à s’armer de violence à l’encontre de celui qui représente alors la plus grande voix de l’Algérie et de la France mêlées, Jean-Pierre Castellani se dresse et hurle : « On ne touche pas Camus ! », désarmant les factieux. Plus tard, il reconnaîtra en la voix algérienne de l’autrice francophone Maïssa Bey, elle qui voulait avoir « les yeux de Camus », le son même de l’humanisme et de la grandeur de l’auteur de L’Étranger : « Tous les textes de Maïssa Bey sont traversés du même amour et de la même passion de l’Algérie que ceux de Camus. »

Et l’hommage qu’il rendra à cette romancière, bientôt relayée par Kaouther Adimi, jeune autrice inspirée de Nos richesses, est aussi témoignage amoureux et passionnel envers la terre de son enfance dont les écrivains, finalement, se hissent très au-dessus de l’Histoire et de ses médiocres cahots ou ses sanglantes erreurs.

Tout au long de ce livre, que ce soit dans la première partie ou dans les « Cahiers algériens » qui le complètent, nous ne cessons avec le scribe de parcourir la ville aimée. Depuis les hauteurs de la ville où il habitait jusqu’à ce port et sa darse populeuse : là, les cinémas dont Jean-Pierre, vingt ans après, est capable encore de dresser la longue liste (de trente et quarante salles obscures), les salles de spectacle dont ce Majestic aux 4000 places où triomphait sur le ring Marcel Cerdan, l’idole des jeunes sportifs, et où se produisit, à ses débuts, Jacques Brel. Et puis la piscine du RUA, le Racing Universitaire d’Alger, le club d’Albert Camus (qui jouait gardien de but), le sien aussi. Et ces immeubles haussmanniens qui bordent la plus belle baie de la Méditerranée. Et la mystérieuse Casbah aux rues déglinguées. Les retours après l’Indépendance sont exaltants, certes, mais aussi souvent douloureux tant tout est pareil et tellement différent, à l’exception de ce ficus dans la cour de l’école Volta, de somptueuse architecture — « la luxueuse Villa Saulière » —, où l’enfant qui reste en lui fait éclater en larmes l’adulte advenu : « En 2006, mon retour dans la cour de l’école où je jouais avec des noyaux d’abricot a été l’une des plus fortes émotions de ma vie. »

Mais l’Algérie d’après l’Indépendance connaît bien des convulsions qu’il n’entend pas occulter, à commencer par la guerre civile des années 90 qui entraîna un autre exode, de tant de jeunes Algériens prometteurs qui surent retrouver en France leurs aînés exilés, qu’on appelait, non sans mépris, des « pieds noirs » (que le maire de Marseille en 1962, voulait rejeter à la mer !). Castellani porte comme une épine au cœur l’affectation, après l’Indépendance, de son glorieux père, instituteur modèle, dans l’académie de Lille, et on en a connu bien d’autres que l’on entendait envoyer le plus au nord possible de l’hexagone, en pensant ainsi les humilier ou les punir, mais de quelle faute ? Celle d’avoir servi comme nuls autres, la langue et la culture française ? « Quand mon père »rentra’’ en 1962, il perdit son école plus que l’Algérie. Il refusa une affectation à… Lille, qu’il interpréta à juste titre comme une humiliation de la part d’un État bien ingrat. »

Mais, pour la bonne bouche, on retiendra cette phrase qui résume ce séjour « en Alger » (comme on disait alors) :

« Mes souvenirs d’Alger sont essentiellement liés à des impressions sensuelles, comme celle de la lumière aveuglante de la baie d’Alger, la vision enchanteresse de la Ville Blanche, un mélange enivrant d’Afrique et d’Occident ».

Mais qu’est-ce qui n’a pas marché, qui a foiré dans cette coexistence des deux communautés — qui, rappelons-le, siégeaient dans deux collèges différents à l’Assemblée Algérienne : les Européens, comme on disait, ayant seuls le pouvoir de décision quand les Indigènes, ainsi appelés, n’avaient que celui d’être consultés —, et pourquoi ce qui a pu se produire aux Amériques, un éventuel melting-pot, n’a-t-il jamais affleuré l’Algérie française ?

Castellani, fort judicieusement, montre du doigt l’échec du métissage. Chacun restait sous sa tente, et même au sein de ce qu’on appelait les Provinces de France, on voyait, par exemple, les Catalans se marier entre eux, et aussi les Corses, certes, et même les Poitevins. Chaque année se célébrait, dans la salle Pierre Bordes que Castellani revisite saisi d’émotion, la fête de ces communautés coloniales et chacune avait à cœur d’affirmer sa personnalité : ici l’on dansait la sardane, là se produisaient les Bretons avec leur chapeau rond, ici on dégustait le broyé du Poitou, là on chantait les Allobroges. Et Castellani, remontant au plus haut de la colonisation conclut, en amer regret : « À partir de ce moment, deux peuples vont vivre et cohabiter, l’un à côté de l’autre… Deux civilisations radicalement différentes se développent. Il n’y eut pas de génocide comme en Amérique Latine, mais l’on ne vit pas non plus l’apparition d’un nouveau peuple métissé. C’est peut-être là que naît le problème algérien, qui ne se résolut que dans la victoire de l’un sur l’autre. »

Au terme de cette attachante lecture, de cette réflexion si pleine de justesse et de profondeur, qui éclaire, bien plus que tant de livres d’histoire, le véritable visage de l’Algérie et l’ampleur de la déchirure, le chroniqueur qui partage avec l’auteur pareille éducation et même patrie éclatée, ne peut que répéter cette phrase corse emblématique qu’une lointaine promise de son pays natal lui adressa le jour précédant la chute, et alors que les fruits ne purent passer la promesse des fleurs, pour toutes ces raisons admirablement mises au jour par Jean-Pierre Castellani : ti tengu caru… Je t’aime, et le rideau tomba.