Sándor Márai, romancier hongrois né avec le XXe siècle et mort par suicide en 1989, quelques mois avant la chute du mur de Berlin, est un écrivain que la France a découvert depuis peu. L’homme a connu les deux guerres mondiales puis, chassé de Hongrie par les communistes, prit le chemin de l’exil vers l’Italie en 1948 et acheva sa vie aux États-Unis.

Ses livres sont traduits en français depuis 1958, date où paraissent Les Braises, son livre emblématique, considéré par beaucoup comme son chef-d’œuvre. Sa véritable notoriété en France n’apparaît qu’à partir des années 90. Son dernier livre traduit en français, La Nuit du bûcher, est paru en 2015 seulement, alors qu’il fut écrit en 1974. Étonnante lenteur éditoriale dans l’Hexagone pour un écrivain d’Europe centrale sans aucun doute de la même importance et la même stature qu’un Joseph Roth, un Elias Canetti ou un Stefan Zweig.

La Nuit du bûcher est un saisissant récit qui nous plonge dans la noirceur et l’horreur de l’Italie de l’Inquisition du XVIe siècle, celle qui envoya au bûcher vrais ou faux hérétiques, de tout poil, de tout grade et de toute confession, même catholiques pour peu qu’ils déplussent aux seigneurs et maîtres ecclésiastiques du Saint-Office de Rome.

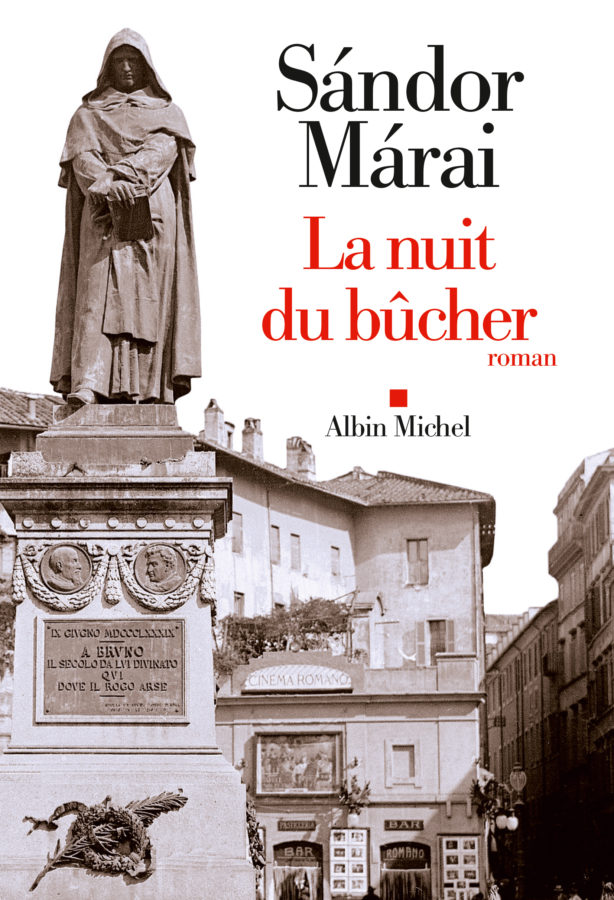

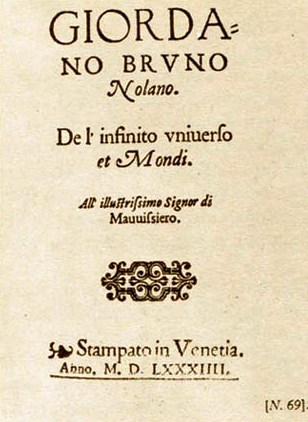

Giordano Bruno fut de ceux-là, un frère dominicain italien qui pensait et doutait, ô sacrilège ! Passionné par les thèses de Copernic, le jeune moine allait jusqu’à soutenir que l’univers était peuplé d’innombrables mondes et que « Dieu n’était pas aux cieux mais partout ». Fatale audace qui contrevenait à tout ce que disait la Vulgate de la Sacrée Congrégation de l’Inquisition romaine. Ni les huit années de réclusion dans un cachot du Vatican, ni les trésors de tortures physiques et morales dont l’Inquisition avait le secret, ni les « confortatori », ces juges en charge d’alléger la souffrance du condamné et le porter au repentir ne parvinrent à faire plier l’irréductible impie convaincu que la liberté de penser, de dire et d’écrire était le seul trésor de l’homme. Son obstination le conduira au bûcher dressé au Campo de’Fiori à Rome, là où est érigée depuis le XIXe siècle la statue de bronze de l’insoumis devenu symbole de liberté.

C’est un jeune moine d’Avila, appartenant à l’ordre contemplatif des Carmes, arrivé d’Espagne jusqu’à Rome en l’an 1598, qui assistera aux dernières heures de la vie de Giordano Bruno depuis son cachot jusqu’à son cheminement vers le bûcher, faveur octroyée au moinillon espagnol par le Saint-Office afin de prendre des « leçons d’Inquisition » sur les terres vaticanes et mieux connaître les « moyens et procédés les plus efficaces pour éradiquer l’hérésie » amenant les coupables, ou présumés tels, à résipiscence.

Dans une longue lettre-confession « à Urbain, son cher frère », le jeune moine apprenti rapportera par le menu tous les détails et toutes les observations utiles à la Cause. Les zélateurs de l’Inquisition vaticane lui vanteront tout spécialement les vertus de la dénonciation, y compris dans le cercle de famille, de la torture par le fer et les clous, de la strangulation et la pendaison, du feu « purificateur » du bûcher, ralenti au besoin par des fagots humides prolongeant l’ardeur de la combustion et la souffrance de l’hérétique.

Rien n’est omis dans les degrés et le spectacle de l’horreur dont la foule, accourue aux exécutions, vient régulièrement se repaître. L’impressionnante opiniâtreté de Giordano Bruno et sa foi en la liberté de pensée feront vaciller les certitudes du jeune moine espagnol, troublé peut-être plus encore par l’acharnement du cardinal Bellarmin, son instructeur, à mettre en avant cette haine du livre et de la liberté de publier : « Rien n’est plus dangereux que le livre […] parce qu’il n’y aura pas d’ordre dans le monde tant que vivront des hommes qui feront l’expérience de penser par eux-mêmes […]. Quand quelque part on imprime un livre, un pamphlet sans l’autorisation et la surveillance du Saint-Office, la contamination se répand immédiatement. On peut tout excuser sauf que quelqu’un diffuse ses idées sans approbation supérieure. Ça, c’est la fin de tout… ».

Au bout de son séjour romain, notre ecclésiastique jouvenceau, effrayé par tant de défiance et de suspicion, de rejet, de vilénie et de haine, finira par abandonner sa robe de bure – « j’eus alors l’impression d’avoir vécu sous un déguisement toute ma vie » – ayant compris, après avoir assisté à la dernière tentative de suborner le rebelle Giordano, que,

pour être un homme, un homme ne doit en faire qu’à sa tête et penser par lui-même.

Le récit minutieux des faits et gestes des seigneurs et maîtres du Saint-Office rend la lecture du roman glaçante de bout en bout. Mais à travers l’histoire de Giordano Bruno, mémorable victime de l’Inquisition, Sándor Márai se livre bien évidemment à une dénonciation de toute forme de totalitarisme et de police des mœurs et des consciences, quelle qu’en soit l’époque ou la nature.

Tout est en place, dans le récit de Sándor Márai, pour installer et pérenniser l’ère du soupçon et l’ordre absolutiste, avec l’aide, complice, de l’ami prié de dénoncer l’ami, de l’enfant lui-même encouragé à espionner et trahir ses propres parents, enfin avec le concours toujours aisé à trouver de provocateurs lâches et de faux témoins. Comment ne pas lire dans ce roman une parabole du totalitarisme politique du XXe siècle, nazi puis communiste, dont Sándor Márai fut témoin, et victime, dans sa Hongrie natale. Impossible, en effet, de ne pas penser aux camps de concentration quand l’un des dignitaires de l’Inquisition romaine confie, dans la fièvre d’un discours frénétique, à son jeune interlocuteur ibérique qu’il faudra bien, un jour ou l’autre,

arriver à une époque où l’on regroupera, sans ambages ni perte de temps, tous ceux qui seront soupçonnés de tomber un jour dans le péché d’hérésie, à cause de leur origine ou pour d’autres raisons, dans des champs clos par des barrières de fer.

Les nazis y ajouteront les miradors et les fours crématoires seront leurs bûchers.

Une quarantaine d’années après la publication de ce livre, en 1974, un certain fanatisme religieux attentatoire aux libertés a refait surface et fait trembler le monde. La Nuit du bûcher conserve, dans sa résistance à l’obscurantisme et à la terreur, toute sa brûlante actualité, hélas.