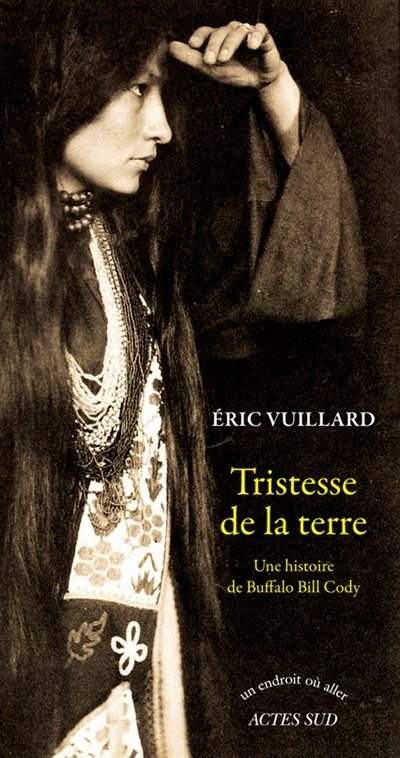

Le reality show est-il la pierre angulaire de la société du spectacle ? Dans son septième livre, Tristesse de la terre, Éric Vuillard, Rennais d’origine lyonnaise, déconstruit le mythe de Buffalo Bill. À travers le spectacle que ce dernier créa en 1883 et qui exaltait la conquête de l’Ouest par les cow-boys. Un Wild West Show qu’il peaufina année après année, de triomphe en triomphe, jusqu’en 1913. Cette histoire par Eric Vuillard de Buffalo Bill Cody et de sa création spectaculaire jette une lumière nouvelle sur le mythe de la conquête de l’Ouest comme fantasme originaire de l’Amérique industrielle puis de tout l’Occident à travers la littérature et le cinéma. Le voile sur les coulisses de ce premier grand divertissement de masse est levé. Avec Tristesse de la terre, Eric Vuillard oeuvre au dessillement de nos tristes tropismes…

Le titre de ce récit, son premier chapitre intitulé « Musée de l’homme » et sa première phrase – « Le spectacle est l’origine du monde » – placent d’emblée le récit sous les auspices de Claude Levy-Strauss et Guy Debord, entre ethnologie et anthropologie. Et Eric Vuillard de poursuivre en convoquant le sauvage et le civilisé :

« Le spectacle est à l’origine du monde. Le tragique se tient là, immobile, dans une inactualité bizarre. Ainsi, à Chicago, lors de l’Exposition universelle de 1893 commémorant les quatre cents ans du voyage de Colomb, un stand de reliques, installé dans l’allée centrale, exposa le cadavre séché d’un nouveau-né indien. Il y eut vingt-et-un millions de visiteurs. On se promenait […] on admirait […] et puis on se payait un cornet de saucisses à dix cents. […] le spectacle et les sciences de l’homme commencèrent dans les mêmes vitrines, par des curiosités recueillies sur les morts. »

Le deuxième chapitre de cette petite toile de maître de 158 pages, nimbée d’intelligence poétique, interroge : « Quelle est l’essence du spectacle ? » En réponse, le récit introduit « le formidable Wild West Show ». Une grande arène où des cowboys interprètent, dans des décors de carton-pâte, rodéos, conquêtes de territoire et batailles victorieuses contre les sauvages indiens. Un Colysée mobile qui dès 1893, à l’Exposition universelle de Chicago, attirait chaque jour pas moins de… 40 000 curieux. Son génial auteur ? William Frederick Cody, alias Buffalo Bill. Un self-made-man qui vient bouleverser l’art du divertissement par l’invention du show-business – nouveau modèle techno-économique de représentations spectaculaires – qui préside à l’émergence de l’entertainement dans la société occidentale. Comment s’explique la réussite fulgurante de cette socialisation de millions de spectateurs autour d’un temps-espace de loisir où l’Histoire et des histoires sont racontées à travers un mode de sensations intenses ?

« Du mouvement et de l’action. La réalité elle-même. Oui, juste des chevaux qui galopent, des batailles reconstituées, du suspense, des types qui tombent morts et se relèvent. Tout y était. […] Il fallait de la consternation et de la terreur, de l’espoir, et une sorte de clarté, de vérité extrême jetée sur toute la vie. Oui, il fallait que les gens frémissent. »

« Sitting Bull est seul dans l’arène ; la grande chose qu’il aimait est restée en arrière, très loin. Et, ici, dans les gradins, ils ne sont venus que pour ça, tout le monde est venu voir ça, simplement ça : la solitude. »

« Il savait que l’homme blanc lui offrait toujours de nouveaux visages et qu’aucun de ces visages ne devait le tromper : tous étaient intéressés. »

Les plumes, colliers, tomahawks, autographes, photos et autres goodies du merchandising disponibles en shopping firent rapidement la fortune de Cody.

*

Le tragique se traite, se retraite, fait la fortune des uns et le spectacle des autres. Dans le récit qu’il déroule avec une élégance poétique, Eric Vuillard appuie son dispositif analytique sur la question de la valeur et l’analyse de la représentation, de la marchandisation et du fétichisme du spectacle de Buffalo Bill. Objectif : le dépeindre en concept-réalité critique, mais à travers une forme de narration concrète, pratique, sensible. « À cette époque, le corps de Buffalo Bill est déjà un pur produit de marketing, une sorte de simulacre. On ne sait plus qui se cache derrière cette débauche de publicité. »

De fait, le produit-image-marque ne tarda pas à circuler, à se répandre dans les différentes consciences nationales de l’homme blanc. Si le Wild West Show offrait un traitement spectaculaire de la réalité que le pionnier blanc américain du XIXe siècle voulait entendre, il était susceptible de séduire les nations et hommes blancs engagés dans la conquête de leur avenir. C’est ainsi que le Wild West Show – ses huit cents personnes, cinq cents chevaux de selle et dizaines de bisons – engrangea les triomphes à travers l’Europe à partir de 1905 : Londres (où la reine Victoria se leva et salua pour la première fois le drapeau américain durant le spectacle), Berlin, Paris (plus de 3 millions de spectateurs), Nancy, Marseille, Rome… « Jusque devant le Colisée, là où Néron fit martyriser les chrétiens, Buffalo Billl demanda l’autorisation d’y montrer son spectacle. On la lui refusa. Ironie du sort, le Colisée n’était pas assez grand. »

Le grand tour de main et de piste de Cody, dont le profil reste mystérieux – quelque chose d’un magicien du commerce miné par d’obscures angoisses et un vide insatiable –, c’est d’avoir concrétisé et universalisé son théâtre psychique. L’avoir incarné en carton-pâte. D’avoir mieux que le jeune kinétographe de Thomas Edisson réalisé des images, signes et récits qui allaient s’imposer à tous comme décor naturel et culturel de la conquête de l’Ouest américain.

« Buffalo Bill n’est plus un acteur parmi d’autres, il est le personnage le plus célèbre de la planète. Tous les regards sont tournés vers lui. Il a fait sortir la flamme de terre, aspergeant le monde d’une pluie de tracts, prospectus, magazine où sa légende a été, ligne à ligne, fabriquée, peaufinée, et où l’apologie est devenue sans cesse plus habile. Et tout cela pour une œuvre exemplaire, exemplairement américaine, une formidable contribution à l’histoire de la Civilisation ».

Et c’est là également que se situe la formidable contribution à l’histoire de la Civilisation d’Eric Vuillard dans une pertinente convergence des esprits de Debord et Lévy-Strauss. Ce que pointe et situe l’auteur de Tristesse de la terre est notre propre exotisme, l’exotisme de la civilisation occidentale du loisir américanisé. Sur le modèle de Levy-Strauss qui refuse de dépeindre l’exotisme comme aventure chez l’autre, mais comme saisissement d’une réalité humaine favorable à l’interrogation du concept de civilisation, Eric Vuillard saisit l’exotisme occidental et interroge la société du spectacle. La société du showbizness, de l’entertainement. « Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images » – pourrait-il conclure avec Debord.

« Le spectacle tire sa puissance et sa dignité de ne rien être. Nous laissant seuls, irrémédiablement, avec nulle plaie où voir le jour, point de preuve. Et pourtant, au milieu de ce vide bruyant, dans la grande pitié ressentie, jusque dans le mépris lui-même – quelque chose hélas. Comme si ce grand divertissement passager, cet oubli forcené de soi, cette façon de détourner la tête pour mieux voir était l’un des moments les plus tragiques de lettres : sans signes, sans révélation ; et/ou seulement le cœur se serre, ou la main ça grippe à l’autre, n’importe quel autre, pourvu qu’il soit tout à côté de nous sur les gradins, et qu’on puisse éprouver une détresse voisine dans un cri, un rire, une simple communauté de sentiments.»

Ce rapport social médiatisé par des images est particulièrement servi par ce genre diégétique qu’Eric Vuillard compose sur mesure entre récit historique et vérité romanesque. Le traitement direct de la matière et du temps y est alors susceptible – servi par une bonne stratégie (situationniste ?) de déconstruction et de monstration des faits – de coller, voire de retrouver la trame même de l’Histoire. Quant à sa traduction formelle, l’écriture d’Eric Vuillard est d’une élégance poétique douce-amère, nostalgique mais vivante, incisive mais sans cruauté, car inventive et humaine. Composition personnelle en tension d’eaux-fortes expressionnistes et de toiles intimistes. On lui trouve peu de semblables en France, davantage dans les pays germaniques. Eu égard au sujet, on pense forcément à Karl May. Karl May qui demeure l’un des grands maîtres du roman historique (méconnu dans notre hexagone). Son enfance aura été marquée par un spectacle nommé… Wild West Show. Mais ses récits d’adulte épousèrent un point de vue bien éloigné, voire tout à fait contraire, à celui de Buffalo Bill Cody.

Karl May et Eric Vuillard ont en commun, contrairement à Cody, des narrations structurées de l’histoire qui n’enferment pas, mais qui mettent en lumière des mécanismes tout en restant ouverts au glissement et à la mise en parallèle avec le divergent, voire le contraire. C’est ce qu’exprime sans doute le dernier chapitre de Tristesse de la terre.

*

Intitulé « La neige », il raconte qu’à la même époque que Cosby, le jeune Wilson Bentley s’était passionné pour deux récentes découvertes : l’appareil photo et le microscope. Son inlassable objectif : emprisonner dans des plaques sensibles le fragile éphémère des chefs-d’œuvre de la nature. Ses clichés devinrent célèbres, ils parurent même dans le National Geographic sous le titre : « la beauté magique de la neige et de la rosée ». Mais l’auteur ne connut ni la richesse ni la gloire qu’il ne cherchait nullement.

« Pour lui les moindres détails avaient leur importance. Mais l’essentiel de sa vie s’était concentré dans les yeux. Wilson était tout entier dans leur regard, comme si vivre consistait à voir, à regarder, comme s’il était hanté par le visible, qu’il y cherchait quelque chose éperdument. Mais quoi ? Peut-être rien. Juste le sentiment du temps qui meurt, des formes qui défaillent. »

Ce dernier chapitre pourra dérouter le lecteur. Buffalo Bill et Wilson Bentley y apparaissent comme deux opposés. A l’image de l’artefact industriel et de la poésie naturelle, la surproduction et la purification, la mise en scène et la contemplation, etc. Ces contraires se retrouvent dans ce vaste réseau qu’est l’histoire en train de se faire — réseau de réseaux à l’image de la neige et de ses cristaux. La neige cache ses milliers de cristaux qui la composent, de même que l’Histoire se fait en unifiant les contraires, en réduisant les contradictions, en dépassant les antinomies et le tragique afférent.

Depuis quelques années, les blockbusters américains en fournissent dans le monde globalisé une illustration spectaculaire. Des films à prétention historique donnent sans vergogne des représentations falsifiées d’époques et d’épisodes passés en réduisant les êtres, les situations, les volontés, à quelques oppositions caricaturales. Du reste, c’est peut-être l’objectif que l’espèce occidentale a poursuivi en mutant en société du spectacle. Société qui, symboliquement, comme Eric Vuillard l’aura mis en lumière avec son ouvrage, débute en 1883. Date de la naissance du Wild West Show mais aussi – comme pour mieux nous rappeler les conjonctions invisibles qu’entretiennent cette myriade de réseaux et cristaux qui font l’Histoire – date de naissance du communisme. C’est de fait en 1883 que Plekhanov fonde le premier groupe marxiste de l’Emancipation du travail. La société du spectacle, la société du divertissement, la société émancipée du travail au profit du loisir… Une synchronicité qui accouchera au XXe siècle de deux spectacles de masse et deux masses spectaculaires quelque peu divergentes…

D’ailleurs, au-delà de la simpliste et paresseuse réduction de la société du spectacle au département Communication du grand Capital, quelle est l’essence du spectacle ? Quelle est la nature de cet exotisme devenu aujourd’hui centralité, cadre post-idéologique mondial ?

Il est d’autant plus difficile de répondre à cette question que la problématique soulevée par l’image et la représentation remonte à l’aube de l’humanité. Représentation dont se sont méfiés, si ce n’est défiés, aussi bien une bonne partie de la théologie juive et chrétienne durant des siècles, pratiquement tous les régimes communistes, aujourd’hui encore l’Islam. La raison ? L’image éloigne du vrai essentiel, la représentation est infidèle à ce qu’elle représente, le culte des images (de soi et des autres) suscite la fantasmagorie, l’artifice profite à l’idolâtrie, le spectacle produit une socialisation illusoire, la publicité hypnotise, les jeux et loisirs abrutissent, l’imagination est la folle du logis rationnel, le reality show travaille comme conditionnement collectif narcissique et consumériste… En somme, le spectaculaire, c’est l’utilisation dia-bolique de l’image.

Alors, le spectaculaire est-il une conspiration idéologique ? La conspiration des ténèbres ? Peut-être n’est-il, simplement et tristement, qu’une drogue balsamique secrétée par la société des hommes afin de les faire digérer le tragique de l’existence et avancer ensemble. Le cas échéant, si « le spectacle est à l’origine du monde », il en serait aussi le moteur qui lui permet de se perpétuer.

« Et il se leva une violente tempête. La neige tomba du ciel comme une injonction de Dieu. Les flocons tourbillonnaient autour des morts, légers, sereins. Ils se posaient sur les cheveux, sur les lèvres. Les paupières étaient toutes constellées de givre. Que c’est délicat un flocon ! On dirait un petit secret fatigué, une douceur perdue, inconsolable. »

Tristesse de la terre Eric Vuillard Une histoire de Buffalo Bill Cody, Actes Sud (Un endroit où aller), 20 août 2014, 158 pages, 18€. Prix d’une Vie le Parisien Magazine 2014. Prix Folies d’Encre 2014. Prix Goncourt des lycéens 2014 (en lice).

Voir notre article Eric Vuillard : entretien avec le Rennais de la Bataille d’Occident.