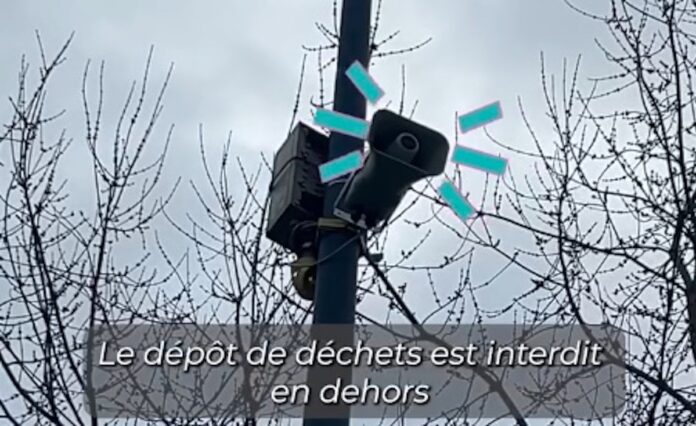

« Ramassez vos déchets, une patrouille de police est déclenchée ». À Arras, cette phrase ne sort pas de la bouche d’un agent municipal, mais d’un haut-parleur automatique, déclenché à distance par un opérateur de vidéosurveillance. Depuis fin février 2025, la ville expérimente un dispositif inédit : l’installation de messages sonores dissuasifs aux abords de deux points d’apport volontaire (PAV), pour lutter contre les dépôts sauvages d’ordures. Une initiative saluée pour son efficacité, mais qui soulève des interrogations sur notre rapport à l’espace public, à la civilité… et à la surveillance.

Le dépôt sauvage, symptôme d’une désaffection civique

Le geste peut sembler banal : un sac-poubelle posé au pied d’un conteneur déjà plein, un carton abandonné à la va-vite sur le trottoir. Pourtant, ces incivilités du quotidien dégradent durablement le cadre de vie. À Arras, comme dans de nombreuses villes françaises, le phénomène prend de l’ampleur. La mairie évoque 1,5 million d’euros dépensés chaque année pour ramasser les ordures déposées illégalement, sans compter le coût humain et environnemental. Les abords des 161 PAV de la commune sont particulièrement touchés.

Pour répondre à cette dérive, la Ville a voté en octobre 2023 un plan de lutte contre les incivilités : verbalisation renforcée des jets de mégots, des déjections canines, du stationnement gênant… Mais c’est la mesure la plus insolite, celle du haut-parleur activable à distance, qui retient l’attention.

Une voix qui surveille, une parole qui rappelle à l’ordre

Le principe est simple : lorsqu’un individu est vu en train de déposer un déchet en dehors des consignes sur les images de vidéosurveillance, un agent municipal peut déclencher un message vocal préenregistré. « Merci de bien vouloir récupérer vos déchets. Une patrouille de police est en route. » Un avertissement immédiat, surprenant, parfois humiliant — mais efficace. Sur la centaine de déclenchements effectués en un mois, environ la moitié des contrevenants ont corrigé leur comportement sur-le-champ.

« Ce n’est pas tant la peur de l’amende que le fait d’être vu, pris sur le fait, et interpellé publiquement qui agit », observe un élu local. Dans une société où la civilité semble souvent battue en brèche, ce retour du rappel à l’ordre en direct est perçu par beaucoup comme une réponse bienvenue à un laisser-aller généralisé.

Une efficacité mesurée, mais des questions ouvertes

Si la mairie assure que l’intervention de la police est annulée si le contrevenant revient sur son geste, la menace reste bien réelle : à Arras, l’amende pour dépôt sauvage peut atteindre 285 euros. Une dizaine de verbalisations ont été effectuées depuis le lancement de l’opération. À terme, d’autres PAV pourraient être équipés de ce dispositif, mais la municipalité se donne encore le temps d’en évaluer l’impact.

Ce système de « ville qui parle » ouvre cependant un débat plus large : jusqu’où peut-on aller pour faire respecter les règles ? La technique se veut douce, non coercitive, mais elle repose sur un triptyque sensible — la surveillance, la dénonciation publique, et la peur d’une sanction immédiate. Dans une démocratie, la frontière entre prévention et pression peut s’avérer ténue.

Comparaison internationale : quand la Chine fait parler ses caméras

Ce dispositif arrageois évoque, à une autre échelle, certaines pratiques déjà en vigueur en Chine. Dans plusieurs grandes villes, les caméras de surveillance sont équipées de logiciels de reconnaissance faciale et peuvent diffuser des messages vocaux ou afficher en temps réel les visages des personnes en infraction sur des écrans publics. Jeter un papier au sol, traverser au feu rouge ou fumer dans une zone interdite peut donner lieu à une annonce sonore suivie d’une identification publique.

Le but affiché est similaire : dissuader les comportements déviants en jouant sur la honte sociale et l’effet de groupe. Mais en Chine, ces dispositifs s’intègrent dans un système plus vaste de « crédit social », où les comportements des citoyens peuvent impacter leur accès à certains services ou opportunités. Un système autoritaire, fondé sur la traçabilité totale des individus.

La France, bien sûr, n’en est pas là. Le haut-parleur d’Arras ne filme pas, n’identifie pas, ne stocke pas d’information personnelle. Mais la ressemblance dans la méthode interroge : la pression sonore en public est-elle un outil acceptable dans une démocratie libérale ? Peut-on moraliser sans humilier ? Et surtout, la menace est-elle le bon levier pour encourager des comportements vertueux ?

De la prévention à la pédagogie : un changement culturel à construire

Le dispositif d’Arras est peut-être utile, mais il ne peut être une solution durable qu’accompagné d’un travail de fond : information, pédagogie, aménagement du territoire, accessibilité des déchetteries, horaires de collecte adaptés, responsabilisation des bailleurs sociaux et sensibilisation dans les écoles. La civilité ne s’impose pas par surprise, elle se cultive. L’équipement sonore, aussi performant soit-il, ne remplacera pas le besoin de sens collectif.

Le succès relatif de l’expérimentation, qui repose avant tout sur la surprise et la honte, ne saurait faire oublier que l’incivilité est souvent le symptôme d’un désengagement plus profond : indifférence à la chose publique, sentiment d’impuissance, rapport abîmé à l’autorité. Pour retrouver une ville propre, il faut plus qu’un haut-parleur : il faut retisser du lien entre citoyens, entre voisins, entre l’individu et la règle.

Le haut-parleur parle. Mais qui écoute encore ?