En racontant au plus près les existences d’internés du camp de Drancy de 1941 à 1944, Valérie Villieu et Simon Géliot font oeuvre d’historiens et de passeurs. Indispensable.

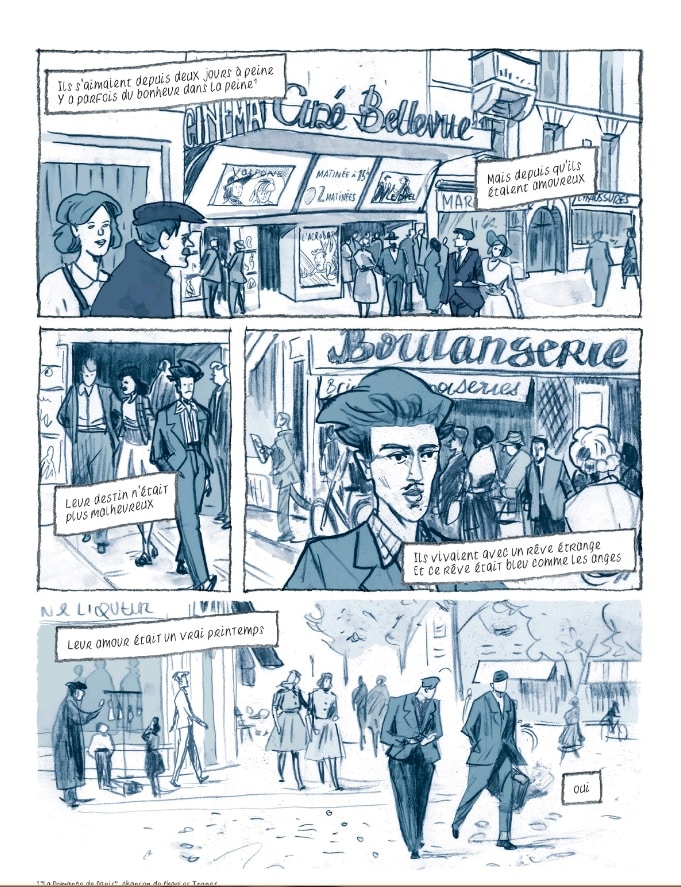

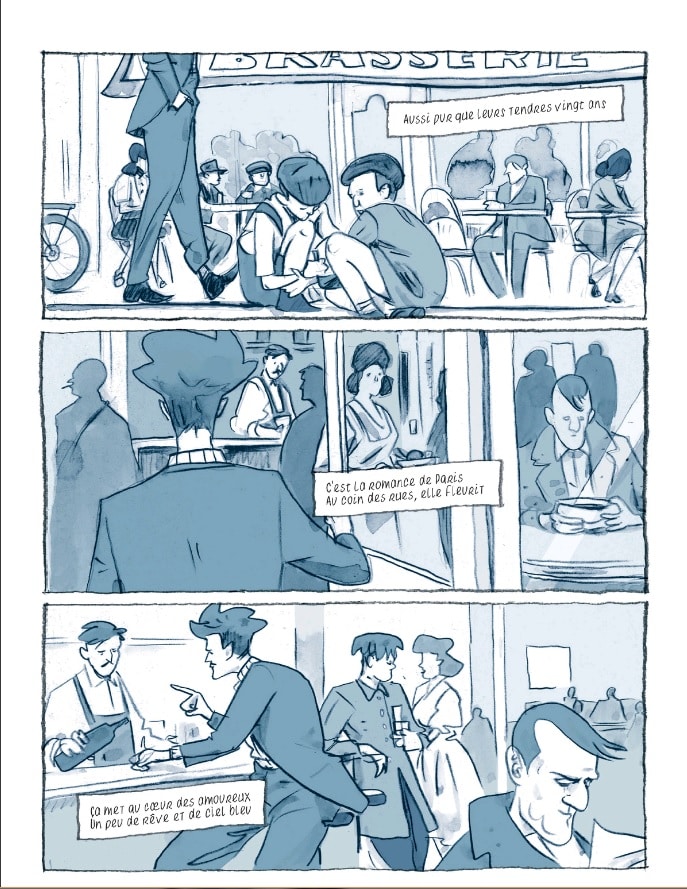

C’est un roman graphique en noir et blanc. En gris et gris plutôt. De nombreuses nuances de gris pour dire de multiples états d’âme. Aucune couleur. On ne montre pas l’indicible, la haine, la cruauté avec des couleurs. Même si ces sentiments se déroulent en huis clos, le huis clos d’une cité, celle de la Muette, construite en 1931 « pour permettre à des ménages à revenus modestes d’accéder à un peu plus de confort ». Ils sont simples les plans de cette cité en forme de U. Simples mais inachevés en raison de difficultés financières dues à la crise internationale. Des murs et rien d’autre, rien d’autre que les courants d’air, à quelques kilomètres de Paris. À Drancy exactement, proche des gares du Bourget et de Bobigny. Depuis 1939, la cité abandonnée a été réquisitionnée par les allemands et transformée en prison pour interner des communistes, des soldats vaincus après la capitulation de 1940. Nous sommes en Août 1941 et malgré la guerre, les chansons de Trénet se fredonnent dans les rues de Paris. L’insouciance prédomine.

Le 20 Août 1941, la cité entame une nouvelle période de son existence pour devenir un lieu tristement célèbre de la seconde guerre mondiale. Quatre mille deux cent trente deux hommes y sont conduits et emprisonnés en cinq jours. Ils sont Juifs et communistes. Ils sont les victimes de la première rafle concernant des français. Ils sont le début de la fin. Août 1941, août 1944, trois années que raconte avec une précision extrême dans cet imposant ouvrage, par sa pagination et son format, Valérie Villieu. La scénariste avait évoqué dans Deux hivers un été (voir chronique) la vie de Wally Aviam, allemande juive d’origine polonaise qui survivra en se cachant à Corenc, petit village au dessus de Grenoble. Dans La Muette, l’autrice poursuit l’histoire de la famille restée à Paris et celle du frère de Wally : Bernard dit Béno qui fait partie des premiers internés de Drancy. Il n’aura pas la chance de survivre, incrédule comme des milliers de Juifs en ces débuts de guerre, ne pouvant imaginer l’inimaginable. Avec Nissim, Nathan, Jacob, Georges, Ludyk, Chïm et tant d’autres dont les noms et les visages rasés figurent sur des pages entières pour rendre concret des vies, Béno va vivre la transformation de la cité-prison en camp d’internement, antichambre de la mort.

Aux hommes, vont se joindre peu à peu des femmes, puis dans un « souci d’humanisation » voulu par le gouvernement de Laval, des enfants que les allemands ne souhaitaient pas au départ. Le glissement de la prison en camp de détention se fait conjointement au glissement de la politique allemande qui met au point le 20 janvier 42 à la conférence de Wannsee « la solution finale de la question juive ». Dans la logique nouvelle, le premier convoi pour Auschwitz part de Drancy le 27 mars 1942, une date « qui entachera définitivement l’histoire de France ». Soixante dix sept convois, graphiquement décomptés, suivront : « sur 75 000 déportés juifs de France, 67 000 transitèrent par le camp de Drancy ».

Des chiffres, des fait bruts qui dissimulent des existences saccagées, des tortures morales et physiques, des suicides et des morts de faim. Ce sont ces existences que Valérie Villieu et Simon Géliot restituent dans leur quotidien, au plus près, ne dissimulant rien des courages, des faiblesses d’hommes puis de femmes et d’enfants survivant dans un enfer qui ne dit pas son nom. Grâce aux dessins, s’appuyant sur des rares photos d’époque, Géliot donne corps à ces misérables. Comme au mémorial d’Oradour sur Glane, où les noms figés dans le marbre s’accompagnent possiblement de photos, le dessinateur sur une page fige des centaines de minuscules portraits, minuscules mais réels, plus vivants que les statistiques de l’Histoire. La documentation est exceptionnelle, digne des travaux d’historiens s’appuyant sur des lettres d’internés, des témoignages. Rien n’est tu comme cette participation massive de la police française et du gouvernement de Vichy. Rien n’est tu comme l’inhumanité de la grande majorité des gendarmes complices du pire. Rien n’est tu comme l’indifférence des voisins qui se plaignent… de la lumière des miradors la nuit.

Aussi, comme à chaque fois, dans ce type d’ouvrage se pose la question de l’effarement devant tant d’inhumanité et de négation de la vie de l’Autre. Comment ? Pourquoi ? Des questions qui nous renvoient au livre essentiel de Todd Strasser, La Vague (2) où le romancier s’appuyant sur l’expérience réelle d’un professeur américain, démontre comment il est possible de transformer en une semaine, une classe de lycéens en de parfaits nazis.

La Muette. Un nom prédestiné pour que se taisent à jamais ses murs témoins de tant d’horreurs. Pour que les complicités françaises soient cachées dans le pays « des droits de l’Homme ». Il aura fallu des décennies avant que des survivants, des historiens brisent ces silences imposés ou acceptés. Des livres aussi comme cette BD, indispensable et accessible à toutes et tous, qui rendent la parole à la Muette. Pour qu’elle puisse dire enfin la folie des Hommes.

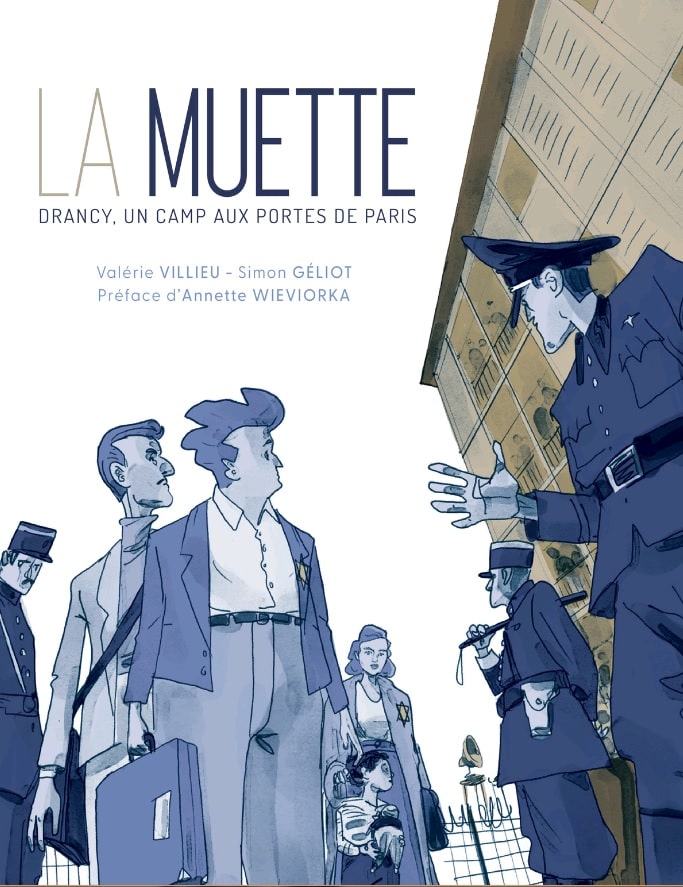

La Muette. Drancy, un camp aux portes de Paris de Valérie Villieu (scénario) et Simon Géliot (dessin). Préface d’Annette Wieviorka. Editions La Boite à Bulles. 304 pages. 32€. Parution : 2 avril 2025. Extrait

L’ouvrage est complété par des Annexes remarquables qui contribuent à faire de cette BD un ouvrage de référence.

- Editions La Boite à Bulles. 2020.

- Editions Pocket.