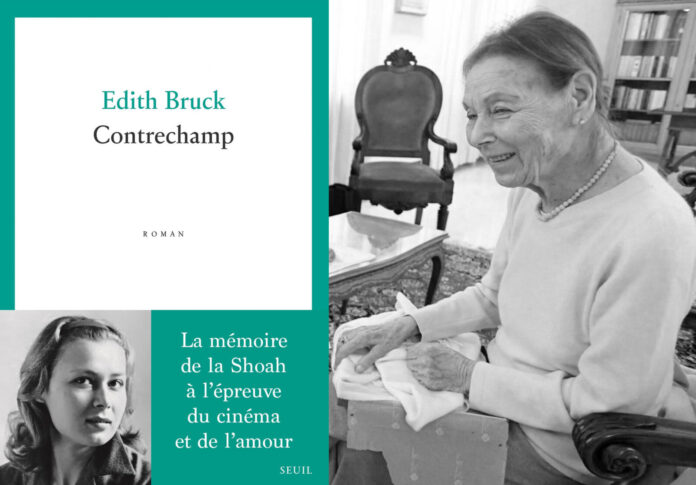

Dans Contrechamp publié aux éditions du Seuil, Edith Bruck raconte l’histoire de Linda, ancienne déportée juive hongroise embauchée sur un tournage pour aider les deux protagonistes à rendre réaliste leur jeu à l’écran… Entre fiction et souvenirs personnels, la romancière écrit la mémoire de la Shoah tout en questionnant les limites de la fiction à décrire l’inimaginable.

Edith Bruck est l’une des dernières voix à témoigner des camps de concentration où elle fut déportée, à l’âge de 13 ans. Hongroise – comme la Rennaise Magda Hollander-Lafon et comme elle rescapée – devenue italienne, après quelques errances, elle entend encore, à ses 90 ans passés, dire et redire ce que fut la Shoah. Après Le Pain perdu, son récit le plus célèbre et qui lui valut la rencontre avec le pape François, venu à son domicile romain en 2019 « demander pardon à Dieu au nom de l’humanité » (Chiedo perdono a Dio in nome dell’umanità), elle nous donne aujourd’hui, avec Contrechamp – un terme du vocabulaire cinématographique qui renvoie au vis-à-vis par jeu de caméra : champ-contrechamp –, un récit qui est assurément un témoignage sur une expérience vécue sur un plateau de cinéma et qu’elle présente comme une fiction : la protagoniste qui est son porte-voix s’appelle ici Linda ou Melinda. Avec cette question qui sous-tend le récit : Peut-on rendre compte de la Shoah en inventant un film ? une histoire ? Déjà, dès la fin de la 2nde Guerre mondiale la question était posée : « Après Auschwitz, écrire de la poésie est barbare », estimait Theodor Adorno – proscrit par les nazis en Allemagne comme juif bien qu’élevé dans la foi catholique de sa mère –, et Élie Wiesel déclare plus largement : « Auschwitz nie toute littérature », c’est pourquoi on donnera droit de cité à tous les témoignages, dont le récit de ce dernier La Nuit (Éditions de Minuit, 1955) qui est réminiscence de son expérience de déporté avec cette incantation initiale :

« Jamais je n’oublierai cette nuit, la première nuit de camp, qui a fait de ma vie une nuit longue et sept fois verrouillée. Jamais je n’oublierai cette fumée. Jamais je n’oublierai les petits visages des enfants dont j’avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur muet… Jamais. »

Le cinéma, tout autant que la littérature, s’est emparé du sujet, avec toute la force stridente de ses images, et c’est là surtout que la conscience morale s’est sentie heurtée, voire bafouée. Comment n’être pas choqué par le célèbre Portier de nuit de Liliana Cavani, pervertissant l’image des corps tourmentés par la machine à détruite nazi en y introduisant un vecteur sadomasochiste ? Et même Le fils de Saul, de László Nemes, primé à Cannes et oscarisé, parce qu’il reconstitue artificiellement la vision des corps retirés des chambres à gaz et entassés comme des objets – le fameux Questo (cette chose-là) de Primo Levi qui, lui, s’en tint au seul témoignage : Se questo è un uomo – est proprement insoutenable. Alors quand Gillo Pontecorvo, en 1960, s’en va tourner son film sur les camps, Kapò, et fait appel à son amie Edith Bruck, épouse du cinéaste Nelo Risi et elle-même engagée dans une carrière de scénariste, pour apporter, en tant que rescapée des camps, un peu de vérité et de réalisme aux scènes qu’il entend tourner sur l’horreur d’Auschwitz, cette dernière va se trouver dans la dramatique situation d’un ressouvenir douloureux, voire horrifiant ; et de retour du tournage, elle écrit et publie (en 1978 sous le titre de Transit aux éditions Bompiani, Milan, réédité chez Marsilio, Venise, en 1995) ce livre, Contrechamp, pour dire cette impossibilité morale, voire cette faute éthique d’aller au-delà de ce que, de façon définitive, Claude Lanzman nous a donné dans le film exhaustif Shoah (1985). On ajoutera que ce film Kapò, avec sans doute sa complaisance esthétique à filmer l’horreur des camps fictivement reconstituésa été justement qualifié d’indigne par le critique Jacques Rivette et rejeté par les rescapées de Ravensbrück.

La narratrice de ce récit, Linda Weinberg, est le double narratif – et donc fictif – d’Edith Steinschreiber, née en 1931 à Tiszabercel, un village de Hongrie, dans une famille juive entièrement déportée à Auschwitz, sa sœur et elle, qui n’a que 13 ans, transférées ensuite au camp de concentration de Bergen-Belsen où se déroule le film Kapò. Le tournage a lieu en ex-Yougoslavie – ce pays étant coproducteur du film avec l’Italie (du réalisateur) et la France (de l’extraordinaire actrice Emmanuelle Riva). Cette Linda, en tant qu’ancienne déportée dans ce même camp, a été engagée par Pontecorvo comme conseillère à la mise en scène. Or, dès le début du récit, nous assistons à une scène dramatique qui nous plonge, avec la narratrice, dans un cauchemar qui, à la façon kafkaïenne, ne cessera jamais, haussant en apparence la réalité à la hauteur de la fiction et, en réalité, faisant plonger la réalité dans l’horreur concentrationnaire, contraignant cette Linda-Edith à revivre le tourment de sa déportation. Comme chez Kafka, c’est un événement des plus anodins qui déclenche l’avalanche des horreurs : cette femme rentre dans une boutique où elle a acheté la veille un pantalon qui lui va trop grand et qu’elle veut échanger contre la taille en dessous, mais le patron refuse et l’insulte en l’accusant d’avoir tué, naguère, sa famille. Bien sûr, il y a erreur sur l’identité : cet homme, ce Yougoslave qui a dû subir l’invasion de son pays par la Hongrie du dictateur Horthy allié de Hitler, la prend pour une Hongroise – ce qu’elle est ou fut, sauf qu’elle peut en dire tout autant que le vendeur, car, étant juive, elle a pareillement pâti de ceux qu’on appelait les Croix Fléchées, obsédés de pureté magyare et tortionnaires de sa famille. Toute horreur kafkaïenne ne naît–elle pas d’une erreur, où le protagoniste ne comprend rien à rien, perdu dans le brouillard d’une situation où il est toujours déphasé, déboussolé dans ses vaines protestations. Ainsi avance ce Contrechamp.

Ce récit est tout à la fois un reportage sur le tournage d’un film au thème « concentrationnaire » – « scène de la faim… scène de la pendaison… marche de la mort » – et une plongée dramatique dans la conscience d’une survivante des camps, totalement perdue dans ce monde qui l’accuse et ne cesse de la tourmenter. Agressée sans aucune raison aux premières pages, la narratrice est entraînée dans un procès qu’elle n’a pas voulu et se débat au long des pages avec un chef de la police qui la harcèle de questions et un avocat qui s’impose à elle et entend mener son affaire, à l’encontre de sa volonté. Et, comme dans Le Procès de Kafka, la narratrice est réveillée aux aurores, sommée de répondre à des questions auxquelles elle ne sait répondre, dans un mélange de langues qui requiert les services d’un traducteur, et l’on assiste à un méli-mélo de serbo-croate, d’allemand (« cette langue que je ne supportais pas », s’écrie la narratrice), de yiddish et d’italien dont les mots s’entrechoquent dans la tête vertigineuse de cette Linda qui ne mange ni ne dort jamais jusqu’à plus soif. Le lecteur est saisi par ce même vertige et va de l’avant, avide et haletant en quête d’équilibre et de raison, ce qui fait de ce livre un excellent, voire un extraordinaire thriller, avec cet exemple de harcèlement :

« J’allais prendre mon bain, quand j’ai entendu quelqu’un frapper à la porte… Non, non, s’il vous plaît, plus tard, plus tard… Madame ! me pressait-on d’une voix sévère… »

Au milieu de tous ces gens qui jouent un rôle, dans un flot exacerbé de masques, le seul personnage authentique à faire face à cette Linda est le médecin du bourg où se déroule le tournage, et qui est, précisément, un autre rescapé de la Shoah, personnage squelettique, craintif, toujours sur ses gardes, et qui donne en quelque sorte le la de ce récit concentrationnaire :

« Pourquoi tu es aussi nerveux et préoccupé ? Tu es malheureux à ce point ? C’est en revenant de « là-bas » que tu es devenu comme ça, ou bien tu l’étais déjà ? Moi je dis toujours « avant » et « après », toi aussi ? »

C’est ce médecin juif, chargé par les nazis, d’exercer dans le camp des fonctions médicales sur lesquelles pèsent de sérieux et fallacieux soupçons – il suffit de penser à l’ignoble Josef Mengele, médecin d’Auschwitz et surnommé « L’ange de la mort » –, de là qu’il se défausse :

« Il m’a dit de ne pas fouiller dans son passé parce que je le condamnerais et que je ne le croirais pas s’il me racontait comment tout s’était passé. »

C’est pourquoi il recommande à sa « camarade » des camps, de « faire profil bas », formule qu’il répète à maintes reprises, et qui caractérise son attitude de Juif traqué par son passé. À l’inverse de Linda qui rue sans cesse dans les brancards, proteste et crie, pour finir par quitter le plateau et le bourg où tout l’accuse, et d’abord son propre passé que l’on recrée artificiellement sous ses yeux. Mais lorsqu’elle a enfin quitté les lieux et se retrouve dans l’avion, l’étoile de David qu’elle porte à son cou et qui soulève la muette réprobation de son entourage, lui rappelle qu’elle est juive et que, comme le fameux M le Maudit (1931)de Fritz Lang, elle aura toujours du mal à échapper à son destin.

Ce livre est envoûtant, déroutant, dérangeant : tant d’années après et l’après rejoint l’avant, car le rejet est toujours là sans qu’on n’en comprenne le pourquoi du comment. Edith Bruck nous convainc une fois de plus et nous subjugue : cette Italienne d’origine hongroise est l’une des plus grandes voix actuelles de l’Italie.

Contrechamp d’Edith Bruck, traduit de l’italien par René de Ceccatty. Éditions du Seuil, 144 p., 18 €. Parution : 17 janvier 2025. Feuilleter

On a peine à croire que l’antisémitisme refasse surface de nos jours sans honte ni complexe et souvent là où on l’attendait le moins.

Réaliser un film réaliste sur les horreurs perpétrées dans ces camps relève bien sûr de la gageure. Comment restituer, sur un écran, tout en restant crédible, de telles horreurs? S’en abstenir et rester silencieux serait bien entendu criminel. Miser totalement sur le réalisme serait un échec. Or, tout est dans la manière. La meilleure approche selon moi est la suggestion plutôt que la description détaillée. Faire comprendre à demi-mot l’indicible plutôt que de tenter de le décrire dans toute son horeur sans parvenir á être convaincant.