Parmi les grandes tragédies cognitives du XXIe siècle, l’effet Dunning-Kruger tient une place de choix. Non seulement il est omniprésent, mais il prospère avec une insolence qui frôle la performance artistique. Ce biais cognitif, mis en lumière par David Dunning et Justin Kruger en 1999, décrit un phénomène aussi paradoxal qu’irritant : les moins compétents dans un domaine ont tendance à surestimer drastiquement leurs capacités. Pendant ce temps, les plus compétents et honnêtes, eux, ont de plus en plus tendance à… douter.

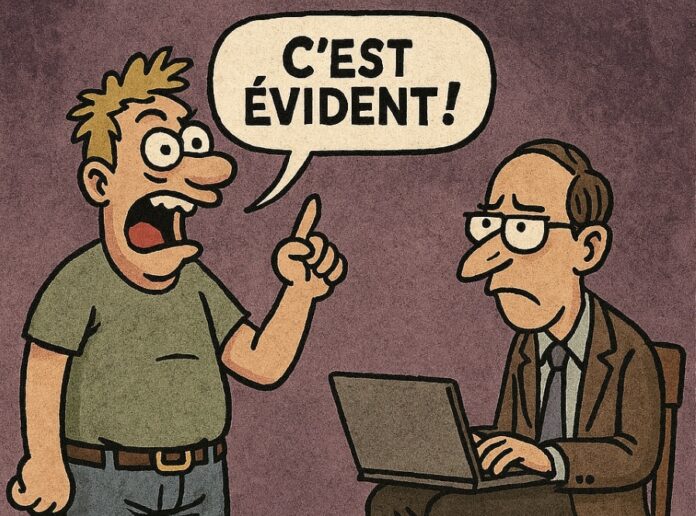

L’effet Dunning-Kruger, c’est la tyrannie du demi-savoir érigé en étendard. Dans une société où « avoir un avis » vaut passeport pour les plateaux télé et les fils Twitter, la compétence devient facultative, voire encombrante. L’individu atteint de ce biais ne doute jamais. Pourquoi le ferait-il ? Il ne sait pas ce qu’il ignore. L’arrogance est sa monnaie courante ; la nuance, un concept suspect réservé aux faibles. Ainsi, sur un forum, un internaute explique doctement que “la Terre ne peut pas être ronde, sinon les gens en Australie tomberaient”. Devant les tentatives de correction, il accuse ses contradicteurs d’être “des moutons manipulés par la NASA”.

Quand le monde donne la parole aux moins qualifiés

Psychologiquement, le phénomène s’explique par une double peine cognitive : l’individu incompétent manque des compétences nécessaires pour reconnaître sa propre incompétence. Il est à la fois mauvais et incapable de réaliser qu’il est mauvais — ce qui, avouons-le, a des répercussions fascinantes dans les sphères politiques, managériales, éducatives… et familiales.

Le plus glaçant, c’est que les plus compétents sont souvent… mal à l’aise. Ils connaissent la complexité, mesurent les limites de leur savoir, laissent une place à l’incertitude. Ce doute méthodique, qui fait leur force intellectuelle, devient leur talon d’Achille social. Le Dunning-Krugeréen, lui, avance à la hussarde. Son ignorance est un carburant, sa méconnaissance un tremplin. Dans une émission de débat, une astrophysicienne nuance : “On ne peut pas affirmer cela sans modélisation rigoureuse.” Le chroniqueur face à elle, diplômé de rien, rétorque : “Vous êtes dans la théorie, moi je suis dans la réalité.” Applaudissements du public.

Le point de vue comme divinité domestique

Avec l’avènement des réseaux sociaux, chacun est désormais investi d’une mission quasi divine : défendre son opinion comme on défendrait un territoire sacré. Il ne s’agit plus de dialoguer, mais de régner — au nom de soi-même. L’opinion, autrefois humble contribution à un débat, est devenue identitaire, tatouée sur le front numérique. Grâce à l’anonymat et à l’absence de filtres, l’individu peut éructer sa certitude sans conséquence ni contradiction réelle. Il ne cherche plus à comprendre : il publie, il réagit, il corrige les experts depuis son canapé, chips à la main et cerveau en mode avion. Sur Facebook, une internaute a posté fièrement un message en lettres capitales : “JE CROIS PAS AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, J’AI ENCORE EU FROID CE MATIN.” Lorsqu’un climatologue tente une explication patiente, elle répond : “TA SCIENCE C’EST TA CONVICTION, MOI J’AI MON RESSENTI.”

Il faut apprendre à vivre avec eux…

L’effet Dunning-Kruger ne se guérit pas, car il repose sur une ignorance de l’ignorance. Il faut donc l’anticiper, l’identifier, et parfois… s’en éloigner. Le reconnaître chez soi exige une lucidité rare, un inconfort volontaire. C’est accepter qu’on ne sait pas — chose peu compatible avec le narcissisme ambiant.

Internet n’a pas inventé l’effet Dunning-Kruger, il l’a industrialisé. Chacun est désormais son propre média, son propre éditorialiste, son propre expert en épidémiologie, climatologie ou géopolitique nucléaire. Quelques clics, trois vidéos YouTube, et le voici plus érudit que dix ans d’études. Il a lu un article. Il a « fait ses recherches ». C’est la cas de ce vendeur de hot-dogs kebab qui a ouvert pendant la pandémie une chaîne TikTok pour “démystifier la virologie”. Il y explique, très sérieusement, que le virus “n’existe pas vraiment” car “on ne l’a jamais vu en vrai sous un microscope, tu vois ?”

L’effet Dunning-Kruger est le bruit de fond cognitif de notre époque. Il est l’arrogance sans base, la certitude sans effort, la parole sans filtre. Il est ce collègue, ce voisin, ce commentateur, ce politique — parfois, ce que nous sommes nous-mêmes sans nous en rendre compte. Le reconnaître, c’est déjà s’en libérer un peu. Le combattre, c’est peut-être sauver la conversation humaine.

Article connexe :