L’équivalent de Tiktok en Chine s’appelle Douyin. Utilisé en Chine continentale, il est très différent, car strictement encadré par les autorités chinoises. Le contenu y est nettement plus éducatif, avec une valorisation explicite de la science, des exploits patriotiques, de la discipline personnelle ou de l’innovation technologique. Il existe par ailleurs un temps d’écran limité à 40 minutes par jour pour les mineurs, ainsi qu’un couvre-feu algorithmique empêchant l’usage la nuit.

En Occident, TikTok ne propose pas ces limitations d’office et l’algorithme tend à favoriser les contenus les plus engageants émotionnellement (humour, danse, clashs, tendances virales, etc.). Cette logique d’optimisation de la rétention d’attention produit des effets psychologiques problématiques : fragmentation de l’attention, addiction, baisse de l’estime de soi, etc., comme souligné par plusieurs psychologues lors des auditions parlementaires françaises.

Un outil de soft power ou un simple produit adapté au marché ?

Certaines voix avancent que cette asymétrie serait volontairement entretenue par la Chine : Douyin élèverait les jeunes Chinois, tandis que TikTok abrutirait les jeunes Occidentaux. Ce discours s’inscrit dans une vision de guerre culturelle ou cognitive, où la Chine userait d’un soft power technologique pour affaiblir les sociétés démocratiques. Des figures comme Tristan Harris (Center for Humane Technology) ou des sénateurs américains ont relayé cette idée.

Mais cette interprétation mérite d’être nuancée. D’abord, TikTok et Douyin sont gérés séparément, chacun s’adaptant aux exigences réglementaires et aux préférences culturelles locales. Ensuite, l’algorithme de TikTok ne pousse pas uniquement du contenu abrutissant, mais reflète souvent les usages et goûts des utilisateurs eux-mêmes. Enfin, supposer une intention malveillante centralisée repose sur une vision monolithique du pouvoir chinois, qui oublie les logiques commerciales, les négociations internes, et la pression des marchés internationaux.

Une asymétrie révélatrice, mais pas nécessairement complotiste

Oui, il existe une différence de conception entre Douyin et TikTok, avec des effets de cadrage culturels et cognitifs non négligeables. Mais cela ne suffit pas à conclure à une entreprise délibérée de sabotage mental de la jeunesse occidentale. Il est plus juste d’y voir une inégalité structurelle dans la manière dont les sociétés démocratiques encadrent — ou non — leurs technologies. L’enjeu, en somme, n’est pas d’imaginer une attaque invisible, mais de prendre conscience de notre propre vulnérabilité devant des plateformes qui savent exploiter les failles attentionnelles, quel que soit leur pays d’origine.

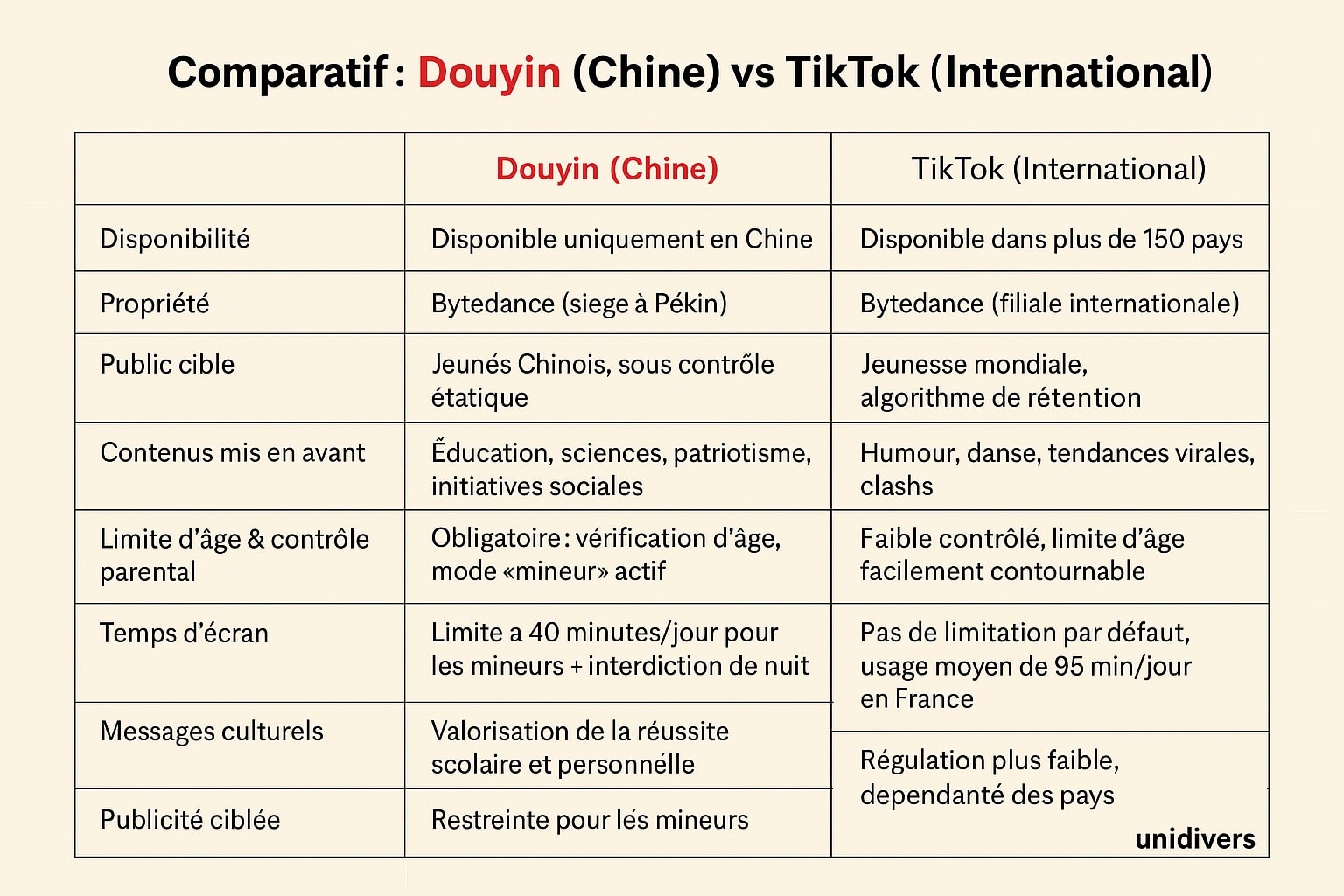

Comparatif : Douyin (Chine) vs TikTok (International)

| Catégorie | Douyin (Chine) | TikTok (International) |

|---|---|---|

| Disponibilité | Disponible uniquement en Chine | Disponible dans plus de 150 pays |

| Propriété | Bytedance (siège à Pékin) | Bytedance (filiale internationale) |

| Public cible | Jeunes Chinois, sous contrôle étatique | Jeunesse mondiale, algorithme de rétention |

| Contenus mis en avant | Éducation, sciences, patriotisme, initiatives sociales | Humour, danse, tendances virales, clashs |

| Limite d’âge & contrôle parental | Obligatoire : vérification d’âge, mode “mineur” actif automatiquement | Faible contrôle, limite d’âge facilement contournable |

| Temps d’écran | Limite à 40 minutes/jour pour les mineurs + interdiction de nuit | Pas de limitation par défaut, usage moyen de 95 min/jour en France |

| Messages culturels | Valorisation de la réussite scolaire et personnelle | Valorisation de la popularité, de l’esthétique, de la viralité |

| Publicité ciblée | Restreinte pour les mineurs | Ciblage algorithmique intensif |

| Encadrement par l’État | Fort encadrement par le gouvernement chinois | Régulation plus faible, dépendante des pays |