« Un sentiment d’incompréhension, de malentendu, d’absurdité m’accompagnait partout… ce terrible malentendu du retour », confie Simone Veil à son jeune intervieweur, le cinéaste David Teboul, qui a eu l’heureuse idée et l’immense mérite d’interroger pour la postérité la miraculeuse rescapée des camps, Simone Veil, témoin majeur de la Shoah.

Et nous voilà dans ce vingt-et-unième siècle bien entamé avec un problème non résolu et toujours aussi urticant, quand il ne se résout pas en tragédie : la persécution des Juifs.

Le problème est de savoir comment on vit avec ce qui s’est passé, comment on vit ensemble. J’ai souhaité la réconciliation avec les Allemands. J’ai souhaité que l’Europe se fasse. Mais à condition de ne pas oublier.

Hic jacet lupus, dit le latin qui fait du loup le nœud du problème, car le loup est toujours dans la bergerie. Cet ouvrage est, d’une certaine manière, le plaidoyer de l’avocate que Simone Veil fut à son tout début, et il est, de ce fait, éminemment pédagogique.

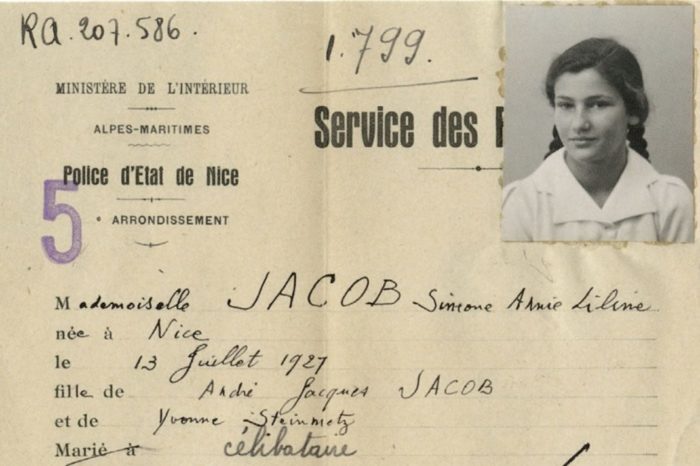

Dans ce long entretien où la jeune Simone Annie Liline Jacob revit ce moment où une adolescente de seize ans bascule dans l’horreur, Simone advenue Veil, magistrate et responsable politique, entend braver la malédiction de la femme de Loth et l’interdiction biblique du regard en arrière. Tout en constatant que le cauchemar aujourd’hui continue telle une vis sans fin. On peut, en effet, en rester pétrifié, et l’on comprend que de retour d’Auschwitz, comme tant d’autres, une Magda Hollander-Lafon ait pu demeurer trente ans emmurée dans le silence avant de ressentir, en voyant l’antisémitisme resurgir, l’urgence de témoigner de l’univers concentrationnaire (Quatre petits bouts de pain).

Beaucoup de ces femmes et aussi de ces hommes — dont ce Paul qui, avec Marceline Loridan, compose ici, autour de Simone, le trio des rescapés, et à qui elle lance le dernier mot de cette confession admirable : « Ah, je te réchauffe le cœur ! » — revenus des camps ont suivi ce même chemin : d’abord le silence, le mutisme face au spectacle de la barbarie dont parle aussi Santiago Amigorena (Le ghetto intérieur), puis la parole face au malentendu.

Puis sont venus le négationnisme, la réécriture de l’histoire ou son effacement, la résurgence de l’antisémitisme, les odieux clichés du cosmopolitisme et de l’anti-France qui sont le fonds de commerce des partis extrêmes. Au nom de tant de victimes, les rescapés ne pouvaient plus se taire. Car notre époque n’a pas voulu entendre, et Simone Veil, au-delà du génocide des Juifs, rappelle d’autres barbaries, les Arméniens, le Rwanda, Phnom Penh, en liste monstrueuse, en ligne continue.

Ce n’est qu’au cours du débat houleux sur l’avortement que la jeune ministre du président Giscard d’Estaing dans le gouvernement Chirac a révélé en 1974, devant l’opinion publique hébétée, trente ans après, son visage de rescapée d’Auschwitz-Birkenau. On se rappellera ce député anti-IVG l’accusant de vouloir jeter « des embryons dans des fours crématoires », en même temps que des croix gammées souillaient les murs de son domicile. La « loi Veil » lui vaudra des tombereaux d’insultes et de croix gammées attachées à son nom et son image, jusque dans sa mort. Alors oui, le seul mot juste qui qualifie son parcours de Juive— qualité qu’elle a jugée « imprescriptible » — est MALENTENDU. Un mot qu’avait diffusé, en grand humaniste, Albert Camus en voulant montrer et démontrer l’absurde aveuglement des humains. C’est pourquoi Simone Veil associe l’absurdité au malentendu. Car qui peut comprendre et expliquer ce qui dépasse l’entendement ?

Lorsque Jean Améry – Hans Mayer de son vrai nom — reçoit son premier coup de poing lors de l‘interrogatoire gestapiste, il dit qu’il vient de perdre sa « confiance dans le monde » : au sortir des camps, très critique envers ceux qui pardonnent et ceux qui oublient, ce pourquoi il construira son oeuvre de témoignage « pour surmonter l’insurmontable », il se suicidera. Tout comme Primo Levi que Simone Veil cite, car il est, parmi les déportés, celui qui a le mieux fait voir à quel point les nazis avaient humilié, offensé, rabaissé l’homme à l’état d’objet, ce questo du titre italien — Se questo è un uomo — que la traduction française, Si c’est un homme, n’a pas su rendre. Simone Veil y revient sans cesse, sur cet avilissement de l’être humain, sur sa « chosification », car le cauchemar s’inscrit dans la persistance rétinienne. Au contact, dans les camps, avec des déportés issus de la Résistance, elle perçoit bien la spécificité de la déportation juive, qui se confond avec l’extermination, la seule obsession véritable d’Hitler, dit-elle, chez qui l’élimination juive, le judenrein, primait même sur la victoire contre les Alliés. « Rien ne peut faire penser aux camps. Rien. Cette horreur absolue ne ressemble à rien de ce qu’on peut lire, de ce qu’on peut écrire », dit-elle, et néanmoins, un tant soit peu, tant qu’elle le peut, elle veut nous le dire, nous le faire entendre, alors que tant d’oreilles se bouchent et tant de bouches s’ouvrent sur ces cris de haine antijuive qu’elle croyait ne plus jamais réentendre.

Rappelons son parcours et cette déportation de treize mois : après son arrestation à Nice le 30 mars 1944, et celle de sa famille, Simone Jacob est envoyée le 6 avril 1944 au camp de transit de Drancy (où se trouve aussi Max Jacob, sans autre lien de parenté que ce patronyme), puis c’est le grand départ, une semaine plus tard, vers la nuit et le brouillard : Auschwitz-Birkenau, et les chiens-loups à l’arrivée. Avec sa mère et sa soeur Madeleine dite Milou — l’autre grande sœur, Denise, a rejoint la Résistance —, elle est transférée à Bobrek, à cinq kilomètres de Birkenau et est affectée à des travaux de terrassement, transportant de lourdes pierres et fréquemment battue. Elle y restera de juillet 1944 à janvier 1945. Lors de l’évacuation du camp de Bobrek devant l’avancée de l’Armée rouge, le 18 janvier 1945, les Allemands emmènent leurs prisonniers dans une « marche de la mort » de 70 kilomètres, trois jours durant — « Je me souviens de ces trois jours d’évacuation comme de l’Enfer de Dante », note-t-elle — dans la neige et le froid, de Bobrek à Auschwitz, puis à Gleiwitz, les transférant ensuite en train lors d’un voyage de huit jours où, sans nourriture ni eau, Simone se rappelle : « Pour boire, nous réussissions à racler la neige avec de vieilles gamelles accrochées au bout d’une ficelle » ; et pour manger : « les gens nous jetaient du pain depuis les balcons », sauf que « ce pain échouait le plus souvent sur le ballast »… Puis la voilà au camp de Mauthausen, puis à celui de Dora où se fabriquaient les V 2, ces bombes volantes qui terrorisaient Londres, et enfin Bergen-Belsen, où elle arrive le 30 janvier. Bergen-Belsen, où la maman de Simone meurt du typhus — « D’une certaine façon, je n’ai jamais accepté cette mort » —, est libéré par les troupes britanniques le 15 avril 1945. Et le 23 mai 1945 Simone atterrira, comme tant d’autres, à l’hôtel Lutetia à Paris où son oncle Weismann viendra la chercher, ainsi que sa sœur Milou gravement malade. Et après ? « On va nous poser des questions et personne ne nous croira », se dit-elle en notant le « terrible malentendu du retour », justifiant ainsi cette confession.

Que de phrases dignes d’être écoutées et méditées dans ce livre qui, en l’anniversaire du 27 janvier, date internationalement édictée pour se souvenir de la libération des camps, apparaît comme la lecture nécessaire, indispensable, « imprescriptible », comme elle dit, sinon définitive. De ces treize mois passés, elle nous aura laissé ces phrases sidérantes. Démystifiant les visites « touristiques » d’Auschwitz, elle nous dit :

Aujourd’hui, lorsqu’on revient sur le site d’Auschwitz, on voit de l’herbe et des arbres. Les pelouses sont soignées, les bâtiments sont en bon état… Même les barbelés semblent paisibles… Ce que l’on voit aujourd’hui ne ressemble pas au camp. Absolument pas… Le camp c’était l’odeur des corps qui brûlaient. Une cheminée —« Regardez, regardez la cheminée… Cette fumée, voilà ce qu’il reste d’eux » — dont la fumée obscurcissait le ciel. La boue partout… Ici ou là, entre les baraquements, circulaient des êtres qui étaient presque des choses.

Simone Veil rejoint Primo Levi. Avec cette nuance de taille qu’en tant que femme et fille d’une mère admirable — « Le seul être remarquable à mes yeux, c’est maman » —, elle aura été soutenue par l’espoir (les Juifs n’ont-ils pas fait de l’hatikva, qui signifie « espoir » en hébreu, leur hymne de survie ?) : « Nous gardions une forme d’espoir et cet espoir s’est manifesté partout, alors même que nous vivions au cœur du plus grand danger », s’écrie-t-elle.

Mais nous retiendrons aussi, pour notre réconfort, le beau visage de cette femme qui a tant marqué le paysage humain de la France et de l’Europe. « Tu es trop jolie pour mourir ici », lui lance à son arrivée une Polonaise chef de camp des femmes, qui va l’aider à plusieurs reprises, la mettre dans un abri relatif, l’aider à survivre. Et l’incroyable intégrité de Simone, encore une enfant, c’est d’avoir tout fait pour associer en tout lieu sa mère et sa sœur, et les sauver avec elle. « La première des solidarités, dit-elle, était la solidarité familiale ». Mais aussi solidarité juive, car ce judaïsme dont elle était si loin dans son enfance et au sein d’une famille laïque, lui a collé à la peau autant que son tatouage :

Il ne m’est pas possible de dissocier le souvenir sans cesse présent, obsédant même, des six millions de Juifs exterminés pour la seule raison qu’ils étaient juifs. Six millions dont furent mes parents, mon frère et nombre de mes proches. Je ne peux me séparer d’eux.

Et l’on n’oubliera pas cette phrase si émouvante : « Le Kaddish sera lu sur ma tombe ». Une grande Juive. Et qui représente, au plus haut point, l’exemple du secours, de la générosité et de la compassion. Tout ce qu’elle saura montrer, plus tard, dans ses fonctions de juge, de ministre, de Présidente du Parlement européen, icône de la réconciliation franco-allemande (sans pardonner ni oublier) et académicienne dont l’épée portera gravé le matricule 78651 tatoué sur son bras.

En définitive, ce livre qui est le tombeau de Simone Veil tel qu’en elle-même l’éternité la change, et qui démystifie dans cette « Aube à Birkenau » la fallacieuse « petite prairie aux bouleaux » dénoncée aussi par sa complice jumelle Marceline Loridan, campe à nos yeux et à jamais la plus haute conscience humaine.

Simone Veil, L’aube à Birkenau : récit recueilli par David Teboul (et illustré de photos aussi éloquentes qu’admirables), Les Arènes. 20 novembre 2019. 290 pages. ISBN 979-1037500908, prix : 20€.

27 janvier : Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes contre l’humanité.

David Teboul est cinéaste, photographe et vidéaste. Il a réalisé des installations et plusieurs documentaires dont Yves Saint Laurent, 5 avenue Marceau 75016 Paris, devenu également un livre aux éditions de La Martinière en 2002, et Mon amour, tourné en Sibérie, qui sortira au cinéma en 2020. Il était l’artiste invité le 1er juillet 2018 pour l’entrée de Simone Veil au Panthéon.