Vouloir enseigner à de jeunes filles noires aux États-Unis en ce début du XIXe siècle est impensable pour la « bonne » société blanche. Et pourtant, une jeune professeure va leur ouvrir les portes de son école, déchaînant violence et racisme. Glaçant et instructif.

Que la haine, la détestation de la couleur de l’autre, la misogynie peuvent être laides. Elles ont en l’occurrence la couleur blanche comme les dents dans les bouches grandes ouvertes d’hommes et de femmes qui, dans une double page magnifique, expriment leur colère et leur dédain de celui qui est différent. Blanches leurs dents car le blanc est leur religion. Un peau blanche seule capable de comprendre, de s’instruire, de s’éduquer.

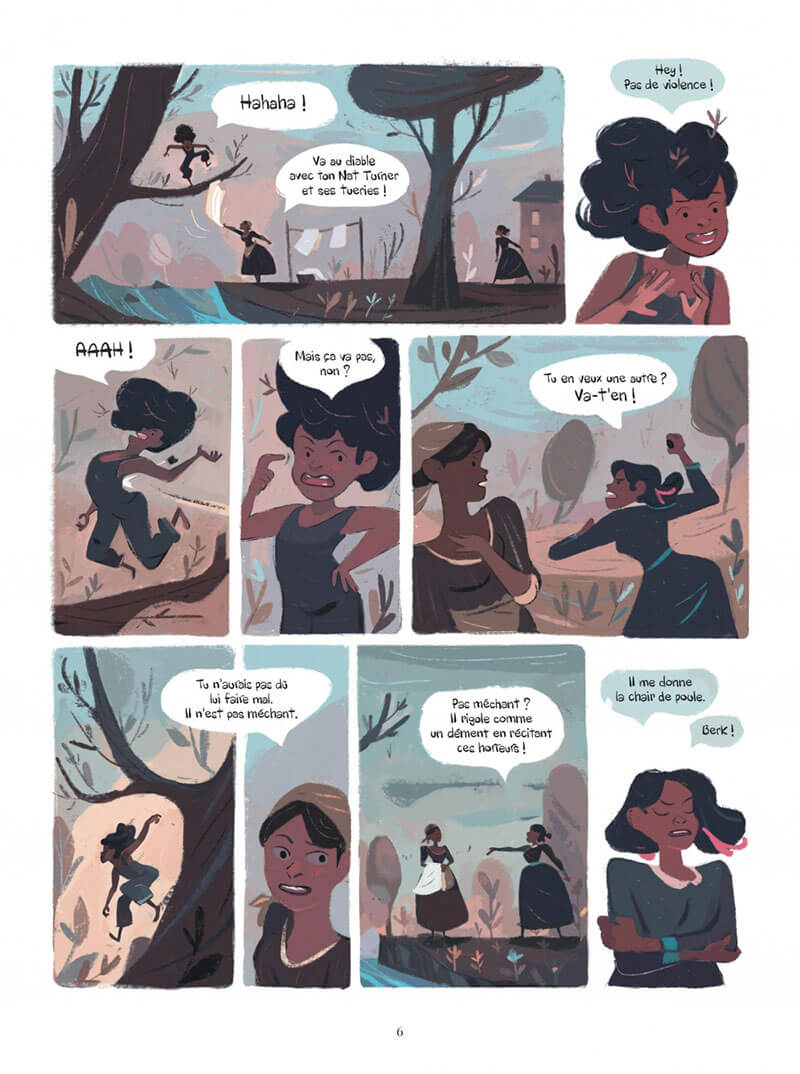

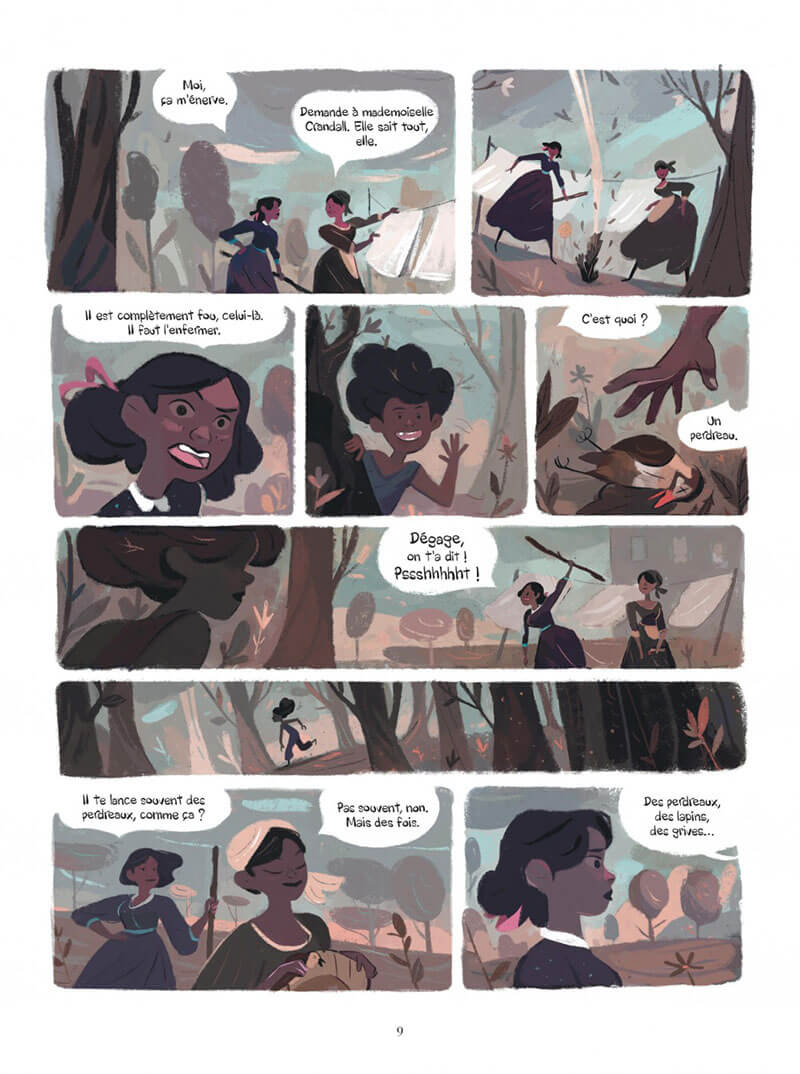

Alors lorsque l’une d’entre elle a la couleur adéquate, qui répond au nom de Prudence Grandall, décide de transformer son école en école pour filles de couleur, les dents blanches deviennent des crocs, les prières des hurlements, les moqueries des appels au meurtre. Nous sommes en 1832, dans une « charmante et pittoresque » école de Canterbury, dans le Connecticut, trente ans avant l’abolition de l’esclavage. Les noirs sont libres « mais n’ont aucun droit citoyen ».

C’est cette société, trente ans avant la guerre de Sécession, que décrit le scénario de Lupano, beaucoup plus sombre que celui des Vieux Fourneaux notamment, dont il est un des co-auteurs. Des sourires, des moments de détente, le lecteur n’en connait guère, car la société patriarcale fondée sur la parole divine, méprise les gens de couleurs par idéologie, mais aussi et surtout par nécessité économique, ces hommes et femmes asservis souvent quatre fois plus nombreux que leurs « maîtres ». Le cynisme côtoie la bêtise basique autour d’une tasse de thé.

Les dialogues ciselés, acérés font mal, empreints d’une ignominie totale. Lupano s’est inspiré d’une histoire réelle qu’éclaire la postface de Joanie DiMartino, conservatrice du musée Prudence Grandall qui, en retraçant par de courtes biographies les trajectoires des élèves de la professeure, démontre combien le récit colle au plus près avec les connaissances historiques. Toutes deviendront des militantes abolitionnistes et féministes, luttant au cours de leur vie pour permettre l’accès à une « éducation égalitaire et équitable ».

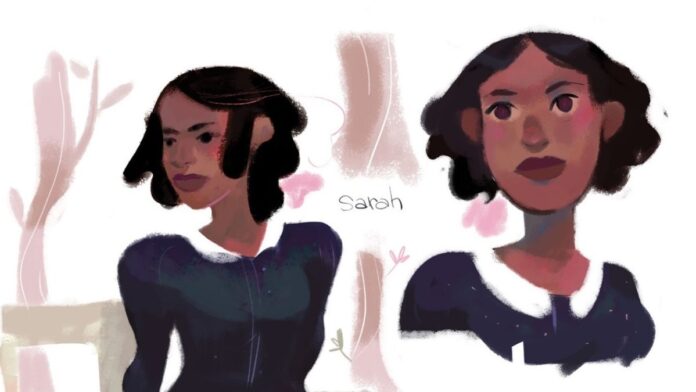

Toutes pourtant sont différentes, athée comme Eliza, bourgeoise comme Jeruska, mais féministes avant les mouvements de la fin du siècle, elles bouleversent l’ordre des choses, remettant déjà en cause les fondements violents d’une nation encore balbutiante. Par leur éclectisme, leur savoir, leur intelligence, elles sont les personnages forts de la BD, attachantes et vivantes. Sauvage, petit garçon noir, vivant seul dans la nature, ne croit pas à cette libération par l’école. L’histoire de Lupano lui donnera tort.

On est outrés, énervés, devant les propos, les actes de violence d’une minorité qui n’acceptent même pas les décisions fédérales, et on a beau ne pas vouloir faire de rapprochements faciles, on ne peut jamais extraire cette histoire, qui a presque deux siècles, des moments désespérants que les États-Unis viennent de nous proposer. Impossible. Heureusement le dessin de Stéphane Fert n’ajoute pas à la violence du récit. Au contraire, ses volutes, ses couleurs douces, ses illustrations réalisées à la palette graphique tempèrent le malaise, laissant vibrer un espoir, une lumière, comme le sentiment d’un progrès à venir irréversible. Des rêves, un enterrement, une « sorcière », qui bien entendu n’en est pas une, offrent parfois même un peu de poésie comme un conte pour adultes, laissant s’exprimer la venue d’un monde meilleur. À la fin de l’ouvrage, des photos de deux élèves de Prudence Grandall, devenues adultes, nous offrent leurs visages déterminés. Elles montrent que leurs combats, si anciens en apparence, ne sont pas encore définitivement achevés. Et que cette belle BD est bien indispensable au moment où le drapeau confédéré réinvestit le Capitole.