Imaginez-vous débarquant à votre insu et par accident dans un pays dont vous ne connaîtriez ni le nom, ni l’emplacement sur une carte, ni la langue inconnue de toute expression écrite et orale en ce bas monde ! Le trouble aux confins de la folie s’emparerait de vous. C’est exactement ce qui arrive à Budaï, personnage central et quasi unique de ce roman de l’écrivain hongrois Ferenc Karinthy. Épépé est un roman rare, peut-être unique dans la littérature contemporaine, paru en Hongrie en 1970 et traduit en français en 1999, un roman à la fois sombre et drôle qu’on n’oublie pas par son originalité, sa force et les questions philosophiques qu’il fait naître.

Budaï est un linguiste éminent. Il prend l’avion pour atterrir en principe à Helsinki où il doit donner une conférence lors d’un congrès international. Mais, car il y a un mais déclencheur de toute une rocambolesque et angoissante aventure, son avion le dépose sur l’aéroport d’une ville dont il ignore absolument le nom et la situation géographique. Incident de parcours d’un voyageur mal informé dans l’aéroport de départ ? Confusion de correspondances entre deux avions ? Peut-être. Toujours est-il que là où il a atterri tout est étranger à ce spécialiste éclairé du langage et congressiste assidu courant le monde : monuments et lieux inconnus, architectures et immeubles anarchiques poussant haut dans le ciel comme des champignons, mystérieuse signalisation de rues, alphabet parfaitement inconnu, enfin prononciation étrange des habitants d’une langue (ou de langues ?) faite de « grognements et de coassements. »

La musique de ces mots étranges est aux oreilles de Budaï un ensemble de sons jamais entendus encore dans l’ensemble des langages constitutifs du lourd bagage de ses connaissances linguistiques – celles d’une trentaine de langues, quand même ! -: « à l’oreille, il n’entend que des édédidé, dyadyadyady, ou quelque chose comme ça,… un parfait charabia, tout comme l’écriture, un gribouillage vide de sens. […] Il ne reconnaît pas cet alphabet, il peut tout juste affirmer que ce n’est aucun de ceux qu’il connaît : les caractères ne sont ni latins, ni grecs, ni cyrilliques, ni arabes, ni hébreux, mais pas des idéogrammes japonais, chinois ou araméens non plus – autrefois, à l’université il les avait un peu étudiés – . »

La population ? Comme partout ailleurs, semble-t-il, ou presque : « des blancs et des gens de couleur, quelques hommes grands de type germanique, des gens de type méditerranéen, des Arabes, des Sémites. » Avec d’insolites et improbables mélanges, « comme cette jeune femme aux yeux bridés comme une Japonaise mais d’une blondeur éclatante et aux lèvres épaisses comme celles des Noires. » Dans ses déambulations urbaines, Budaï y verra aussi un nombre impressionnant « de mendiants, de vieillards, de boiteux, de handicapés qui font résonner le sol de leur canne à travers la foule qui les écrase, qui les broie et dont les vagues passent sans cesse par-dessus leurs têtes, beaucoup de petites vieilles fragiles, petits oiseaux malades terrorisés. »

Partir d’ici deviendra vite son unique préoccupation : inimaginable en effet de rester là plus longtemps, la famille le croit à Helsinki et les congressistes l’y attendent ! Le mauvais rêve va vite devenir insoutenable cauchemar. Aucun de ses interlocuteurs ne parlant ni ne comprenant aucune des langues qu’utilisera Budaï pour se faire entendre, le pauvre homme se retrouvera dans l’impossibilité, pour fuir l’endroit, de récupérer argent et passeport de son pays aux mains d’un personnel d’accueil de son hôtel d’abord indifférent puis franchement hostile à ses tentatives de dialogue. À l’exception de la parenthèse enchantée et tendre d’une brève liaison avec Épépé, prénom – que croit comprendre Budaï – d’une jeune femme liftière de son état dans l’hôtel qui l’héberge. Budaï ne trouvera personne, pas même Épépé, pour l’aider à trouver le chemin d’une gare ou d’un aéroport, d’une issue quelconque pour fuir cette prison sans murs, échapper à cet enfermement à ciel ouvert et fuir une métropole surpeuplée et agitée, et paradoxalement claustrophobique.

Le pauvre Budaï va donc errer de rue en rue, de place en place, perdu dans une géographie urbaine qu’il ne comprend pas, bousculé par une foule toujours compacte, indifférente, souvent brutale, jamais à l’arrêt – allant où et dans quel but, il n’en saura jamais rien -, une multitude toujours agglutinée dans des files d’attentes interminables se formant devant tout établissement, bars, restaurants, hôtels, commerces alimentaires, bureaux de réservation en tout genre, salles de sport, bouches et quais de métro. Une multitude capable d’une joie communicative parfois à laquelle Budaï se mêlera un jour de fête (nationale ?), une foule carnavalesque, étonnamment dansante et chantante. Mais une foule vite réprimée quand elle bascule, la liesse aidant, dans la contestation et la révolte face à une soldatesque blindée chargée du maintien de l’ordre au service d’un pouvoir prêt à la mitraille. L’image de la répression russe de 1956 à Budapest ?

Budaï, en vrai scientifique et chercheur, essaiera dans ses errances urbaines de décrypter journaux, panneaux et signalisations avec les moyens et la technique du linguiste dans les différentes langues qu’il connaît, couplant mots et gestes, décodant l’écriture avec l’acharnement d’un Champollion sur sa pierre de Rosette. Échec absolu. « La langue d’ici serait-elle un idiome solitaire sans affiliation, à l’instar de l’étrusque, du basque et de quelques autres langues africaines et caucasiennes ? » Cette ville et ce pays sans nom seraient-ils la dernière énigme majuscule de sa carrière de linguiste ? Cette langue mystérieuse serait-elle en réalité la réunion d’une foule de langues où chacun parlerait la sienne sans comprendre l’autre, comme dans une nouvelle et singulière tour de Babel, « l’Ultima Thulé des antiques où Budaï devait échouer, quelle qu’ait été sa destination, Helsinki ou tout autre, et où tôt ou tard tous les hommes échouent ? »

Quand notre rattachement – et attachement – à la langue nous fait défaut, quand nous ne pouvons plus déchiffrer la réalité, nous nous rendons compte, impitoyablement, de la dépendance que nous avons vis-à-vis des conventions et codes culturels, linguistiques et sociaux, sans lesquels nous sommes incapables de comprendre ce que nous vivons. Le linguiste, l’homme en général, s’il est incapable de nommer la réalité qui l’entoure, s’il n’est plus en mesure de la dire et l’expliquer, de déchiffrer tout ou partie du monde, se heurte à une forme d’illisibilité. Épépé en est la troublante et singulière illustration.

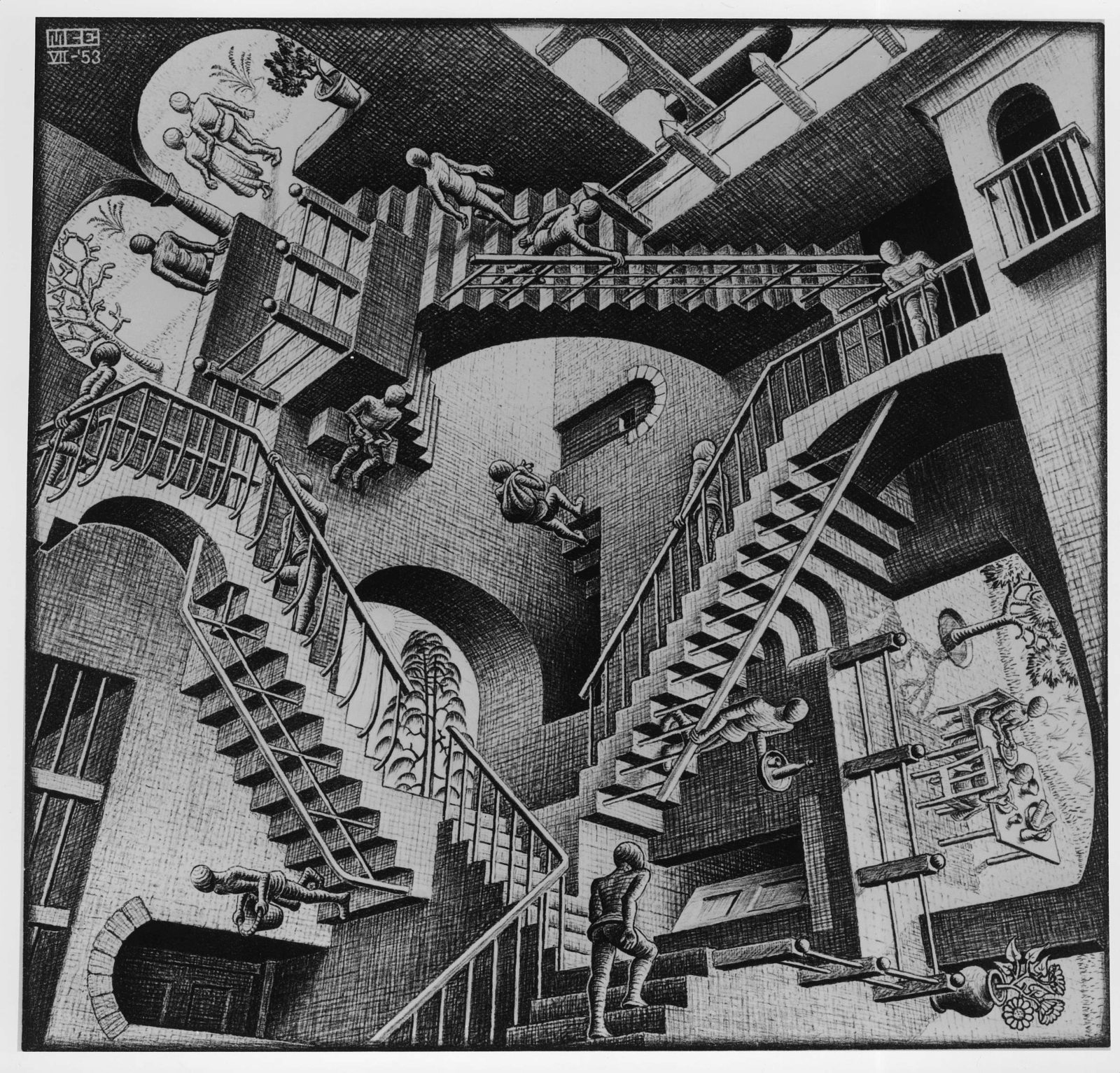

Ce livre insolite et dystopique, qui n’est pas sans faire penser aux jeux verbaux et à l’humour d’un Jonathan Swift dans son Pays des Houyhnhnms, a tour à tour la force comique d’un film de Chaplin ou de Jacques Tati, la forme sens dessus dessous et la vision bouleversée des gravures de Maurits Cornelius Escher, la couleur sombre du monde de Metropolis, le film de Fritz Lang de 1927. Ferenc Karinthy nous donne à voir dans ce roman unique le monde autiste de l’incommunicabilité et de la violence sociale, l’image d’un monde totalitaire aussi tel que ce romancier a pu le vivre, qui fut témoin en son pays de la domination soviétique.

Un livre extraordinaire, à lire toute affaire cessante.