C’est en lisant Misère de Kabylie d’Albert Camus que Xavier Le Clerc découvre le monde de délabrement, de misère et d’injustice dans lequel a grandi son père. Dans Un Homme sans titre, publié aux éditions Gallimard, l’auteur retrace avec émotion et justesse le parcours de cet homme courageux arrivé d’Algérie en 1962.

En mai 1939, un jeune écrivain et journaliste, né à Mondovi en Algérie, allait explorer l’une des régions les plus pauvres de ce pays, la Kabylie, et en rapportait onze articles qu’il publia dans le quotidien Alger républicain sous le titre de Misère de la Kabylie, et, au milieu du dénuement et du délabrement, son regard s’arrêta sur « une nuée d’enfants en loques et aux yeux magnifiques ».

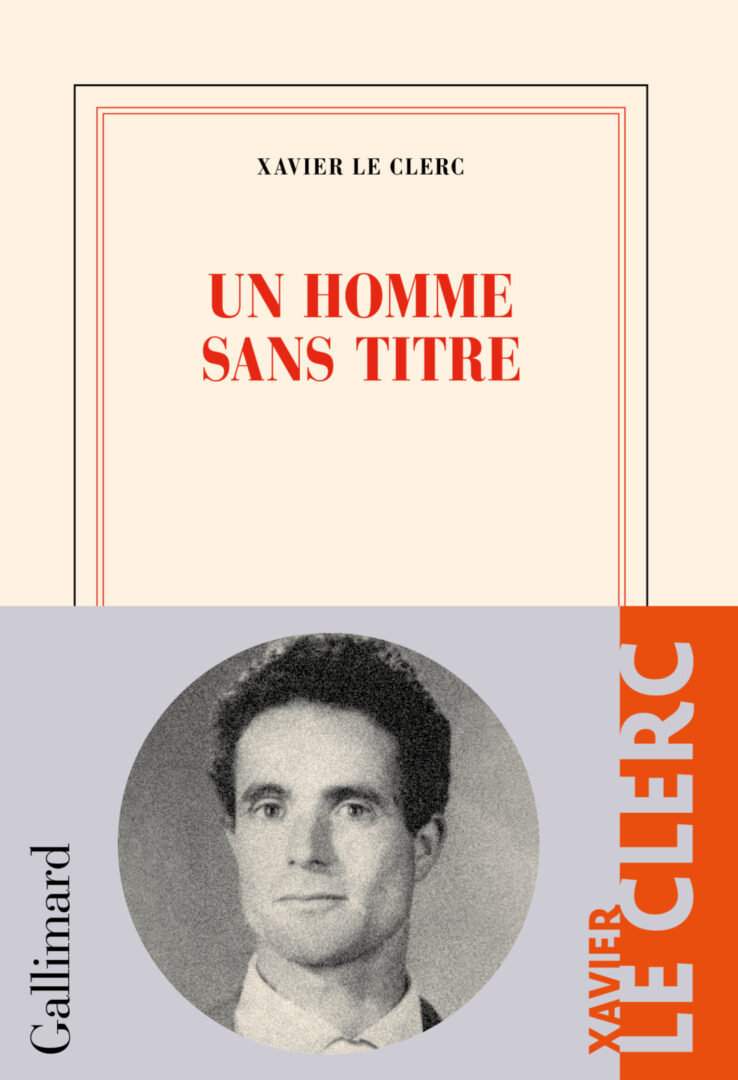

Parmi eux, sans doute ou probablement, un gosse de deux ou trois ans, le père du narrateur de ce livre qui paraît sous ce titre allégorique : L’homme sans titre. Cet homme-là, à cent lieues de cet Homme sans qualités qui fit la gloire de l’écrivain autrichien Robert Musil, se nomme Mohand-Saïd Aït-Taleb et il est le père de Xavier Le Clerc qui, hier encore, s’appelait Hamid Aït-Taleb, ainsi qu’il signa son premier livre De Grâce (éditions JC Lattès, 2008).

Mais à l’instar de la romancière algérienne Aïcha Lemsine qui, dans son roman La Chrysalide (éditions des Femmes, 1976) décrit l’émancipation d’une jeune Algérienne, affrontant tabous et interdits, qui fait peau neuve, le jeune Hamid raconte la Kabylie de son enfance, et qui n’a rien d’un cocon douillet, mais l’entoure de toutes les misères dont Camus avait dressé le catalogue, dans sa vie de misère au gourbi familial et surpeuplé. Puis il relate le départ de sa famille rejoignant son père travailleur immigré ─ recruté en 1962 ─ en métropole, cette France qui pour lui fut et reste la « mère des arts, des armes et des lois » (sceau de Joachim du Bellay). L’enfant, amoureux des études et de la langue française, s’écarte, sans la renier, de sa langue maternelle, le kabyle ou amazigh (dont il rappellera, au cours du récit, quelques mots et expressions), pour se jeter sur les livres et amorcer ses premiers essais d’écriture en français ; mais plus tard, à Paris, et en quête d’emploi, trahi par son nom, l’inévitable discrimination (l’incurable racisme ?) le fera changer d’identité par une astucieuse traduction de son patronyme : « taleb » en arabe signifiant étudiant, et de là clerc.

Cette métamorphose est au centre de ce livre émouvant et beau, plus encore, passionnant, éclairant, voire époustouflant par la maîtrise de la langue, la justesse du propos et la profondeur de l’analyse. Et l’on tiendra ce récit pour fondateur d’une conscience nouvelle, celle d’un fils d’émigré devenu (par naturalisation à 18 ans) un éminent Français. Lui dont le grand-père Saïd est « mort pour la France » à la 1ère Guerre mondiale, et le grand-oncle Moussa également « mort pour la France » à la 2ème Guerre mondiale, veut qu’on le considère, à l’inverse, comme ce Premier homme camusien, né à la France et recherchant son père : « J’aimerais que l’on dise de moi, le temps venu, que j’aurai au moins bien vécu pour elle » (où l’on retrouvera peut-être les paroles de ce Chant du Départ dont l’Algérie française était friande : « Un Français doit vivre pour elle, pour elle un Français doit mourir »).

Xavier Le Clerc, lui, est du côté de la vie, et n’a nulle retenue pour déclarer tout de go : « Je dois tout à la France ». À l’inverse de Malek Haddad, important écrivain algérien de Constantine, déclarant avec sa conscience de colonisé : « La langue française est mon exil », le jeune Hamid répètera avec Albert Camus : « La langue française est ma patrie ». Assez fier, au final, de s’appeler Le Clerc, « un nom certes breton, mais dont le sens me rattache au sang d’un homme qui coule en moi, comme le Blavet irrigue la Bretagne » (on rappellera que cette rivière de 150 kilomètres traverse verticalement la Bretagne, des Côtes d’Armor au Morbihan). Et de se prénommer Xavier, dont il constate de façon significative qu’il « signifie maison neuve en basque ». On pourra penser au poète Edmond Jabès, venu d’ailleurs, né égyptien et devenu parisien, qui intitule ses poèmes Je bâtis ma demeure (Gallimard, 1959).

Et lui qui a lu et ressasse l’essai fondateur de Camus, avec à l’esprit cette exhortation du plus grand des Algériens français : « Si l’on veut vraiment d’une assimilation, et que ce peuple digne soit français, il ne faut pas commencer par le séparer des Français », il bâtit dans ce récit un autel à la France, à l’instar de cet autre « venu d’ailleurs » que fut Albert Cohen, autre référence de ce livre, et pas seulement parce que le narrateur a appelé son chat Solal, mais par ce sentiment que le Corfiote a exprimé quant à la misère de ses origines qu’il examine d’un long regard : « la tendresse de pitié ». Oui, Xavier Le Clerc est avant tout un tendre, et lui que sa culture française précoce, acquise par sa volonté enfantine qui lui faisait hanter la bibliothèque publique, lire et écrire poèmes et récits, sépare de son père analphabète, et lui vaut l’hostilité parfois agressive de certains, il ressent une tendre pitié pour les siens et toute cette Kabylie outragée par la misère. Le portrait qu’il nous en fait, aux premières lignes de ce livre, meurtrissent la vue comme une eau-forte :

« Dans le village kabyle du petit Mohand-Saïd, la faim n’était qu’une histoire de cailloux. Les pierres serrées contre les ventres vides de sa famille, les pierres des sentiers parcourus pour trouver des racines, enfin les pierres recouvrant les corps rachitiques et éteints, à peine enterrés parce que aucun des proches affamés n’avait eu la force de creuser. »

D’emblée nous sommes frappés par l’incroyable force de ce style, et l’efficacité du réquisitoire. Et s’il nous livre sa déclaration de dettes du premier homme : « Je dois tout à la France, aux bonnes sœurs de Normandie qui m’ont habillé dans ma prime enfance, aux professeurs qui m’ont élevé, aux docteurs qui m’ont soigné, aux bibliothécaires qui m’ont nourri, aux conducteurs de trains et de bus qui m’ont transporté, aux HLM qui m’ont logé. Ayant voyagé dans le monde entier, je ne connais pas de pays aussi lumineux. »

Il n’oubliera jamais son père qui avait « les yeux incandescents d’un artiste, comme une forêt en feu ». Il n’oubliera pas le dévouement absolu et l’abnégation de cet homme qui se tue à la tâche pour nourrir dignement sa famille. Comme il n’oubliera pas ses humiliations, ni ses fatigues « lui que les industriels avaient concassé comme du minerai », ni ses tristesses, lui qui, sur le tard, s’enfermera dans le mutisme. Mais Camus l’a dit et répété : les Kabyles sont fiers, dignes, entiers, et puis ils sont beaux. Et dans la « lettre au père » qu’il écrit en clôture de ce livre, non pas comme celle de Kafka et son règlement de comptes, mais avec toute cette tendresse pour un père qu’il chérit dans ces pages, il a ces phrases bouleversantes :

« Jeune homme [son père a alors 25 ans] tu es arrivé en France pour fonder une famille. Tu t’es sacrifié pour nous nourrir, toujours à trimballer ta gamelle de fer direction les hauts-fourneaux. Tu t’es déraciné pour que tes enfants s’enracinent en France. Je suis donc devenu français au prix de ta vie que je ne renie pas, au contraire. Quant à l’Algérie, comment l’oublier, moi qui cherche son souffle, livre après livre ».

S’il a choisi un prénom commençant par X, explique-t-il, c’est pour rappeler que son père avait pour toute signature cette croix qu’il traçait au bas de tout document. Quant au patronyme initial, qu’il renvoie à ce père dont il se détache en s’élevant culturellement et socialement, il en donne cette définition, aussi lucide que poignante :

« Son nom AÏT-TALEB en lettres capitales était composé d’un A courbé comme un dos épuisé, d’un Ï toujours maigre et aux yeux alertes, d’un double T comme les bras ouverts d’une main d’œuvre docile, d’un autre A au dos toujours ployé sous le joug du travail, d’un L de la forme d’un cratère dans son front [rappel d’un accident de travail et la chute d’une poutre métallique provoquant un enfoncement du front], du E aux étages emboîtés de tours HLM [l’endroit où ce travailleur émigré, et ouvrier d’usine à Caen, a vécu avec sa famille] et du B à la large poitrine et au ventre arrondi d’une épouse toujours enceinte. »

Ainsi nous livre-t-il, avec le nom de son père, l’histoire dramatique des siens et de lui-même, avant de partir en capitale faire son trou et s’élever définitivement dans l’échelle sociale, devenant par là-même un « étranger » aux yeux des siens. Ce pourquoi ce livre nous apparaît comme le rachat d’une dette, une réparation (ce que doit être toute confession) et, dans la beauté des mots, un hommage au père, dont la photo orne l’ultime page et le bandeau de ce livre, et dont il nous livre, en quelque sorte, le CV :

« Si tu étais si attaché à ta carte d’ouvrier, c’est sans doute parce que tu étais un homme sans titre. Toi qui es né dépossédé, de tout titre de propriété comme de citoyenneté, tu n’auras connu que des titres de transport et de résidence. Le titre en latin veut dire l’inscription. Et si tu étais bien inscrit quelque part en tout petit, ce n’était hélas que pour t’effacer. Tu as figuré sur l’interminable liste des hommes à broyer au travail, comme tant d’autres avant toi à malaxer dans les tranchées. »

Au terme de cette lecture, qui nous laisse tout à la fois ébloui et broyé d’émotion, on se dit qu’Albert Camus, tant admiré, icône de l’Algérie, dont le sillage nous avait déjà livré le Meursault, contre-enquête (Actes Sud, 2014) de Kamel Daoud, trouve aujourd’hui, en Xavier Le Clerc, un étonnant et précieux disciple. Comme L’Étranger, dont il a le format et la taille, et qui nous parle de l’Algérie, chair douloureuse et aimée, ce récit se lit d’une traite, dans la passion et l’émotion. Et aussi dans l’émerveillement de découvrir un magnifique écrivain.