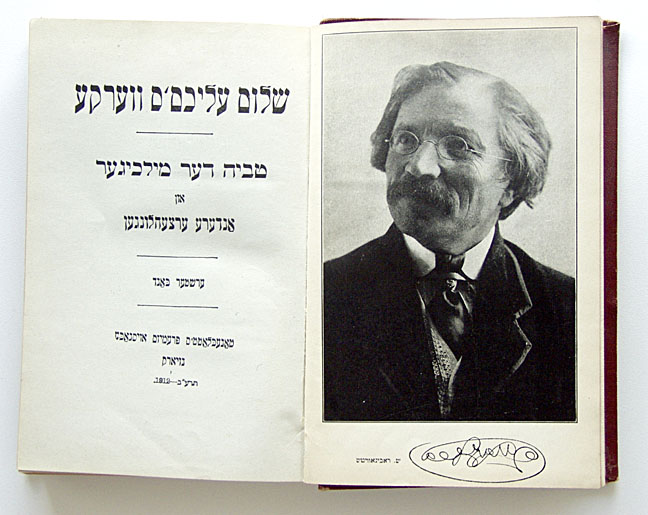

Sholem-Aleikhem, Cholem Naumovitch Rabinovitch pour l’état civil, est né à Pereïaslav, dans l’oblast (province) de Kiev, sous l’empire russe, en 1859, et mort en 1916 à New York. Il est considéré comme le plus grand écrivain de langue yiddish. Sa créature, Tevye le laitier ─ Tevye der Milkhige ─, a fait, depuis 1891, le tour de la terre, triomphant aussi, plus tard, sur toutes les scènes et même sur les écrans de cinéma sous le visage de Chaïm Topol (Un violon sur le toit, 1971).

Le XXe siècle yiddish est dominé par deux écrivains majeurs, Sholem-Aleikhem et Isaac Bashevis Singer, juif polonais devenu newyorkais à partir de 1935 qui prit le relais de son illustre aîné et reçut le prix Nobel de littérature. Par chance, nous voyons aujourd’hui ressusciter ce yiddishland qu’on croyait disparu, et grâces soient rendues, pour cela, aux éditions de l’Antilope qui ont précédemment publié de Sholem- Aleikhem Guitel Pourishkevitsh et autres héros dépités (2018) et Les mille et une nuits de Krushnik (2021).

Lorsqu’on évoque le nom de Sholem-Aleikhem, le sourire monte aux lèvres et même l’on se tient les côtes : c’est l’esprit yiddish dans toute sa verve et sa verdeur, multipliant les Witz, les mots d’esprit, chers à Freud qui en fit tout un bréviaire psychanalytique (Le Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, trad. Denis Messier, Gallimard, 1988). On se rappelle la truculente chronique des Gens de Kasrilevkè (Julliard, 1993), un shtetl imaginaire, et les contes drolatiques de Guitel Pourishkevitsh. Et pourtant le monde qu’il décrit nous restera toujours en travers de la gorge, car c’est celui des pogroms russes, des persécutions polonaises et des guerres allemandes, aboutissant – mais l’auteur ne le verra pas – à la Shoah. Et aujourd’hui comme hier, la grande terre de l’Ukraine dévastée par la guerre et les persécutions.

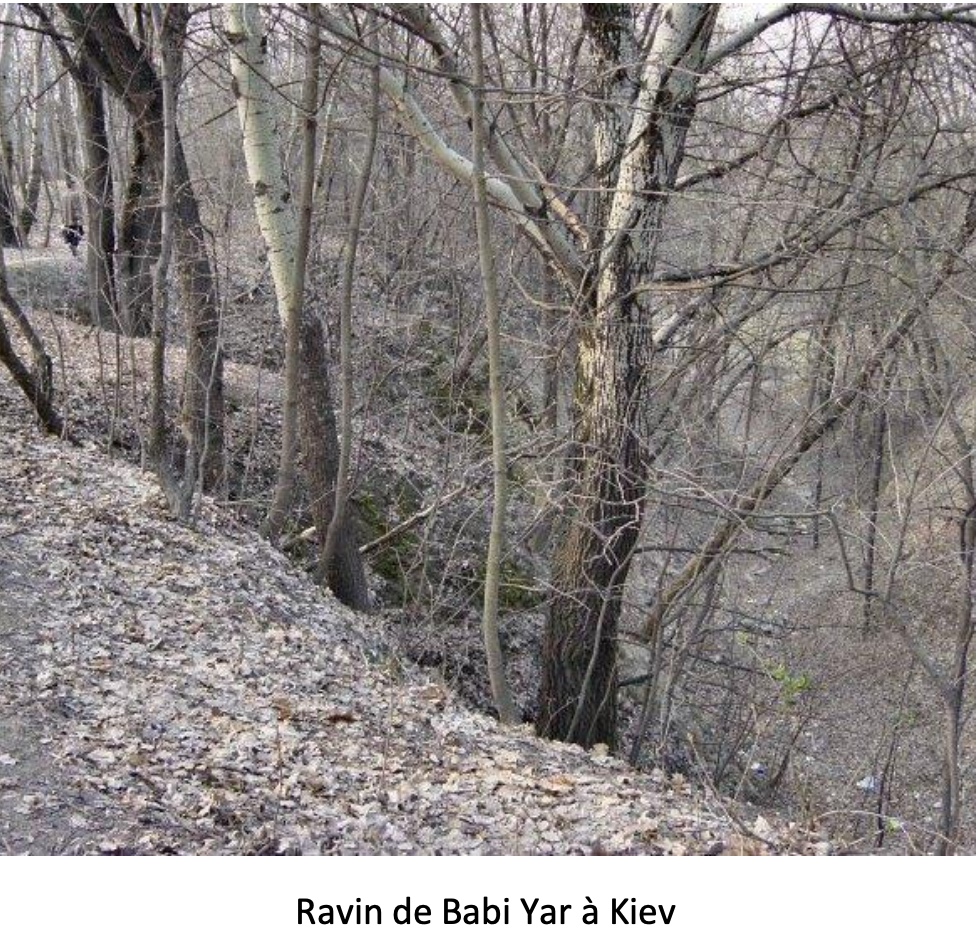

L’originalité de ce roman, c’est que le narrateur est cet enfant, Motl, fils d’un chantre de synagogue dans ce bourg ukrainien, qui n’est pas nommé, à deux pas de la grande ville que Sholem-Aleikhem appelle Yehupets, microcosme de l’Empire russe, à connotation juive. Parmi les Juifs célèbres de Kiev, on se rappellera Golda Meir, qui fut première ministre d’Israël, née Golda Mabovitch. Mais l’on se souviendra aussi, aux heures sombres de la peste noire, de l’immense cimetière de Babi Yar (en ukrainien : Бабин Яр, Babyn Yar) où trente-trois mille Juifs furent assassinés pas les nazis en 1941, donnant lieu à l’un des plus beaux poèmes d’Evtouchenko :

« Au Babi Yar bruissent les arbres chenus >

Ces arbres nous sont juges et témoins.

Le silence ici hurle. »

Et cet appel à la Russie qui résonne si étrangement et douloureusement aujourd’hui :

« Mon peuple russe ! Je t’aime, je t’estime,

Mon peuple fraternel et amical,

Mais trop souvent des hommes aux mains sales

firent de ton nom le bouclier du crime ! »

En vérité, la poésie d’Evtouchenko est éternelle. Mais que nous dit ce Motl ? C’est un enfant qui a cinq ans au début du récit, il vient de perdre son père, un chantre de synagogue devenu poitrinaire ou tuberculeux, et c’est lui qui a la parole d’un bout à l’autre. C’est là la grande originalité de ce livre, raconter une histoire terriblement dramatique par les yeux et la voix d’un enfant qui rapporte tout avec ingénuité et joie, comme de s’écrier « Moi j’ai la belle vie, je suis orphelin ! »

Et certes, son frère aîné ne lui flanque plus de taloches, et chacune de ses frasques et bêtises, comme en font les gosses, est toujours rédimée par son orphelinage. Or la misère est là, on vit d’expédients qui donnent lieu à des scènes cocasses, le frère aîné devenant tour à tour vendeur de kvas, d’encre ou de poudre à tuer les souris, avec pour conséquence d’empoisonner les gens et la nature alentour, dans une avalanche d’échecs qui mettent finalement la famille à la rue avec pour seule issue l’émigration.

Et c’est là qu’intervient le rêve américain, le seul but étant de rejoindre Castle Garden ─ devenu « Casse-la-Gardienne » aux lèvres balbutiantes de Motl ─, à la pointe Sud de Manhattan, qui précéda le centre de réfugiés d’Ellis Island (« Ce que moi, Georges Perec, je suis venu questionner ici, c’est l’errance, la dispersion, la diaspora », écrivit Pérec dans Ellis Island, P.O.L., 1995) pour l’accueil des émigrants venus d’Europe centrale, fuyant la guerre et les pogroms. Justement ce mot pogrom intrigue beaucoup Motl qui l’entend prononcer autour de lui et interroge un enfant un peu plus grand que lui, et qui croit savoir sans trop savoir :

« ─ Un pogrom, tu ne sais pas ce que c’est ?… Un pogrom on en voit partout de nos jours…

─ Mais c’est quoi ? je dis. Une foire ?

─ Jolie foire, oui ! On casse les fenêtres ! On démolit les meubles ! On déchire les oreillers. Les plumes volent comme de la neige !

─ À cause de quoi ?

─ Je t’en donnerai du ‘’à cause de quoi » !… On démolit toutes les boutiques, on jette la marchandise dans les rues… On pille, on éparpille, on arrose de pétrole, on allume et ça brûle… Et ils cognent, ils tuent, ils égorgent, ils poignardent…

─ Qui donc ?

─ Comment ça, qui ? Les Juifs !

─ Mais pourquoi ?

─ Je t’en donnerais du pourquoi ! C’est un pogrom, je te dis ! »

L’enfant ne connaît pas tous les mots, il vit dans l’innocence, il rapporte les conversations sans trop comprendre, C’est au lecteur de les entendre.

Dans la course au bateau salvateur et les vicissitudes de l’émigration, une intéressante étape, est ce Brody, qui est de l’oblast de Lviv, tantôt russe, autrichienne ou polonaise, et qui est au cœur de cette Galicie si juive et si particulière :

« Belle ville, ce Brody… Même les Juifs ici ne sont pas comme chez nous. Enfin, ce sont les mêmes que chez nous. Mais, si vous voulez, ils sont encore plus juifs. Leurs papillotes sont beaucoup plus longues. Leurs caftans traînent presque par terre. Ils ont des drôles de chapeaux… Et leur langue, oh là là, leur langue! L’allemand on l’appelle. »

Quant aux gens du pays, qui ne sont pas juifs, le petit Motl, qui a toujours du mal avec l’étrange parler des villes traversées, il les nomme comiquement les « Autrechiens » ; il est vrai que l’accueil des migrants n’est pas des plus aimables. Arrive-t-il enfin à Lviv, voilà encore plus beau :

« Lemberg [nom autrichien de Lviv], vous voyez, c’est déjà bien autre chose que Brody. La ville elle-même, d’abord. Propre, spacieuse, coquette, polie, elle flatte l’œil… On est dans un pays libre. Le shabbat, des juifs en shtraymel se promènent bien tranquilles dans les rues, personne ne leur dit rien. »

Voilà donc ces drôles de chapeaux qui l’avaient déjà surpris à l’étape précédente, ces coiffures en peau de renard que portent encore, les jours de fête, les plus orthodoxes des Juifs à Jérusalem. Les étapes se succèdent, et c’est Cracovie, et c’est Vienne, puis Anvers, avec partout la même misère, que l’enfant sait voir et dont il parle avec une comiqueinnocence qui n’est pas sans rappeler la fausse ingénuité assassine du Brave soldat Chvéïk, ce chef d’œuvre du Tchèque Jaroslav Hašek :

« Dans les auberges où nous logeons avec les autres émigrants tout est normal. Boueux, je veux dire, enfumé, humide, glissant, étriqué, et c’est la foire, le tohu-bohu et le chahut. Un régal, cette animation, exactement comme j’aime. »

Ah, oui, se dit l’innocente créature, la misère est belle et la guerre est jolie, on connaît la chanson. Pour finir à Londres, « notre dernier tourment », la plus noire des villes, au parler le plus étrange aux oreilles de l’enfant qui en était resté au yiddish et aux parlers slavo- germaniques, mais que de Juifs à « Ouatechapelle », comme il dit ! Restera toujours un espoir de bateau, sauf que, avec quel argent et où le billet ? Le salut reste au loin, très loin, et c’est le mot de la fin : « Quand serons-nous enfin en Amérique ? »

Ne lui a-t-on pas seriné le fameux proverbe yiddish : « La vie vaut la peine d’être vécue… ne serait-ce que par curiosité » ? Mais oui, bien sûr, il restera curieux et, malgré toutes les vicissitudes, un enfant émerveillé. Quant à l’espoir des migrants, Max Jacob , ce Juif de Quimper (où il a son musée) qui mourut de l’avoir été, a donné cette réponse, toujours actuelle au 3e millénaire :

Ce qui demeure est le futur

Non le présent qui désole.

N’est-ce pas un des objectifs de chaque homme de trouver de quoi il est le chantre ? dira-t-on en songeant à l’étrange titre de ce livre, écrit il y a si longtemps et dont le destin nous parle encore si fort. Sautant le siècle, Motl, cet enfant migrant, n’en finit pas de fuir la guerre, et aujourd’hui les bombardements et les ruines, les sièges et les menaces d’anéantissement. On aura compris que ce livre admirable, véritable testament d’une des grandes voix du monde yiddish, est à lire sans plus tarder, dût-on rire et pleurer jusqu’au bout de l’ukrainienne nuit.

Sholem-Aleikhem, Motl fils du chantre, traduit du yiddish par Nadia Déhan-Rotschild & Ėvelyne Grumberg, L’Antilope, février 2022, 288p., 22 €