Dans son premier roman, la Bonne mère, Mathilda Di Matteo évoque les transfuges de classe, les violences faites aux femmes et l’amour maternel, dans un style contemporain, percutant et caustique. Un texte miroir de notre époque.

Cagole. Surtout ne pas être une cagole — cette femme du sud de la France qui affiche une « féminité provocante et vulgaire ». Surtout ne pas être comme sa mère. Depuis son enfance marseillaise, Clara, brillante à l’école, n’a qu’une idée en tête : s’éloigner de ses parents qui lui font honte. Son père, « Le Napolitain », est chauffeur de taxi. Sa mère est secrétaire dans un asile pour fous. Cela ne s’invente pas. De la folie, Véro a gardé l’extravagance : celle des mots, des phrases assassines et celle de tenues vestimentaires affolantes « à ras la touffe ». Elle est ainsi et n’a pas envie de changer. Il faut la prendre comme elle est. Clara ne la prend plus ainsi : elle la fuit, elle part à Sciences Po Paris. Elle en revient avec un grand bourgeois au long cou. Sa mère lui a vite trouvé un surnom : « le girafon » et, tout aussi rapidement, l’a détesté. Propre sur lui, il est plutôt du genre à porter des mocassins, le pull en V sur les épaules. Il mesure ses propos, toujours châtiés et appropriés. Pour clore le portrait, il a un défaut majeur : il est parisien.

Tenues vestimentaires, langage : Mathilda Di Matteo reprend les codes de La Distinction de Bourdieu, mais une distinction revisitée par les archétypes de Goscinny et la gouaille de Marcel Pagnol. C’est grinçant, cynique parfois, drôle souvent, mais toujours juste. À la limite de la caricature. L’alternance des points de vue de la mère et de la fille, de chapitre en chapitre, décrit le fossé social qui existe entre le girafon et la cagole — un fossé qui ressemble plutôt à un gouffre. Les protagonistes et leurs cadres de vie sont là, sous nos yeux, grâce à un style virevoltant et descriptif. Le ton léger évoque les transfuges de classe mais dit sérieusement la difficulté de communiquer entre un quartier populaire de Marseille et un quartier bourgeois de Paris. Clara est la seule à vouloir changer de lieu. Elle se moque des origines. Elle voit les efforts de son compagnon, Raphaël, pour s’adapter. Elle fait connaissance avec les PAM, « pas avant le mariage ». Lui aussi est prêt à de nombreuses concessions, comme celle d’assister à l’enterrement de la grand-mère de Clara sous les notes de Richard Cocciante. Elle est amoureuse. Il est amoureux. Clara est à huit cents kilomètres de sa mère. Elle ne risque rien.

Et puis tout bascule, page 135. On change de registre : la satire devient presque polar social. Derrière les mots se cachent des faits, des secrets. Le girafon n’est pas si lisse, le Napolitain bon père n’est pas forcément un bon mari, le politicien décoré de la Légion d’honneur n’est peut-être pas parfait. Les mots ne le disent pas de manière explicite : tout est diffus, progressif, avant de devenir glaçant. On commence par les douleurs, les vomissements, les cauchemars. Puis viennent les bleus : bleus à l’âme et bleus au corps. Cela se gâte sérieusement, on rit moins, on ne rit plus. Le fossé social s’ouvre de nouveau, écartant le déni, et cette fois-ci on revient chez soi, sur sa rive : celle où l’on est né, celle de sa bonne mère — Notre Dame de la Garde qui vous protègera du haut de sa colline — ou celle de son enfance, qui vous encerclera de ses bras maternels recouverts de tatouages et parfumés à bon marché. On revient à l’essentiel : l’amour de sa maman.

Clara comme Véro sont dans leur rôle de prétendue fille, de prétendue mère, mais un lien indestructible les unit. Mathilda Di Matteo a le talent d’évoquer les sentiments et l’amour sans démonstration tapageuse. Comme les coups, la tendresse est éparse dans les phrases : elle irrigue les paragraphes sans jamais sombrer dans le pathos ou la guimauve. Et si Véro, derrière ses frasques et sa manière de vivre et de penser peu conventionnelle, était finalement une mère aimante et dévouée ? Et si la vie bourgeoise avec le girafon n’était que façade et vernis ? Huit cents kilomètres, finalement, ça se fait. Dans un sens comme dans l’autre. De la mère vers la fille comme de la fille vers la mère. Et les hommes, dans tout cela ? Pas très glorieux ; et l’on pourra regretter qu’à une exception près — un homosexuel — ils soient tous violents, quel que soit leur âge ou leur milieu social. Lorsqu’ils ne sont pas brutaux, ils sont pitoyables et grotesques. Et puis les femmes solidaires deviennent des combattantes, unies et agissantes. Deux camps opposés, un peu simplistes.

Avec ce premier roman, Mathilda Di Matteo embrasse de multiples thèmes mais, surtout, fait preuve d’une véritable originalité de ton et de style, puisant dans les petites choses du quotidien pour tracer un portrait contemporain de nos relations sociales et sexuelles. Une belle découverte de cette rentrée littéraire.

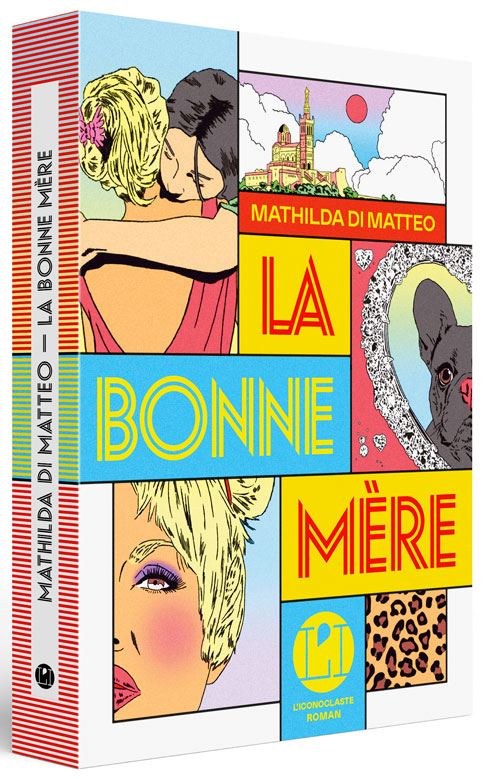

- Titre : La Bonne mère

- Auteur(e) : Mathilda Di Matteo

- Éditeur : Éditions de l’Iconoclaste

- Date de publication : 21 août 2025

- Nombre de pages : 360

- Prix : 20,90 €