Dans Les Colombiennes, Pierre Boncenne raconte son enfance et nous invite à découvrir dans l’histoire et la culture de la Colombie. On y découvre, à travers les yeux d’un écrivain franco-colombien, un récit aussi singulier que personnel.

On connaît bien Pierre Boncenne, journaliste et écrivain, notamment par ses brillants essais sur Jean-François Revel et Simon Leys, qui furent ses amis, ouvrages couronnés du prix Renaudot et du Grand prix de la Critique. On sait, par ailleurs, qu’il dirigea longtemps le magazine Lire, et qu’il fut l’adjoint efficace de Bernard Pivot avec qui il anima toutes les émissions d’Apostrophes.

Mais l’on savait moins qu’il était franco-colombien et qu’ayant toujours vécu à Paris, il gardait un regard sur la Colombie de ses grands-parents, avec même un arrière-grand-parent qui fut président de la république. En même temps qu’il nous ouvre les yeux sur un pays que l’on connaît le plus souvent par de mauvais travers et quelques poncifs, il nous ouvre son cœur et nous découvrons avec lui, avec ravissement, ce pays, son histoire et ces magnifiques « Colombiennes ».

Magnifique, oui, est cette Colombie qu’il n’a pas connue au départ puisque né à Paris, alors que ses parents se sont exilés, et qui est attachante et belle , magnifiée dans son fantasme, mais aussi la vraie, celle qu’il découvrira à l’âge adulte, en voyageur, presque en touriste, et qu’il reverra souvent, au gré de ses déchirements et de cette violence si palpable dès qu’on foule le sol de Bogotá, de Cali ou de Medellín, hauts-lieux de divers trafics et, pour cette dernière ville, siège de feu le roi de la cocaïne. Un chapitre éclairera ce tragique dossier, justement intitulé : « Le narcotrafic, une course à l’abîme », où l’auteur cloue au pilori le film Escobar (Loving Pablo), avec Javier Bardem et Penelope Cruz, prêtant leur talent à cette exploitation commerciale de l’horreur quotidienne (le scénario s’inspire de l’autobiographie Amando a Pablo, odiando a Escobar de Virginia Vallejo dans laquelle elle raconte son histoire d’amour avec Pablo Escobar, dont elle fut la maîtresse). Boncenne évoque alors « l’écœurement ressenti par bien des Colombiens : tant de souffrances et d’épouvantes pour in fine en venir à des spectacles hollywoodiens aux profits considérables pour leurs producteurs ».

Mais, heureusement, la Colombie est ce magnifique pays aux 5 régions (la Caraïbe, le Pacifique, les Andes, l’Orénoquie, et l’Amazonie), deux océans, un climat qui souffle le chaud (tropical) et le froid, ses 1800 espèces d’oiseaux, ses 3000 familles de papillons, et ses 50 millions d’habitants sur une superficie de deux fois la France, dont tout le monde connaît le café (le meilleur du monde), les émeraudes et les orchidées, et dont l’auteur souligne la beauté de deux villes telles que Popayán, « la ville blanche de Colombie », célèbre aussi pour sa gastronomie, et Carthagène des Indes, les deux villes les plus importantes de Colombie pour leur architecture.

Mais pour le journaliste et écrivain Pierre Boncenne, la Colombie c’est aussi le pays du prix Nobel García Marquéz, qui immortalisa ce petit bourg d’Aracatacá devenu la mythique Macondo sous sa plume, et qui nous donne, dans L’Automne du patriarche un portrait du grand homme du pays, Bolívar el Libertador, « référence centrale de l’imaginaire latino-américain », dit Boncenne. Ou le romancier de Medellín Héctor Abad, dont le père (médecin humaniste et défenseur des droits de l’homme) fut assassiné par ces sicarios ou tueurs à gages et hommes de main du narcotrafic. Nul n’oubliera L’Oubli que nous serons, ce roman d’Abad qui dit tout sur la violence de la Colombie, et dont on a aussi tiré un film, aux antipodes de celui cité plus haut.

Et puis le célèbre peintre Fernando Botero, pour lequel Pierre Boncenne prépara un fameux reportage pour l’émission « Bouillon de culture » de Bernard Pivot, et sur lequel il donne une définition des plus justes :

« Botero se détourne de la maigreur de type anglo-saxon et protestant pour célébrer l’exubérance des formes. Rien de plus réjouissant que son éloge de la rondeur dans des scènes de la vie quotidienne sur fond de musique populaire, même si la tragédie, et celle de la violence d’abord, n’est jamais absente ici. C’est toute la Colombie ».

Mais la figure marquante, dans le souvenir de Pierre Boncenne, reste celui du cousin de sa mère, qu’il appelait tío (tonton), Camilo Torres, devenu figure iconique de ce qu’on a appelé la théologie de la libération (bien qu’il s’en distingue, comme le montre ici l’auteur), auquel il consacre un de ses plus beaux chapitres, « De l’Évangile à l’action sociale », et dont il cite ces paroles qui disent tout de sa vocation :

« J’ai résolu de me consacrer moi-même à la lutte révolutionnaire, réalisant ainsi une partie de ma tâche, que est de conduire les hommes à Dieu par l’amour mutuel. En tant que Colombien, je considère cette activité comme essentielle pour ma vie chrétienne et sacerdotale ».

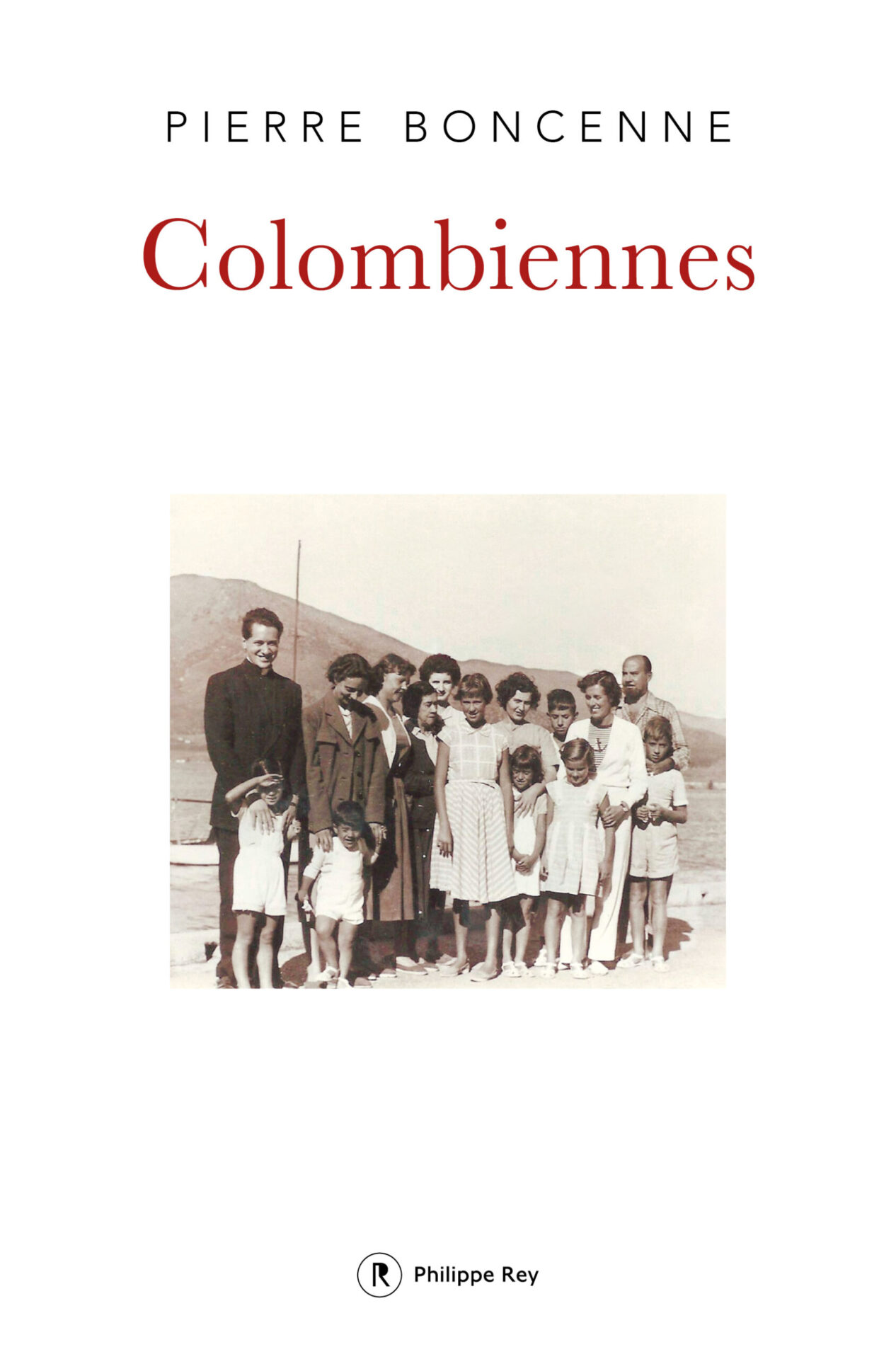

Camilo Torres qu’un fort sentiment liait à son petit neveu figure sur la photo de couverture de cet ouvrage et l’on notera que cet enfant sur lequel il pose sa large et belle main est justement le petit Pierre Boncenne.

Oui, ce livre, malgré le terrible constat sur la Colombie, terre de violence, est un livre de tendresse et de beauté, dont nous citerons précisément les phrases conclusives :

« Avec la mort de Camilo, si dramatique fût-elle, ma première Colombie à jamais ancrée en moi s’est détachée de façon imperceptible, presque en douceur. Très vite une autre Colombie, puis toute l’Amérique latine, avec sa cohorte d’écrivains hors du commun, vinrent prendre le relais. Au fur et à mesure que le passé s’est enfui, il m’a semblé de plus en plus impossible de superposer ces deux pays. Disons qu’entre la Colombie réelle et ce que nous appelions « Colombia », une contrée imaginaire où nous vivions pourtant, j’ai vu se creuser comme un gouffre sans fond. Aujourd’hui j’en ai pris bien sûr mon parti mais je reste encore, loin du pays de ma mère de l’autre côté de l’Atlantique, à vagabonder dans une géographie aux contours incertains. »

Livre de mémoire en même temps que percutante analyse non seulement de la Colombie, mais de toute l’Amérique hispanique (dont son jugement sévère sur le régime castriste), rêve avorté de Bolivar, Colombiennes de Pierre Boncenne est, à nos yeux, un ouvrage majeur pour s’informer sur ce pays souvent si mal compris (N’oublions pas que François Mauriac parlait de Camilo Torres comme d’un Bolivien, confondant deux pays qui n’avaient même pas de frontière commune), et nous dire, en retrouvant son regard de l’enfant qu’il fut, « métèque » parisien à la riche mémoire, de quel amour il fut à jamais blessé, en rejoignant les paroles prophétiques de Jules Supervielle :

« Mémoire, sœur obscure et que je vois de face

Autant que le permet une image qui passe… »

Colombiennes de Pierre Boncenne, éditions Philippe Rey, 315 p., 21€. Parution : 4 septembre 2025