C’est le début de l’été 1940, l’aube est à peine levée sur Paris, capitale devenue « astre mort » sous la botte d’envahisseurs qui iront jusqu’à avancer les horloges de la ville d’une heure « pour être à l’heure allemande ». La cité défaite « a commencé sa mue pour entrer dans la longue période de l’Occupation ». Le Führer s’y rendra une fois, une seule fois. Le romancier Michel Guénaire va imaginer le récit de cette « visite » dans un texte court, sobre et captivant, où il entretisse analyse psychologique et fait historique.

Un lourd avion miliaire, un Focke-Wulf Condor, dernier fleuron de l’industrie aéronautique allemande, va se poser sur l’aéroport du Bourget avec, à son bord, le Chancelier du Reich, entouré de dignitaires et officiers de haut-grade, tous vêtus d’un pardessus noir qui les couvre de la tête aux pieds et leur donne des airs d’oiseaux de proie. Ils sont les officiers les plus proches du Maître du Troisième Reich. À cet impressionnant rassemblement militaire, nous dit Michel Guénaire, s’agrègent l’architecte Albert Speer, chargé en 1933 du projet hitlérien de Germania, « le Berlin de demain », le sculpteur Arno Brecker, proche de Picasso, Cocteau ou Derain dans les années 20, devenu à présent « codificateur esthétique » d’un classicisme artistique des plus conventionnels et rigides qui plaira tant à Hitler, Hermann Giesler, architecte lui aussi et concepteur des nouveaux plans urbains de la ville de Linz, capitale de la province natale du Führer.

Il y a là aussi Martin Borman, son secrétaire particulier, Heinrich Hoffmann, son photographe personnel qui le saisira dans ces postures et gestes théâtraux propres à électriser les foules d’impressionnants rassemblements nazis, Karl Brandt, son chirurgien, Wilhelm Brückner, son aide de camp, Max Amann, responsable de l’édition de Mein Kampf – parue pendant l’année 1925 – , le général Keitel qui a signé l’armistice, la veille, dans la clairière de Rethondes. Sans oublier Walter Frentz, jeune reporter-photographe, familier de l’entourage d’Hitler grâce à l’entregent de la cinéaste et propagandiste Leni Riefenstahl qui filma Hitler hurlant ses discours aux publics galvanisés de ces grandioses et spectaculaires rassemblements politiques organisés dans les années 20 et 30. Bref, voilà réuni le gratin du régime nazi, une « clique » embarquée dans un seul et même aéronef. À l’exception de Göring, « trop envahissant » et Goebbels, trop enclin à faire la paix aux dires des plus intransigeants du Régime.

L’avion prend son envol, impeccablement, au milieu d’un terrain sommaire, plus pâturage que piste d’aviation. « Le soleil se lève à l’Ouest. Le Condor se dirige sur Paris. Adolf Hitler à son bord. » Imaginons – avec espoir ou désespoir ? – ce qu’aurait pu être l’Histoire du XXe siècle si cet avion s’était écrasé au décollage…

La visite parisienne ne durera que deux heures trente dans ce matin d’été naissant, et sera exceptionnelle parce qu’unique. On n’a jamais vu, en effet, un dictateur sortir des frontières de son pays. Sauf pour y rencontrer des alliés de même acabit. Hitler ira, ainsi, serrer la main de Mussolini en 1934 près de Venise.

Michel Guénaire, notre auteur, rappelle, s’il le fallait, que le dictateur, qui rêve d’une Allemagne conquérante et sans limites, fut d’abord un timide jeune homme dont la première volonté était d’être un artiste, convaincu lui-même, mais lui seul, d’être reconnu un jour comme un peintre de talent. Et il ne fut, au final, qu’un artiste à jamais frustré d’avoir été recalé deux fois successivement par un jury du Conservatoire de Vienne.

Est-ce cette frustration qui fomentera les futures ambitions dominatrices de notre jeune Autrichien ? « Né à Braunau am Inn d’un père instable et violent et d’une mère dominée, faible et seule », il forgera son éducation dans le collège de Linz où il côtoiera un certain Ludwig Wittgenstein, celui-là même qui deviendra un écrivain de renom. Il se liera aussi d’amitié avec le musicien August Kubizek, futur chef d’orchestre. Leur point commun à tous ? Une fascination pour les opéras de Wagner.

Vienne ennuiera vite Adolf et c’est Berlin qui le séduira. La capitale autrichienne était devenue dans son imaginaire un « marécage de vices » dominé par une bourgeoisie majoritairement juive, se plaindra-t-il à Kubizek. « Un antisémitisme qui lui préexiste, il le dira, et le répétera. » .Cette détestation de l’Autriche le conduira à demander la nationalité allemande, obtenue en 1932, après sept années d’obscurs vagabondages et misérables errances entre Autriche et Allemagne.

23 Juin 1940 : fouler le sol de la capitale française en ce matin d’été a pris chez Adolf Hitler des allures de triomphe. Pour lui et son armée, entrer dans Paris, défiler sur les Champs-Elysées, c’était humilier l’ennemi et « annuler le diktat de Versailles et les maudites réparations décidées à sa suite. » Mais il n’y aura pas de destruction massive, et Paris ne brûlera pas, contrairement à ce qu’auraient souhaité quelques officiers supérieurs, tel Goebbels qui avait l’ambition fantasmatique de détruire jusqu’à la pensée française. Hitler lui-même refrénera ses officiers les plus radicaux guidés par le projet cataclysmique d’anéantir la capitale. Le francophile et cultivé Otto Friedrich Abetz, nouvel ambassadeur d’Allemagne en France, ne sera pas étranger à la décision du Führer qui estimait qu’à ce stade de la guerre, avec un ennemi à genoux, la destruction d’une capitale n’avait plus grand sens. Et puis Hitler, architecte et urbaniste refoulé, n’avait encore jamais visité Paris, et souhaitait y déambuler, presqu’incognito, sans bruit ni fureur, entouré de quelques fidèles, dans le petit matin d’une ville encore endormie, en ce dimanche d’été 1940. « La visite de Paris qu’il entreprend alors sera aussi une drôle de possession, écrit Michel Guénaire, la seule qui se fera sans morts, une appropriation purement esthétique et narcissique. L’enfant est enveloppé dans un corps d’homme, ce dernier réalise le rêve de gloire du premier. C’est la visite. C’est un seul jour. Un seul matin. »

Le parcours parisien du Führer sera emblématique et fort de symboles. Après tout, « l’urbanisme est une grammaire politique » et les quartiers traversés seront autant de marques des obsessions doctrinaires et enthousiasmes artistiques du dictateur : l’Opéra, d’abord, pour lui que passionnait la musique autant que l’architecture et le dessin. Et à cette heure inhabituelle, l’endroit, comme à quelques minutes d’une représentation, brille étonnamment de tous ses feux, de la scène au plafond, entretenus comme chaque jour par un gardien de ce temple musical veillant au bon fonctionnement des éclairages, lui-même surpris, et contrarié, d’une telle visite :

« C’est le plus beau théâtre du monde ! lâche le Führer à voix haute. […] Incroyable connaisseur des lieux, Hitler nous guidait, dira Speer ».

Suivra la visite de l’Eglise de la Madeleine qui le décevra, « bâtiment massif » et sans vie, vite contourné. Plus loin, direction est prise de la place de la Concorde et son Obélisque rapporté d’Egypte par Napoléon, modèle de chef de guerre et pilleur de trésors, admiré du dictateur allemand qui s’inclinera devant le mausolée de l’Empereur aux Invalides, « képi à la main sur sa poitrine, les yeux brillants d’une humidité inédite, proche des larmes. […] Les grands hommes aiment les grands hommes. C’est une loi de l’Histoire. »

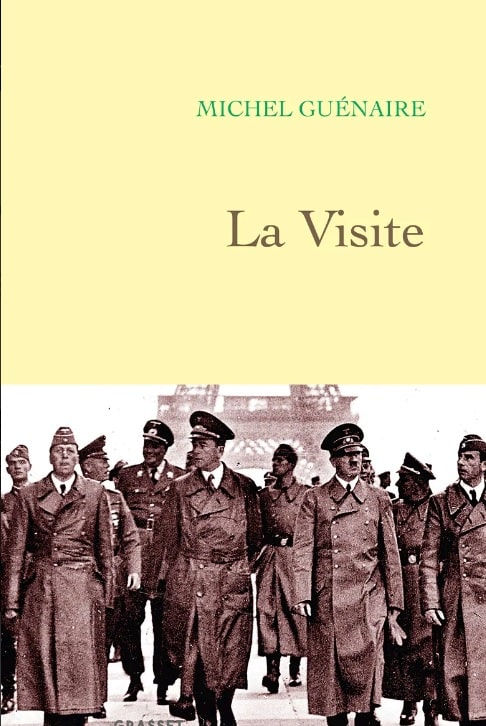

La remontée des Champs-Elysées, « étrangement nus » et pour cause à ce moment de la journée, le portera jusqu’à l’Arc de Triomphe. Ce cœur de la capitale structuré en étoile, rayonnant de ses larges avenues, lui donnera l’idée de reproduire le même plan urbain pour la future Germania, avec ses « symboles de la guerre, du pouvoir et des arts.[…] Le Paris médiéval n’intéressera pas Hitler, seulement le Paris napoléonien, celui qui l’a prolongé au XIXe siècle et celui plus encore du début du XXe siècle, un Paris colossal, en béton armé comme le Trocadéro ou en fer comme la Tour Eiffel. » S’imposera donc, après le Trocadéro, une halte sur l’esplanade du Palais de Chaillot, avec la Tour en arrière-plan. Un arrêt sur image faisant les délices du photographe Hoffmann et du cinéaste Frentz qui, tous deux, ne manqueront rien, en ces lieux symboliques, des poses calculées et orgueilleuses du Maître de l’Allemagne et fixeront pour l’éternité, et la propagande, la scène d’un Führer mettant Paris à ses pieds.

Aucune visite, en revanche, de ce qui pourrait rappeler l’univers et la trace d’écrivains : « La littérature est un art qui est étranger à Hitler, à la différence de l’architecture et de la sculpture » rappelle Michel Guénaire. Et puis l’on pille plus spectaculairement un musée qu’une bibliothèque. C’est ce que se diront Hitler et Göring ordonnant de charger des trains remplis de caisses frappées « H » et « G », vidant les musées parisiens de tableaux et sculptures pour enrichir leur patrimoine, national ou personnel, en outre-Rhin.

La visite achevée, Hitler remerciera Speidel, colonel de la Wehrmacht et bon connaisseur de la culture française, qui lui aura servi de guide. L’honneur de cet officier supérieur sera sauf après-guerre, sans doute pour avoir comploté contre le Führer à la fin du conflit. C’est ce que se diront ses juges. Mieux, dans les années 50, il occupera « le premier poste de commandement d’un Allemand à l’OTAN. »

Après cette visite, Speer fera signer à Hitler le décret lançant le chantier de Germania qui devra détrôner Paris, bâti à l’aide d’une main d’œuvre allemande puis largement européenne avec les bras des prisonniers des camps de concentration. La visite parisienne du Führer sera aussi exploitée par des films qui viendront alimenter les Actualités cinématographiques des salles obscures. Et qu’à l’envi Hitler rapportera à ses invités du Berghof, son refuge des Alpes bavaroises. Cette visite dans Paris qu’il avait voulue secrète, nombre de spectateurs finalement la verront.

Mais « la beauté de Paris l’a distrait du but de la guerre » et rapidement son appétit de conquêtes va le reprendre. Le 22 juin 1941, un an jour pour jour ou presque après la visite du Führer à Paris, « l’armée allemande pénètre en territoire russe. C’est l’opération Barbarossa. » Napoléon l’a fait, Hitler, lui aussi, le fera. Et ce sera le début de la fin, comme pour son glorieux aîné.

Le Chancelier, gagné par la maladie de Parkinson, va perdre graduellement ses forces mentales et physiques, que des drogues, même administrées à haute dose, seront incapables de lui rendre. Hitler deviendra alors « une épave chimique » et perdra totalement la raison, celle qui jusqu’alors lui avait fait épargner bien des destructions urbaines qu’il jugeait inutiles. Cette fois, le personnage se délite, jusqu’au délire d’anéantissement total de tout ce qui se dresse en terre ennemie. La capitale, alors épargnée, devra tomber, intime-t-il au Général Von Choltitz, nouveau gouverneur militaire de Paris, qui reçoit le message directement de Berlin : « L’ordre est sans retour et sans discussion possible. […] L’ennemi ne doit trouver qu’un champ de ruines. » Pourquoi donc un tel ordre ? se demandera Speer, toujours persuadé qu’Hitler admirait Paris comme un joyau. « C’est Paris qui révèle Hitler », nous dit Michel Guénaire. Mais « Paris ne brûlera pas. Hitler n’en donnera jamais l’ordre. Paris survivra, incroyable miraculé des destructions, tandis que Londres, Rome, Bruxelles, Varsovie, Berlin et tant d’autres capitales et villes ont été atteintes, Paris indemne de la guerre entière, sauf encore du malaise indicible des deux heures trente minutes que Hitler lui a volées », ces deux heures et trente minutes qu’ont duré la visite du Führer dans un Paris déserté. Speer conclura à sa manière sur le personnage dans un récit autobiographique : « De l’homme conscient de ses responsabilités au nihiliste sans scrupules méprisant l’humanité, [Hitler] réunissait en lui les oppositions les plus extrêmes. »

La lucidité de Speer, mêlée aussi à nombre d’ambiguïtés sur sa perception du Führer et du régime nazi, lui vaudra la relative indulgence des Alliés au procès de Nuremberg et lui épargnera la peine capitale. Breker sera, lui aussi, dégagé des lourdes responsabilités et condamnations auxquelles il pouvait s’attendre, jouant sur son personnage et son « image de l’artiste dépassé ». Et il continuera, après la guerre, son travail de sculpteur et portraitiste des gloires présentes du monde l’art et du spectacle, et non des moindres : Dali, Pound, Cocteau et Léopold Sédar Senghor renaîtront sous ses doigts. Un sculpteur tellement apprécié que Staline lui-même voudra le faire venir en Union soviétique !

Speer aura comme ligne de défense de ses actes, dira-t-il à ses juges, ceux qu’il aura accompli dans le cadre seul des compétences imposées par le régime « et se disculpera ainsi. La division des tâches dans une dictature dicte le cloisonnement des responsabilités. Speer ajoute qu’il a pris ses distances à la fin, et était défavorable à la politique de la terre brulée. » Conscients d’un choix du désespoir qui avait poussé le Führer, acculé à la défaite, jusqu’à ordonner la destruction totale de la capitale, Speer et le Général Von Choltitz, ultime commandant de la place de Paris, resteront sourds aux derniers ordres du Führer.

Speer et Breker finiront donc leur existence en redevenant ce qu’ils étaient avant le conflit mondial. Comme bien d’autres. Comme la cinéaste Leni Riefenstahl, bel exemple de collaboratrice active de la propagande nazie, « qui niera et refoulera son passé, réalisera un reportage sur le peuple des Noubas du Soudan et s’affichera dans une photo surprenante à la fin de sa vie avec Mick Jagger. »

Hitler choisira le suicide « comme il décidera de la vie et de la mort de millions d’hommes et de femmes. Il ne s’est pas tué seulement pour échapper à l’ennemi. Il s’est tué pour se taire. Il a refusé d’avoir à s’expliquer » et à nommer les crimes dont il était le premier et l’ultime décideur et responsable. Ce fut le principe de sa vie, « l’habitude du secret enfantée par la technique du complot qui lui avait réussi au commencement ». La Shoah, qu’Hitler nomma « la Solution finale, expression désincarnée qui ne désignait ni le procédé ni la victime », aura été, chez lui, le parfait exemple de sa manière de concevoir l’existence et de dire et faire le mal par l’expression d’un « langage froid, glissant et mortifère » qui refusait de désigner les actes. Hitler en niera ainsi la réalité et la vérité.

Michel Guénaire s’est appuyé sur une multitude de sources historiographiques sur Adolf Hitler, sélectionnées en fin d’ouvrage par notre auteur. Une richesse documentaire qui a fait naître sous la plume brillante du romancier un limpide, magnifique et terrible récit à lire absolument !

La Visite, par Michel Guénaire, éditions Bernard Grasset, mai 2025, 139 p., ISBN 978 2 246 84059 6, prix : 17 euros.