L’enfant à la tête baissée d’Alexis Salatko, c’est une nuque qui cède, un regard condamné au sol, une tête tenue basse non par modestie, mais par épuisement. La tête baissée d’Alio (double romanesque, masque et signature) dit d’abord une incapacité physique. A force de ne pouvoir manger « devant autrui », le corps se décharne et ne soutient plus sa propre architecture. Mais elle dit surtout une condition existentielle qui est d’être au monde sans parvenir à habiter la scène commune où se nouent les liens comme la table, le repas, le partage, ce théâtre social où l’on se jauge autant qu’on se nourrit.

Voilà l’inattendu, insolent et passionnant projet de Alexis Salatko. Faire d’une phobie rare — la déipnophobie (souvent écrite « dépnophobie »), peur de manger en public — non pas un simple détail clinique, mais une métaphore totale. Une maladie qui a la rigueur d’un destin. Car en France, plus qu’ailleurs peut-être, l’inclusion commence souvent par l’assiette. On signe, on fête, on se réconcilie, on se présente, on s’évalue autour d’un plat. Refuser (ou être incapable de) participer à ce rite, c’est devenir invisible ou suspect. Le roman ne moralise pas, il montre. Il installe son enfant dans le bruit du monde et le prive du geste le plus ordinaire : porter la nourriture à sa bouche quand quelqu’un regarde.

À Cherbourg, Alio grandit dans une famille dont les membres portent des noms-titres — Doc, Prof, le comte Kostia. Ce choix pourrait sembler un artifice ; il s’avère un dispositif. En renommant ses proches, le narrateur les déplace vers la figure, l’allégorie ; comme si l’enfance, pour supporter l’insupportable, avait besoin d’un théâtre d’ombres et de rôles clairement découpés. Doc soigne, Prof pense, Kostia protège et presse. Et l’enfant, lui, vacille.

On reconnaît ici une filiation de conte, mais sans consolations faciles. Le livre sait que les contes ne sont pas faits pour endormir, plutôt pour contenir, sous une forme transmissible, des peurs trop vastes. L’enfant à la tête baissée circule ainsi entre deux régimes, l’autobiographique (la confession pudique d’un trouble qui ronge une vie entière) et le fabuleux (la stylisation gothique, les noms comme des blasons, l’impression que le réel s’éclaire à la lueur de la féerie noire).

La comparaison publicitaire « hybride de Romain Gary et de Tim Burton » a son côté slogan ; elle pointe pourtant quelque chose de juste. Du côté de Gary, la phrase qui sait passer de l’aveu au panache, du tragique à l’ironie, cette pudeur qui se protège par l’esprit. Du côté de Burton, la tendresse pour les êtres « de travers », l’esthétique des marges, la manière de faire du difforme un langage, et du grotesque une vérité.

Dès que le roman évoque l’école, la violence surgit avec une évidence sinistre. La cour de récréation y apparaît comme un atelier social à ciel ouvert où la cruauté n’est pas un accident mais un apprentissage. Les quolibets, les surnoms, les humiliations répétées de ce permanent « petit tribunal » forment une musique de fond qui abîme l’intériorité. Alexis Salatko a l’intelligence de ne pas psychologiser à outrance, il donne à entendre le mécanisme collectif, cette brutalité joyeuse des groupes quand ils ont trouvé leur victime.

Or c’est là que la phobie prend une dimension politique (au sens anthropologique) : manger, c’est se montrer vivant ; manger devant les autres, c’est accepter la visibilité. La déipnophobie n’est pas seulement peur de s’étouffer ou d’être jugé : elle devient refus (ou impossibilité) d’entrer dans l’espace où l’on est exposé, évalué, assigné. « Plutôt mourir que se nourrir », la formule a l’éclat d’un paradoxe, mais elle résume une logique du corps quand il se fait citadelle.

Puisque l’enfant ne peut être nourri comme les autres, la mère le nourrit autrement. Prof le gave de lecture. Et la littérature cesse d’être un décor culturel pour devenir une physiologie. Lire n’est plus « s’évader », c’est survivre. Le roman explore magnifiquement cette ambivalence. Ainsi les livres sauvent et ils enferment. Ils apportent une lumière (phare dans la tempête), mais ils peuvent aussi se substituer au monde jusqu’à devenir une seconde peau, un abri si parfait qu’il rend l’extérieur presque impossible.

Alexis Salatko ne dénigre jamais l’imaginaire. Il sait qu’un imaginaire est une construction vitale, un monde parallèle où le sujet respire quand l’air social manque. Mais il ose une question cruelle : et si la guérison détruisait ce monde-là ? Si remonter vers la vie commune impliquait de perdre la chambre secrète où l’on a été sauvé ?

Ce dilemme donne au livre sa tension la plus juste. Le roman refuse l’alternative simpliste entre « rester malade et devenir artiste » ou « guérir et devenir normal ». Il montre que l’écriture peut être, simultanément, une délivrance et une cage, une manière de transmuter la honte en forme et une manière de ne jamais quitter l’enclos de la page.

Le récit est traversé par des présences réelles, des noms qui surgissent comme des promesses de reconnaissance et de filiation. Horowitz, Prévert, Tournier, Polanski (et d’autres) composent une sorte de constellation comme une famille d’élection. Ces « autres » enfin respirables parce qu’ils appartiennent au monde des œuvres, où l’on peut rencontrer sans devoir manger, où l’on peut aimer à distance, où la relation passe par la parole, la scène, le livre, le film.

Là encore, Salatko marche sur une ligne fine, car le défilé de grandes figures pourrait paraître invraisemblable ; il devient crédible parce qu’il est traité comme un mythe intime. Le roman ne dit pas, « regardez qui j’ai connu », plutôt : « voilà comment, quand la sociabilité ordinaire vous est refusée, vous cherchez des relais d’existence dans des figures qui ont fait de l’art une manière de vivre ».

À mesure que le texte avance, il se tourne vers l’arrière que sont les origines, les secrets, les catastrophes familiales, les silences transmis. Qu’on adhère ou non aux cadres explicatifs de la psychogénéalogie, le roman en fait un usage littéraire puissant, il met en scène le legs comme une matière noire, un passé qui travaille les corps à bas bruit. La maladie d’Alio n’est pas réduite à une cause unique ; elle apparaît comme un nœud… une scène d’enfance, une économie familiale, une histoire des ancêtres, une honte, un excès d’amour protecteur et d’impuissance.

Ce que le roman réussit, c’est la transformation du « dossier » en destin sensible. L’enquête ne se substitue pas à l’émotion. Elle la rend plus épaisse. Et l’on comprend peu à peu que « tenir la tête droite » n’est pas seulement une performance musculaire, mais une autorisation intérieure, une déliaison progressive du passé, un apprentissage de présence.

L’arrivée de Philomène (décrite comme une « professeure de réalité ») introduit une autre voie, une pédagogie du corps. Manger, respirer, jardiner, aimer – gestes simples, presque provocants par leur simplicité quand on a vécu dans l’abstraction protectrice des livres. Philomène n’est pas un « remède romantique » ; elle est une méthode de réincarnation. Elle réapprend au narrateur une évidence que la maladie avait rendue scandaleuse : être vivant, c’est aussi se laisser voir.

Le roman devient alors une méditation sur une question : comment sortir de l’imaginaire sans trahir l’imaginaire ? Comment réintégrer la table sans perdre la littérature ? Comment guérir sans renoncer à ce qui, dans la blessure, a produit une voix ?

Le style de Alexis Salatko ressemble à une adaptation organique. Le texte avance par séquences brèves avec un sens du rythme qui épouse la respiration contrariée, la fatigue, l’attention aiguë aux détails sensoriels (sons de la ville, vacarme industriel, cris, sifflets, oiseaux, sirènes). Le monde est d’abord entendu, plus que regardé. Quand on marche tête baissée, on perçoit autrement. Et c’est une trouvaille majeure du livre qui est de faire de la contrainte une esthétique sans la fétichiser.

Le résultat donne une prose fine, caustique par instants, mais traversée d’une tendresse sans sentimentalisme. Une pudeur véritable, qui ne cache pas, mais qui ne s’exhibe pas. Et, au bout du compte, un roman qui n’oppose pas la fragilité à la grandeur, mais montre que la grandeur peut naître d’une fragilité travaillée, relue, transfigurée.

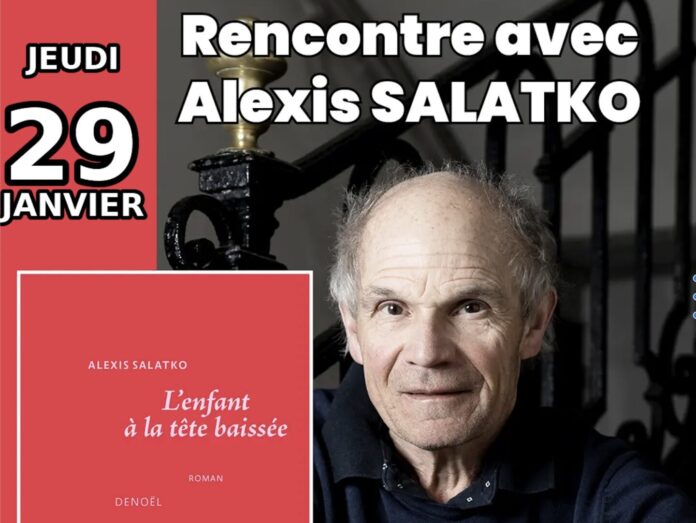

- Alexis Salatko, L’enfant à la tête baissée, Denoël, « Roman français », 20 août 2025, 350 pages , 21 €, EAN : 9782207181270.

- Rencontre « Une heure avec… » jeudi 29 janvier à 18h30

Rencontrez Alexis Salatko autour de son dernier roman L’enfant à la tête baissée (Denoël), coup de cœur du comité de lecture du festival Rue des livres. Dans ce livre, l’auteur – après avoir raconté la vie des autres – se confie enfin sur la sienne… Dans le hall des Cadets de Bretagne, 139 rue d’Antrain, Rennes. Gratuit.