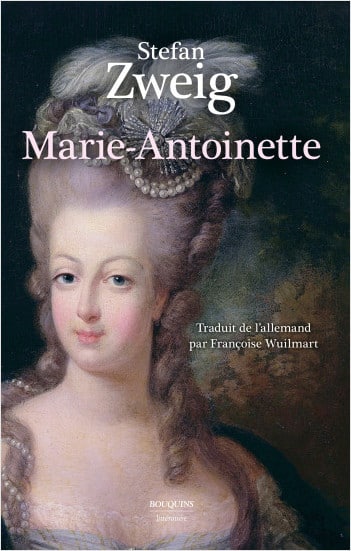

Marie-Antoinette, portrait d’une femme ordinaire de Stefan Zweig : une nouvelle traduction et préface de Françoise Wuilmart aux Bouquins éditions.

Humaniste à tout crin, admirateur, biographe et disciple d’Érasme, européen jusqu’à la mort, Stefan Zweig n’en finit pas, après tant d’années, de nous interpeller. S’il y a une chose qu’il ne put jamais supporter, c’est la guerre. Celle de Quatorze fit de lui, ami de Romain Rolland, un pacifiste absolu et la 2nde Guerre mondiale le précipita dans une dépression fatale et dans la mort, celle qu’il se donna dans son exil brésilien, en 1942, parce qu’il voyait bien que l’homme était inguérissable de sa maladie chronique, la « guerrophilie », qui est destruction de l’autre encore et toujours, dans un caïnisme exacerbé.

Insupportable pour cet homme de paix, qui se voulait « au-dessus de la mêlée » (titre du manifeste pacifiste de Romain Rolland) et sans la moindre part prise à la folie meurtrière qui ensevelissait, et n’en finit pas d’ensevelir aujourd’hui, ce qu’on appelle du joli mot de civilisation, et dont Paul Valéry disait aussi qu’elle était mortelle.

Mais nous nous occupons ici, sans nous écarter de cet esprit d’humanisme et de tolérance, d’une biographie qu’il publia en 1932, Marie-Antoinette (Marie Antoinette, Bildnis eines mittleren Charakters) et que la nouvelle traduction de Françoise Wuilmart (éminente germaniste, introductrice en France d’Ernst Bloch et de Jean Amery) nous redonne à lire. Dans une éclairante préface, elle retrace l’itinéraire de ce livre depuis sa première version française, parue en 1933, sous la plume valeureuse d’Alzir Hella, appartenant lui-même au cercle pacifiste de Romain Rolland, et qui méritait bien de laisser la place à un second souffle. Ce que nous lisons aujourd’hui, dans un style moderne et une forme plus persuasive, est le meilleur hommage qu’on puisse rendre au génie incandescent de Stefan Zweig. Grâces soient rendues à sa traductrice, qui nous avait donné précédemment la précieuse traduction de son Magellan (Robert Laffont, 2020), et aussi deux chefs-d’œuvre de cet immense écrivain autrichien, Le joueur d’échecs et Vingt-quatre heures dans la vie d’une femme (Bouquins Laffont, 2013).

Marie-Antoinette, donc, celle qu’on appela « l’Autrichienne » en y mettant tant de haine et de hargne et qui mourut sur l’échafaud avec un courage et une dignité exemplaires, Stefan Zweig en retrace la vie et le parcours, depuis la petite princesse mariée en bas âge, aussi belle que cette autre Autrichienne, Sissi l’impératrice, avec à l’écran l’immarcescible visage de Romy Schneider. Mais qui eut le visage lumineux de Michèle Morgan et de ses beaux yeux dans la Marie-Antoinette reine de France, de Jean Delannoy, en 1956.

Celle qui n’eut que de l’amitié pour Louis XVI et ne connut l’amour que dans les bras d’Axel de Fersen, son bel amant suédois.

On connaît l’admiration de Zweig pour Freud, et l’on ne sera pas surpris des attendus et explications psychanalytiques dans ce portrait de la reine, présentée d’emblée comme :

« Une femme comme toutes les autres, une ‘‘femme ordinaire’’ […], livrée à l’histoire, alors que tout ce qu’elle voulait c’était… s’amuser, jouir de la vie, de sa jeunesse ; mais voilà, mariée pour des raisons d’État à quatorze ans, elle devient reine de France à dix-huit ans, et de la Couronne elle prendra tous les avantages sans en assumer les devoirs. Seul le malheur, la tragédie que sera son destin, lui fera prendre conscience de son rôle et de sa dignité de souveraine. C’est face à la mort que cette personnalité, au départ égocentrique et futile, prendra toute son envergure presque impériale, celle d’une Habsbourg. »

Tout est dit de la trajectoire de ce récit qui aboutit à la rédemption de l’être par la souffrance. Un thème qu’on pourra retrouver, certes, dans les romans et maintes nouvelles de Stefan Zweig où l’éclairage freudien se fait plus évident. « On marie une enfant », s’écrie le romancier, cherchant déjà quelque excuse à la reine maudite qui, dès le départ, baigne dans le luxe et la frivolité ; voyez son trousseau : « dentelles au fuseau de Malines tissées pour l’occasion, les toiles les plus fines, de la soie, des bijoux » et cette « gigantesque cavalcade » qui la conduit jusqu’au Dauphin. Voyez cette arrivée aux portes de la France :

« Sur le Rhin glissent d’innombrables barques et bateaux éclairés par des lampions en forme d’oranges étincelantes, dans les arbres scintillent des boules de verre multicolores, et le monogramme entrelacé du Dauphin et de la Dauphine resplendit sur l’île au milieu de figures mythologiques, venant couronner un grandiose feu d’artifice. »

Oui, cela commence comme un conte de fée. Mais sur un fond problématique et les faux espoirs d’un bonheur collectif : « C’est un âge d’or et de bonheur que semble annoncer la blonde messagère d’Autriche et cette fois encore, le peuple aigri et dépité de France laisse l’espoir et la joie envahir son cœur ». Où l’on voit que le lapin est dans le chapeau et que rien n’est vraiment acquis, pas plus l’alliance conjoncturelle entre le France et l’Autriche, que la simple harmonie d’un couple. Car voilà, Louis XVI est impuissant. Du moins au départ, et Stefan Zweig, sans le dire, montre bien, pour le destin de l’Europe, le prix que put avoir l’opération de la circoncision. Eh oui, ce jeune homme a un phimosis qui va gâcher sa nuit de noces, et il faudra à Marie-Antoinette attendre pas moins de sept années, et l’acceptation au final de cette amputation du prépuce royal, pour devenir femme et mère.

On imagine bien les dégâts psychologiques que cela a pu produire, et où le psychanalyste peut trouver son bonheur. Quelle pouvait être l’autorité de cet homme, le roi d France, humilié dans sa chair ? « C’est donc du dedans qu’un simple épisode d’alcôve a ébranlé et ruiné l’autorité bien plus que ne le firent les événements du dehors », note finement le biographe. Et voilà un couple pour la frime, et le cœur de la jeune autrichienne qui bat pour les beaux yeux d’un comte suédois, Axel de Fersen, dont l’idylle est ici rapportée avec pudeur ou discrétion, en ne soulignant que mieux la profondeur de cet amour. On connaît l’aveu ultime :

« Je vais finir, non pas sans vous dire mon bien cher et tendre ami que je vous aime à la folie et que jamais jamais je ne peux être un moment sans vous adorer. »

Le cinéma et la littérature se sont emparés de la belle histoire, comme ils ont fait leurs orges de « l’affaire du collier de la reine » qui deviendra l’un des plus beaux récits d’Alexandre Dumas et qui, sous la plume de Zweig, n’en est pas moins l’un des diamants de ce récit. Mais la reine, qui n’est pas heureuse auprès de ce roi balourd qui n‘aime que chasser, manger ou réparer des serrures, s’étourdit dans le luxe, les fêtes ou les bergeries de ce Trianon que le roi, généreux autant que débonnaire, lui a offert. Le peuple ne la voit guère et le peuple souffre. C’est la faute à Voltaire, c’est la faute à Rousseau si la Révolution est en marche, et nul ne s’en inquiète au palais. Mais déjà les quolibets fusent et les brocards s’abattent sur « l’Autrichienne ».

Face à la « faiblesse maladive » du son époux, Marie-Antoinette est seule, et elle prend conscience, par le long regard en arrière que lui fait jeter le biographe, de toute cette vanité qui a entouré sa vie. Pour un peu, elle aurait pu être, elle aussi révolutionnaire… Après la fuite à Varennes, l’immense fiasco, l’étau qui se resserre, le couperet qui tombe et Louis XVI décapité, « Marie-Antoinette a pris congé du monde », et Zweig découvre, et nous avec lui, sa grandeur. Rien ne la rend plus grande que cette dignité face à l’adversité, face à l’abandon des siens, les Habsbourg de Vienne, non, rien ne pourra la sauver, si ce n’est sa fierté face aux injures, sa tête haute devant ses juges, sa résistance dans la geôle, le froid et la nuit de la Conciergerie, oui, dit son biographe, Marie Antoinette est grande dans ses chaînes et sa souffrance, impériale dans sa douleur, se tenant à « l’échelon le plus bas de sa solitude ». Et rien ne lui sera épargné… jusqu’à la délivrance : elle marchera sans fléchir, sans faiblir au gibet.

Dans la postface qu’il écrit et qui fait partie de ce livre, Stefan Zweig, dit bien qu’il n’a pas cherché à faire de cette biographie une hagiographie. Au plus près de l’humain, lui, le plus humaniste des hommes, il nous a constamment montré ce que d’humain avait cette femme, en insistant sur le manque ou le refus de l’exceptionnalité qu’on pourrait voir en un tel destin. Non, non, nous n’avons là qu’une femme et sa souffrance :

« La loi suprême de toute psychologie créatrice n’est pas de diviniser mais de rendre humainement compréhensible… C’est ce que j’ai tenté de faire ici en appliquant ce principe à une femme « ordinaire » qui ne doit son rayonnement intemporel qu’à une destinée sans pareille et sa grandeur intérieure qu’à l’excès de son malheur. »

Voilà donc, au terme de ce très long et très grand livre Marie-Antoinette tel qu’en elle-même enfin l’éternité la change. Ce livre est un tombeau dont l’âme mémorable s’élève vers la gloire.

Marie-Antoinette, Portrait d’une femme ordinaire de Stefan Zweig. Traduit de l’allemand par Françoise Wuilmart. Préface de la traductrice. Bouquins Éditions. Parution : 5 octobre 2023. 560 pages. 24,90 €.

Articles connexes :

Quel destin tragique que celui de cette pauvre reine! Plus ordinaire mais sûrement moins tragique eût été son destin si elle avait choisi de suivre Axel de Fersen en Suède et de vivre avec lui le restant de ses jours!

Pour le Stefan Zweig, il faudrait peut-être préciser qu’ils ‘agit d’une nouvelle traduction qui rend justice au style et à l’imaginaire de Zweig, traduction de Françoise Wuilmart, et peut-être au lieu de mettre la photo de Zweig, la couverture du livre? CEla donnerait plus envie de le lire… Merci!